Mort d’un salarié en CDD du ministère de la justice : la famille demande des comptes

Vincent Moussarie avait 36 ans. Le 4 avril 2017, en sortant de son travail dans les bureaux du ministère de la justice situés près de la Porte d’Aubervilliers à Paris, ce célibataire sans enfant fait quelques dizaines de mètres avant de s’effondrer. Les pompiers ne parviendront pas à le réanimer. Près de cinq ans plus tard, son père, Gérard Moussarie, s’est dit, en découvrant le retentissement de la « tribune des 3 000 » magistrats sur la pression du rendement et la souffrance au travail qu’elle génère, que son fils n’était peut-être pas un cas isolé. Il a contacté Le Monde pour raconter son histoire. « Mon fils a été victime des pressions qu’exerçait sa hiérarchie en raison du manque de moyens. »

Le tribunal administratif de Paris examinera jeudi 19 mai la requête du père, qui demande la reconnaissance d’une faute du ministère de la justice engageant la responsabilité de l’Etat.

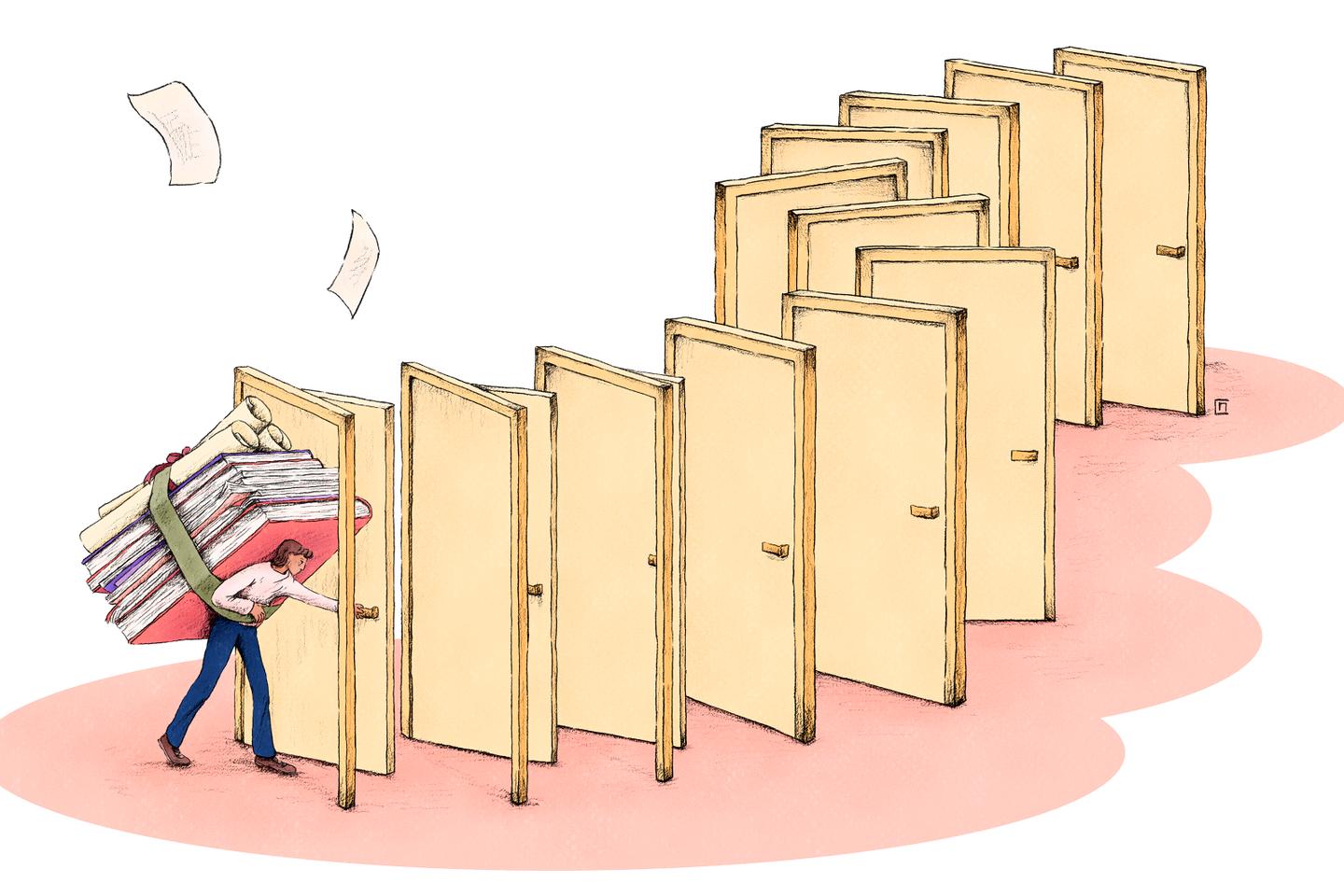

Vincent Moussarie avait un emploi précaire. Il enchaînait les contrats à durée déterminée (CDD) au sein de l’administration du ministère de la justice, affecté à une équipe chargée de moderniser le système informatique de gestion des ressources humaines des magistrats et des greffiers. Il donnait sans doute satisfaction puisque son premier CDD de trois mois, commencé le 1er juin 2015, a été suivi d’un CDD d’un an, puis d’un contrat de deux ans.

Mais les conditions de travail sont dures, au point que l’équipe se réduit comme peau de chagrin. Un collègue quitte le service, puis deux, puis trois. Vincent Moussarie se retrouve seul pour mener ce projet.

Deux malaises sur son lieu de travail

L’enquête menée après le décès par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l’administration centrale du ministère révèle, dans un rapport du 11 octobre 2017, que Vincent Moussarie « était très angoissé dans son poste actuel sur son avenir professionnel : craignant le non-renouvellement de son contrat ; avait peur de ne jamais suffisamment bien faire ; prenait avec difficultés ses congés de peur de perdre sa place ; était très fatigué ces dernières semaines, fumait de plus en plus et bégayait » ; etc.

Selon son père qui le voyait souvent, habitant le même immeuble, « il était épuisé, faisait plus d’heures que demandé. Le pire est qu’on lui a trouvé comme solution de lui adjoindre un permanent non formé, charge à lui de le former, comme s’il avait le temps ».

Dans les semaines qui précèdent sa mort, Vincent Moussarie fait deux malaises sur son lieu de travail qui nécessitent l’intervention des pompiers. Mais le service médical de prévention n’est pas prévenu. De plus, déplore le CHSCT, ce salarié n’a jamais passé la visite médicale d’embauche, pourtant obligatoire aussi pour un CDD, ni lors des renouvellements de ces contrats.

Il vous reste 41.92% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.