La lente destruction de l’attractivité anglaise

Lors d’un cocktail à l’ambassade de France à Londres, début juin, après une remise de décoration. Un groupe d’expatriés de longue date parle. Brusquement, la conversation détourne vers les départs que chacun aperçoit autour de soi. « Ceux qui sont dans de grandes entreprises ne bougent pas vraiment, mais ceux qui sont à leur compte, ou qui peuvent se le permettre, commencent à partir, témoigne une Française installée à Londres depuis trente ans. Avec le Brexit, tout le monde se pose la question. »

Depuis le suffrage sur la sortie de l’Union européenne, en juin 2016, le Royaume-Uni captive moins. S’il n’y a pas eu d’émigration, des émigrés débutent à quitter le pays au compte-gouttes. Aujourd’hui, pour eux, c’est un fait de verre à moitié plein ou à moitié vide. Avec ses salaires captivants, son cadre de vie plaisante, son chômage au plus bas et sa langue anglaise, le pays reste l’un des plus séduisants au monde. Mais il l’est beaucoup moins qu’autrefois.

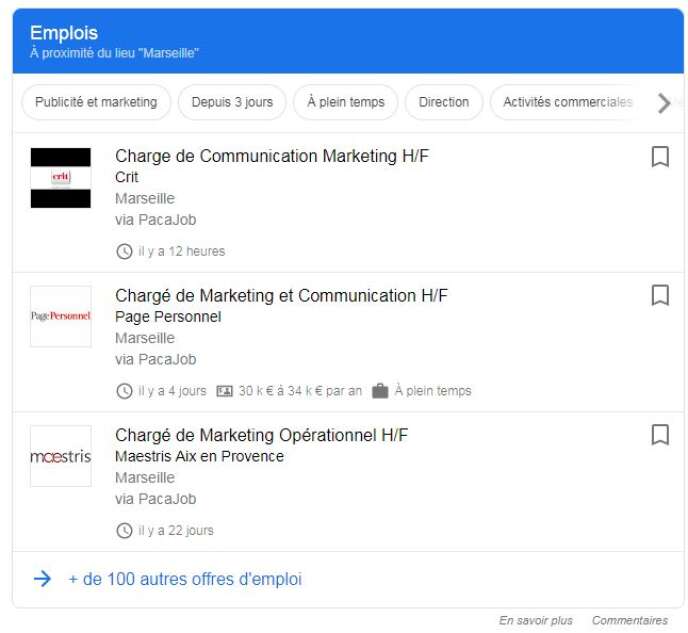

Les chiffres sur Indeed.fr, un site de recherche d’emploi, sont parlants. L’année dernière, 10,9 % des recherches accomplies en France pour un poste à l’étranger s’orientaient vers le Royaume-Uni, installant le pays en troisième position (loin derrière la Suisse, à 32 %, et juste derrière les Etats-Unis, 11,9 %). Il s’agit cependant d’un recul d’un demi-point par rapport à l’année précédente. « Le Royaume-Uni voit son attractivité se réduire et les recherches sont de plus en plus limitées au domaine de la finance et aux contrats de stage », déclare Alexandre Judes, d’Indeed.

Le Bureau britannique des statistiques réaffirme cette tendance de fond. En 2018, 201 000 Européens se sont établis au Royaume-Uni (la moitié pour y travailler) et 127 000 en sont partis. Le solde net, soit 74 000 personnes, est deux fois et demie moindre qu’au moment du scrutin et atteint son plus bas niveau depuis 2012, quand le pays se restituait à peine de la crise financière.

Un solde migratoire historiquement dominant

La prédisposition est donc à un fort retard. Il s’agit cependant d’un flux positif vers le Royaume-Uni. En additionnant les non-Européens, le solde migratoire du pays était de 258 000 personnes en 2018, ce qui reste un niveau historiquement élevé et… quatre fois et demi plus haut qu’en France.

Le réseau social LinkedIn fait la même remarque. Depuis mi-2017, le nombre d’Européens membres du réseau qui ont renoncé le Royaume-Uni stabilise le nombre d’arrivées. Au contraire, il reste un flux positif de non-Européens. « Notre analyse est que le Royaume-Uni est devenu un endroit moins attirant qu’autrefois pour les chercheurs d’emploi qui habitent dans les autres pays de l’Union européenne », selon LinkedIn.

La dessiccation des émigrés européens ne vient exclusivement pas d’un quelconque retard du marché de l’emploi. Outre-Manche, le chômage n’a jamais été aussi bas depuis quarante ans, désormais à 3,8 %, un point de moins qu’au moment du référendum.

Par contre, la chute de la livre sterling, de 15 % par rapport à l’euro depuis trois ans, rend les salaires beaucoup moins concurrentiels. L’impact est particulièrement fort pour les Européens de l’Est, arrivés en très grand nombre depuis l’entrée de huit pays de cette zone dans l’UE, en 2004. Pour les Polonais particulièrement, qui œuvrent en grand nombre dans les exploitations agricoles, les usines et les maisons de retraite, le Royaume-Uni est désormais moins intéressant.

Des anxiétés sur le statut des travailleurs européens

L’anxiété qui entoure le statut des Européens post-Brexit pèse aussi lourdement. Tous les citoyens des Vingt-Sept membres de l’UE résidant maintenant au Royaume-Uni conserveront en principe les mêmes droits. Mais les incertitudes à répétition du gouvernement britannique sur le sujet, qui a soufflé le chaud et le froid, n’ont pas aidé à tranquilliser.

Ces aléas sauraient malgré cela n’être que temporaires. Le Brexit n’est pas encore effectif (son entrée en vigueur, déjà repoussée deux fois, doit en principe avoir lieu le 31 octobre) et sa forme reste à amener. S’il se passe bien, le pays pourrait brusquement redevenir captivant. Une étude de HSBC proclamée en janvier installait même le Royaume-Uni en troisième position des pays les plus plébiscités par les expatriés en quête de nouveaux défis professionnels, derrière l’Allemagne et le Bahreïn. Etrangement, il s’agissait d’une forte amélioration par rapport à la neuvième place des années 2016 et 2017. Si le résultat de ce genre d’enquête (auprès de 22 000 expatriés dans 168 pays) est à prendre avec des pincettes, il prouve que les forces du Royaume-Uni dépassent amplement la condition politique actuelle.

Plus de 5 000 personnes espérées au Forum Expat 2019

Le Forum Expat aura lieu les 12 et 13 juin au Carreau du Temple, à Paris. Cet événement réunit des acteurs économiques, universitaires et diplomatiques pour répondre aux défis de la mobilité internationale : comment organiser son départ et surtout son retour ? A quelle protection sociale se vouer ? Comment bâtir son patrimoine ?

Cette 7e édition structurée autour de trois thématiques – mobilité professionnelle, gestion de patrimoine et vivre au quotidien – décryptera la migration selon les motivations de départ : pour se former en Allemagne, pour travailler au Canada, pour investir à l’île Maurice.

Le Forum fera deux focus sur l’Europe, destination favorisée pour plus de 50 % des émigrés français : l’un sur la République tchèque et l’autre sur l’impact du Brexit. Une dizaine de destinations seront conformément représentées : le Portugal, l’Allemagne, la Nouvelle-Zélande, l’Espagne, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la République tchèque, l’île Maurice et le Canada

Le mercredi 12 juin de 10 heures à 21 heures et le jeudi 13 juin de 10 heures à 18 heures. Au Carreau du Temple, 4, rue Eugène-Spuller, 75003 Paris. Entrée gratuite, inscription sur www.leforumexpat.com