Premières expérimentations du congé menstruel en France : un bilan mitigé

Thomas Devineaux se souvient de cette responsable de production, venue au travail mais « littéralement épuisée » au bout de deux heures : « Pour une femme ébéniste qui a ses règles, c’est très difficile de rester sept heures debout à porter des plateaux de 15 kilos », reconnaît le PDG de Louis Design.

Ce constat a convaincu le patron de cette petite entreprise de mobilier écoresponsable de se pencher sur un sujet encore tabou dans l’entreprise : les menstruations. Une période banale, puisqu’elle revient chaque mois dans la vie de la majorité des femmes actives, mais qui s’accompagne de douleurs parfois handicapantes.

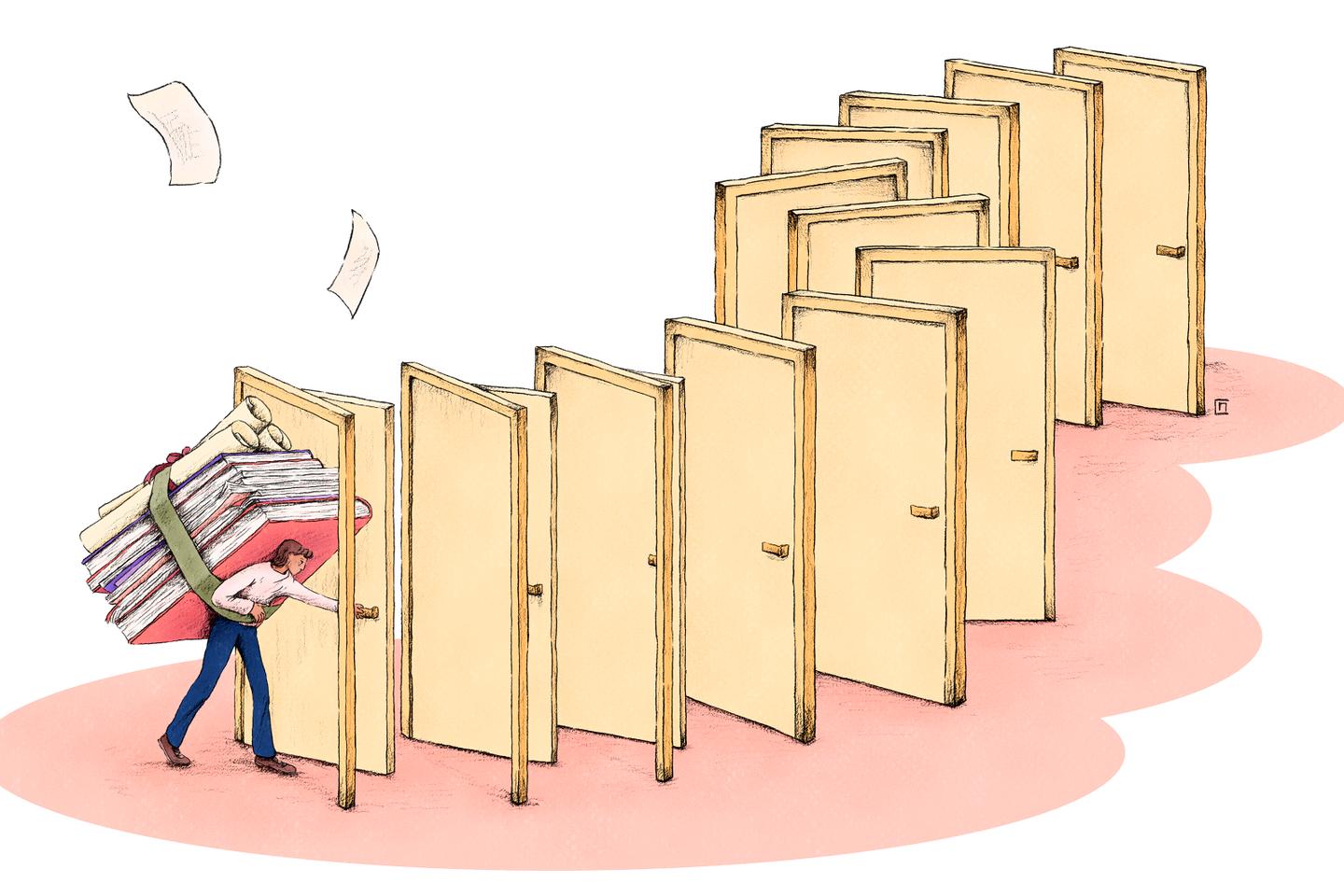

Alors que l’Espagne prépare une loi pour instaurer un congé menstruel pris en charge par l’Etat, Louis Design fait partie des rares entreprises françaises à avoir pris les devants. Sur la suggestion de l’une de ses collaboratrices, la start-up d’une vingtaine d’employés offre, depuis le 8 mars, à ses salariées qui connaissent des règles douloureuses la possibilité de poser un jour de congé par mois, financièrement pris en charge par l’entreprise et sans justificatif médical. Celles qui exercent un travail de bureau ont aussi la possibilité de poser une journée de télétravail.

« Lever le tabou »

De même que le syndrome prémenstruel, les douleurs pendant les menstruations restent un phénomène largement sous-étudié. Selon un sondage Ifop pour Intimina, près d’une femme interrogée sur deux déclare pourtant en souffrir.

Si rares sont les entreprises françaises à s’être penchées sur le sujet, rares sont aussi les salariées qui osent l’aborder au bureau, constate la sociologue à l’université de Genève Aline Boeuf, dans le cadre de ses recherches sur l’expérience des menstruations dans le monde professionnel : « Le corps féminin a longtemps été considéré comme illégitime dans le monde du travail. En disant qu’elle est fatiguée parce qu’elle a ses règles, la salariée a peur de valider ce cliché. »

Parmi les hommes interrogés dans le cadre de cet article, le sujet suscite des réactions controversées. En quoi une femme aurait-elle droit à un « jour de congé » de plus qu’un homme ? Ne peut-elle pas « se retenir » d’avoir ses règles ? Ne pourrait-elle pas simplement « se soigner » ? Dans la tête de certains salariés, le fonctionnement du corps féminin reste manifestement nimbé d’idées reçues. « En parler, c’est une première étape ; il faut lever le tabou », défend Thomas Devineaux.

Chez Louis Design, la mise en place d’un congé menstruel part aussi d’un constat pragmatique : « Une salariée trop malade pour travailler a forcément un impact sur toute notre organisation. Laisser aux salariées la possibilité de poser un jour de congé menstruel à l’avance nous permet d’adapter le planning de production. »

Il vous reste 47.94% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.