Economie : « Va-t-on assister à un retour des conglomérats ? »

Tribune. Chacun le sait désormais, la crise économique dans laquelle nous entrons sera d’une ampleur inouïe et ses conséquences vont se faire sentir des années durant. Même si les Etats et les banques centrales soutiennent les entreprises à bout de bras, nombreuses sont celles qui vont être dans des situations dramatiques, en position de défaut et contraintes à des licenciements massifs.

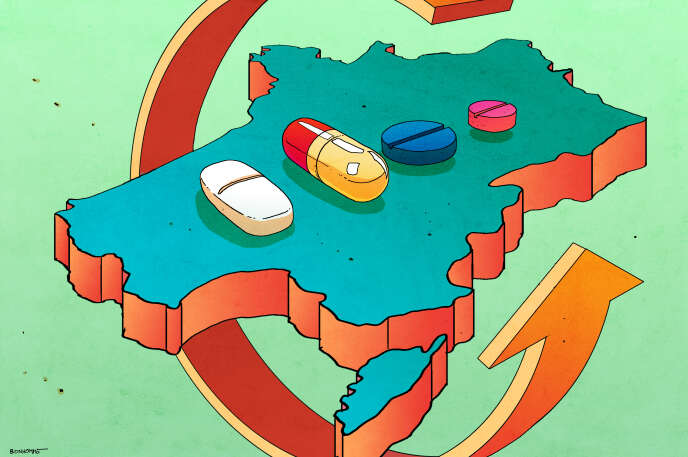

Pour systématique qu’elle soit, cette crise touche, et touchera, certains secteurs plus que d’autres. La restauration, le tourisme, le transport, l’automobile sont très durement affectés et le retour à la normale pourra prendre des mois, voire des années. A l’inverse, les entreprises qui ont développé des services « stay at home », de la vente sur Internet ou de la vidéo à la demande bénéficient de la crise. Il en est de même des entreprises de la chimie ou de la pharmacie.

Si Airbus et Air France-KLM ont abandonné 60 % de leur valeur en Bourse depuis la mi-février, Netflix et Amazon ont pris environ 15 %, BioMérieux 44 % et Zoom 88 % ! Mais, au sein même d’un secteur, les différents segments ne subissent pas la crise de la même façon. Dans la distribution alimentaire, le drive et les magasins de proximité sont les gagnants de la situation actuelle, les hypermarchés les perdants.

La recherche de la diversification

Du côté des produits, on note une forte hausse des ventes de ceux permettant de cuisiner à la maison par rapport aux produits préparés. Les habitudes étant prises, il n’est pas certain que l’on assistera à un retour à la situation précédente après le pic de la crise. Les questions de l’exposition de l’entreprise au risque et de son management s’imposeront dans les prochains mois comme des questions essentielles.

Un des moyens classiques pour diminuer ce risque est la diversification de l’entreprise. Elle permet de le diluer en opérant dans plusieurs activités soumises à des sources différentes d’incertitude. Le conglomérat, entendu comme une entreprise regroupant des activités sans lien économique (adressant des marchés très différents les uns des autres), est donc un des meilleurs moyens de réduire le risque pour l’entreprise et ses parties prenantes.

Pourtant, depuis les années 1980, la plupart des investisseurs européens et nord-américains se sont détournés de ce type d’entreprise. La raison ? Pour un actionnaire investissant à travers un marché financier mature, la solution la plus efficiente pour réduire son risque est d’investir simultanément dans de nombreuses entreprises appartenant à des secteurs très divers, chacune de ces entreprises étant spécialisée sur une activité.

Il vous reste 44.59% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.