Risques psychosociaux : les obligations de l’employeur

L’avocate Jacqueline Cortès explique l’importance et les conséquences pour l’employeur du respect des recommandations sur les risques psychosociaux (RPS) au sein de son entreprise.

Article réservé aux abonnés

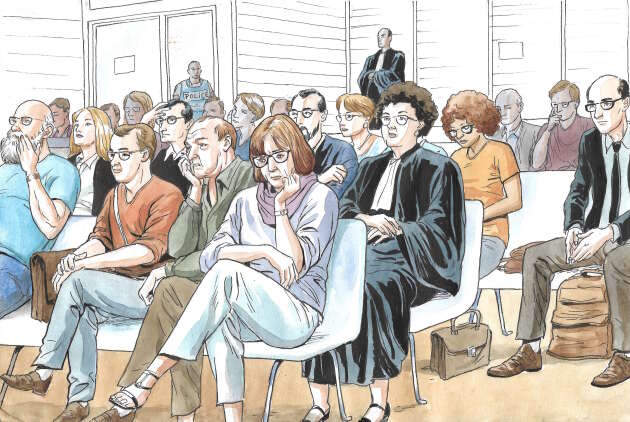

Avis d’expert. Droit social. Faute de prévention des risques psychosociaux (RPS), les conséquences judiciaires peuvent être fâcheuses pour l’employeur. Le procès de France Télécom en donne ces jours-ci la mesure. L’article L4121-1 du code du travail impose à l’employeur l’obligation « d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale » de ses salariés. La protection des salariés passe tout d’abord par une évaluation des risques, que l’entreprise doit formaliser dans un « document unique ». Concrètement, il s’agit de repérer les dangers, puis de mesurer le risque, à savoir la probabilité de la rencontre du salarié et du danger, et de proposer des actions de prévention.

Les risques psychosociaux sont à l’origine de dépression, d’anxiété, de maladies cardio-vasculaires, d’épuisement professionnel, et, au pire, de suicide, dont l’employeur peut, à défaut de prévention, porter la responsabilité. Pour les évaluer, les risques psychosociaux sont regroupés en trois catégories : le stress chronique, les violences internes (harcèlement moral ou sexuel, conflits) et les violences externes (insultes, menaces, agressions).

Au fil des évaluations, six facteurs de risque ont été identifiés : les exigences du travail (intensité et durée), les exigences émotionnelles (exemple du travail avec des personnes malades), le manque d’autonomie ou de marges de manœuvre, les relations dégradées, les conflits de valeurs (perte de sens) et l’insécurité du travail.

Rôle du document unique

Ces catégories et critères se retrouvent dans le document unique d’évaluation des risques, actualisé chaque année et/ou en cas de changement important. Il n’existe pas de formulaire type. L’employeur doit faire une évaluation sur mesure, la circulaire DRT 2002-06 exigeant « un véritable travail d’analyse des modalités d’exposition des salariés à des dangers ou à des facteurs des risques ». Puis les résultats doivent être affichés et mis à disposition des représentants du personnel et du médecin du travail.

Les juges contrôlent l’existence d’une démarche concrète de prévention des risques psychosociaux et sanctionnent lourdement son absence ou son insuffisance. Ainsi, une décision de la Cour de cassation a permis à un salarié d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour harcèlement moral, que la justice lui avait refusée en première instance puis en appel.

Le salarié avait accusé son supérieur hiérarchique de harcèlement moral. L’employeur avait répondu avoir réalisé une enquête interne et une médiation dès qu’il avait eu connaissance du problème relationnel. La cour d’appel avait alors débouté le salarié, considérant qu’en raison de la nature même des faits de harcèlement moral, seule une alerte pouvait être mise en place, suivie d’une remédiation au problème. La Cour de cassation a sanctionné ce raisonnement, l’employeur devant démontrer avoir pris toutes les mesures de prévention visées au code du travail (cass.soc. 1/6/16, 14-19.702).