Kabakoo, l’école qui complète les cursus classiques au Mali

L’école africaine réinventée (5). Volontairement hybride, la structure installée à Bamako enseigne à ses « apprenants » un autre métier que celui pour lequel ils étudient.

L’école africaine réinventée (5). Volontairement hybride, la structure installée à Bamako enseigne à ses « apprenants » un autre métier que celui pour lequel ils étudient.

Désormais, dans les bureaux de Netinvestissement, une entreprise de gestion de patrimoine, on ne s’embrasse plus, on se salue. Sur les conseils de la direction, férue de naturopathie, les quelque 40 salariés répartis sur trois sites (Paris, Bordeaux et Marseille) avalent aussi trois fois par jour une dizaine de gouttes d’huile essentielle de pépins de pamplemousse, réputé antivirale. Chacun s’est enfin vu doter d’un nouvel outil de travail : un flacon de gel hydroalcoolique.

Avec l’extension de l’épidémie de coronavirus, les entreprises commencent à prendre des mesures de prévention pour éviter la contamination de leurs collaborateurs. Les employeurs, en effet, ont une responsabilité à l’égard de la santé des salariés (article L. 4121 du code du travail).

Dans les grands groupes comme L’Oréal, BNP Paribas, Natixis ou LVMH, les déplacements des salariés dans les zones à risques sont proscrits, et ceux qui en reviennent sont priés de rester chez eux pendant quatorze jours. Des multinationales ont même élargi l’interdiction à l’ensemble des déplacements. « C’est le cas, par exemple, de Philips, aux Pays-Bas, et de notre propre organisation, témoigne Benoît Montet, directeur de recherches du Top Employers Institute. Notre directeur général, David Plink, a adressé [le 25 février] un courriel pour annoncer que tous les voyages qui n’étaient pas strictement nécessaires étaient annulés, ainsi que les séminaires et autres ateliers collaboratifs à venir, afin que “l’entreprise ne devienne pas un outil de transmission”. »

« Les directions prennent leur décision par zone géographique et s’attachent à communiquer de façon très fréquente pour éviter une crise autoréalisatrice », explique Benoît Serre, vice-président de l’Association nationale des DRH.

Contraignant, mais salutaire, selon Joachim Tavares, président de PapyHappy, un site Internet consacré au logement des seniors, dont l’une des salariées revient d’Italie. « En apprenant que leur collègue était en quarantaine, l’équipe était soulagée. Les salariés voient ainsi que l’on prend la bonne mesure du problème », souligne-t-il.

Les entreprises s’efforcent de suivre les mesures de précaution diffusées par le ministère de la santé. « On a mobilisé notre cellule de coordination de crise entre les DRH pour faire un point sur le gel hydroalcoolique et les masques qu’on peut mettre à disposition des salariés », indique un porte-parole d’EDF. Chez Eutelsat, des masques sont distribués aux « salariés devant impérativement voyager en Asie, Afrique, Italie et Moyen-Orient », et la consigne est, de manière générale, de « privilégier les visioconférences ». Chaque entreprise peut apporter ses variantes. « Nous demandons de respecter une distance de 2 mètres avec les collègues qui toussent », a précisé la DRH de Top Employers Institute, tout en recommandant de se référer aux directives de l’Organisation mondiale de la santé, pour éviter toute paranoïa liée à la surabondance d’informations.

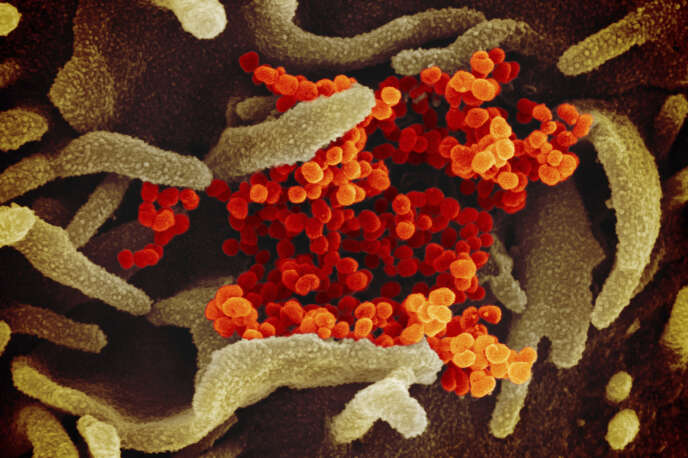

Si dans les espaces ouverts, le moindre éternuement est devenu suspect, « le risque [est] limité » en milieu de travail, assure l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, sur son site. « Seul un contact étroit avec des personnes présentant des symptômes » est source de contamination, précise l’INRS dans un guide. Le port du masque n’est pas nécessaire si l’on n’est pas malade. L’INRS rappelle, en revanche, qu’« il est essentiel de respecter les mesures habituelles d’hygiène, notamment de se laver fréquemment les mains avec du savon ou les désinfecter avec une solution hydroalcoolique ».

L’INRS recommande aussi de « veiller à l’hygiène des locaux de travail, au nettoyage des surfaces ». Il explique que la poussière déposée sur les meubles, les miettes de sandwich sur les bureaux peuvent constituer un milieu propice au développement des micro-organismes. « Au vu des données disponibles, le coronavirus semble survivre dans le milieu extérieur quelques heures sur des surfaces inertes sèches. En plus de se transmettre directement par inhalation, ce virus pourrait également se transmettre en portant aux muqueuses (bouche, nez, yeux) des mains contaminées au contact de surfaces contaminées », explique une chercheuse de l’INRS.

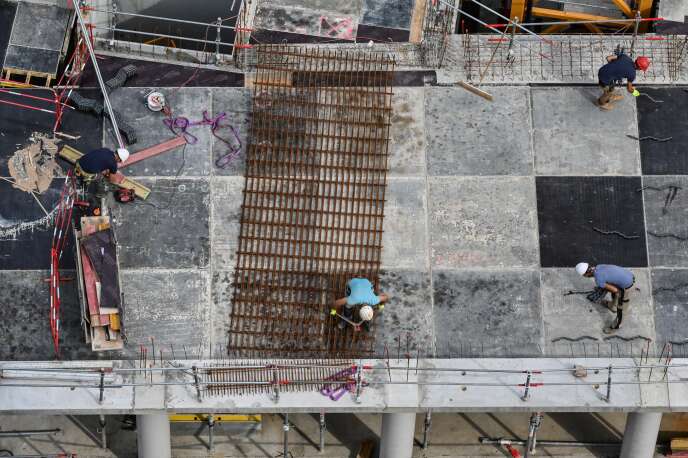

Une journée de mobilisation et cinq heures de négociation : c’est le temps qu’il a fallu pour obtenir gain de cause aux 35 travailleurs sans-papiers qui occupaient, jeudi 27 février, depuis 6 heures du matin, le chantier du nouveau siège du Monde. En présence de Louis Dreyfus, président du directoire du Groupe Le Monde, de l’inspection du travail et du syndicat CNT-Solidarité ouvrière (SO), un accord a été conclu entre Golden Clean, société de nettoyage employant ces salariés, dont 12 sur le site du Monde, et un représentant des salariés.

Selon la CNT-SO, l’accord prévoit la remise des bulletins de paie dont ils n’avaient jamais vu la couleur, la mise en conformité des salaires avec la convention collective des entreprises de propreté, la réintégration sur le site de tous les salariés. Golden Clean, en outre, « s’engage à la remise des documents Cerfa » en vue de leur régularisation et à les accompagner dans cette démarche, ajoute le syndicat.

Alerté de l’intrusion par un gardien, Louis Dreyfus s’est rendu immédiatement sur place. En tant que donneur d’ordre, « on avait vérifié les documents de Golden Clean, on avait fait faire des contrôles inopinés et tout était en règle ».

Sous-traitante du groupe de BTP Eiffage durant la construction, Golden Clean avait recruté ces travailleurs mi-2019 pour nettoyer les bases-vie des ouvriers du chantier. Le contrat de sous-traitance s’étendait « de novembre 2017 à novembre 2019 », indique Eiffage. Quand ce contrat s’est achevé, le bâtiment n’étant pas terminé, ils sont restés pour nettoyer le parvis chaque jour, durant les derniers travaux.

« On travaille 7 jours sur 7, pour 40 euros par jour. Parfois, on travaille la nuit, pour le même prix », dénonce Mohamed-Lamine, 26 ans, venu de Conakry, en Guinée. On a dû acheter nous-mêmes des chaussures de sécurité et des gilets ». « Parfois, le salaire est réglé avec un chèque sans ordre, parfois en espèces », ajoute un autre travailleur. Sans ordre, car ils ont été embauchés en présentant les pièces d’identité d’un proche en règle, un « alias ».

Mais, vendredi 14 février, c’en était trop. « En plus de leur nuit travaillée, on leur a demandé de faire des heures supplémentaires rémunérées 5 euros de l’heure, indique Etienne Deschamps, juriste du syndicat CNT-SO. Ils ont refusé, alors on leur a dit de ne plus revenir sur le chantier. » « On a ciblé le chantier du Monde », précise M. Deschamps, non pas contre le journal, « mais pour être sûr que cette lutte serait visible ». Les syndicats du quotidien ont apporté leur soutien à cette action, qualifiant de « scandaleuses » les « pratiques » de la société de nettoyage.

La Maison Dupuis, spécialiste de la rénovation, n’est pas en manque de chantiers. Plutôt que les clients, ce sont les bras qui manquent pour refaire les charpentes, redonner du lustre aux toitures ou reconstruire les murs des vieilles bâtisses qui essaiment en Normandie ou en Ile-de-France. « Nous cherchons six personnes, deux maçons et quatre ouvriers spécialisés en rénovation, ce qui a généré un manque à gagner de 300 000 euros en 2019 », constate, un brin amère, la directrice générale, Marie Dupuis-Courtes – par ailleurs, vice-présidente chargée de l’éducation et de la formation à la Confédération des petites et moyennes entreprises.

La Maison Dupuis est loin d’être un cas isolé. Métiers du bâtiment, de la propreté, du transport, de l’agroalimentaire, métiers de bouche, il n’y a guère d’activité qui soit épargnée par les pénuries de compétences.

Certes, le problème n’est pas nouveau : en 2019, selon l’enquête « Besoins de main-d’œuvre » de Pôle emploi, les entreprises jugeaient que 50,1 % de leurs projets de recrutement étaient difficiles à faire aboutir, contre 44,4 % en 2018. Mais près de douze mois plus tard, il semble avoir encore gagné en acuité. « Les difficultés de recrutement demeurent le principal frein à l’activité des PME et s’affichent en progression ce trimestre comme sur un an », constate une enquête réalisée par Bpifrance Le Lab avec l’institut Rexecode auprès des patrons de PME et publiées jeudi 27 février.

Aux yeux de Bruno Cavagné, président de la Fédération nationale des travaux publics (FNTP) c’est même « le problème numéro un » du secteur. « Quand on interroge les chefs d’entreprise, ils sont 40 % à nous dire qu’ils augmenteraient leur chiffre d’affaires s’ils avaient plus de main-d’œuvre. » « Aujourd’hui, notre problématique, c’est le recrutement et la formation pour faire face à cette difficulté. Le secteur a embauché 40 000 personnes en 2019 [mais] a enregistré 30 000 départs… On n’est pas les seuls à chercher, tout le monde cherche… », explique-t-il.

La baisse du chômage intervenue en 2019 est l’une des explications de cette difficulté à recruter. « En moyenne, une baisse de 1 point de pourcentage du taux de chômage s’accompagne d’une hausse de 5 points de la proportion d’entreprises signalant des pénuries de main-d’œuvre », précise l’Institut national de la statistique (Insee) dans sa note de conjoncture de décembre 2019.

Plus agiles que les grands groupes, plus résilientes que les PME, les entreprises de taille intermédiaire (ETI) s’affirment comme les locomotives de l’emploi en France. « Sur la période 2009-2019, elles ont été, de loin, les plus créatrices d’emplois », constate David Cousquer, responsable de Trendeo. Selon les données compilées par l’institut et publiées jeudi 27 février, les ETI ont créé 22 % d’emplois de plus que les PME et microentreprises, entre 2009 et 2019, et 7,4 fois plus que les grandes firmes.

Une tendance corroborée par les données de l’Insee. Selon les derniers chiffres disponibles, les ETI – c’est-à-dire, les sociétés de 150 à 5 000 salariés – ont créé 337 500 emplois, entre 2009 et 2015, et emploient plus de 3 millions de personnes.

Frédéric Coirier, président du directoire de l’entreprise de fumisterie Poujoulat et coprésident du Mouvement des entreprises de taille intermédiaire (METI) explique ce dynamisme par leur structure actionnariale. Dans un cas sur deux, ce sont des entreprises familiales, parfois sur plusieurs générations. L’âge moyen des 500 plus grandes ETI françaises s’élève à 67 ans et une sur cinq a même soufflé ses cent bougies. Un « capital patient », selon l’expression de M. Coirier, qui n’a pas les yeux rivés sur les résultats trimestriels, mais recherche plutôt la pérennité, la stabilité. « C’est pourquoi, lorsque les choses vont un peu moins bien, elles préfèrent garder leurs effectifs, ce qui leur permet de redémarrer plus vite lorsque la reprise arrive », explique M. Coirier.

Détenue à 60 % par deux associés, Armor-Lux, entreprise de confection bretonne installée à Quimper, n’a pas eu à ferrailler avec des investisseurs privilégiant le court-termisme. « Il y a vingt ans, nous avons décidé de miser sur nos valeurs historiques et d’aller à l’encontre des tendances de la mode : on a pris un risque énorme, mais ce qui est certain c’est que nous n’avons pas eu personne à convaincre de nous suivre », raconte aujourd’hui Jean-Guy Le Floch, l’actuel PDG. La stratégie a payé. Avec un effet notable sur l’emploi : les effectifs sont passés d’environ 400 personnes, il y a quinzaine d’années, à 580, aujourd’hui.

A Libourne (Gironde), Marc Prikazsky, le PDG de Ceva (santé animale) met en avant le fort ancrage territorial des ETI pour expliquer leur propension à recruter : « Nous sommes tous très attachés au territoire, et nous avons envie de l’aider à prospérer. »

Dans un rapport qui doit être présenté jeudi à l’Assemblée nationale, les magistrats financiers demandent notamment l’anonymisation du lycée d’origine des candidats.

Tribune. Le coronavirus ralentit sa propagation en Chine, mais le risque d’une extension s’accroît avec le développement de plusieurs foyers dans d’autres pays, dont la France.

Dans ce cadre, le gouvernement français a ouvert depuis le 2 février le bénéfice des indemnités journalières (IJ) aux salariés et travailleurs indépendants faisant l’objet d’une mesure d’isolement ou de maintien à domicile après avoir été en contact avec une personne touchée par le coronavirus ou après avoir séjourné dans une zone concernée par l’épidémie, dans des conditions d’exposition de nature à transmettre cette maladie.

La durée maximale de versement des IJ dans ces conditions est fixée à vingt jours, même si la personne n’est pas diagnostiquée malade du coronavirus.

Maintenant que l’épidémie semble avoir gagné la France, les entreprises doivent se mettre en ordre de marche pour apporter des solutions conformes à leurs obligations de prévention des risques, en y associant la médecine du travail et, lorsqu’elles en sont dotées, le comité social et économique (CSE).

Deux concepts juridiques sont ici principalement mobilisés : d’une part, l’obligation de prévention des risques professionnels ; d’autre part, le droit de retrait des salariés.

En premier lieu, il appartient à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur doit aussi veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte de l’évolution de la situation et tendre à l’amélioration des situations existantes.

Au titre des actions à mettre en place, les employeurs doivent veiller, d’une part, en application de leur pouvoir de direction et sous réserve d’un délai de prévenance raisonnable, à rapatrier les salariés en mission ou en détachement dans les zones touchées par l’épidémie, et d’autre part à reporter les déplacements envisagés dans lesdites zones.

Pour les salariés ayant voyagé récemment dans les régions concernées par l’épidémie ou ayant été en contact avec des malades, les employeurs sont invités à recourir, pour la période correspondant au délai d’incubation tel que communiqué par les autorités de santé, et après avoir recueilli l’accord préalable des salariés concernés, à la mise en place du télétravail ou de dispenses d’activités rémunérées.

Les comptes de l’assurance-chômage devraient, comme prévu, revenir à l’équilibre en 2021, mais l’amélioration pourrait être un petit peu moins nette que celle qui était anticipée il y a quelques mois. C’est l’un des enseignements des dernières « prévisions financières » dévoilées, mardi 25 février, par l’Unédic, l’association paritaire cogérée par les syndicats et par le patronat qui pilote le régime.

Dans le rouge depuis 2009, le système d’indemnisation des demandeurs d’emploi va, selon toute vraisemblance, enregistrer à nouveau un déficit, en 2020 (− 900 millions d’euros), avant de renouer avec les excédents. Le solde serait de + 4,2 milliards en 2022 : un résultat inégalé depuis 2008, mais qui est inférieur de 400 millions aux précédentes prévisions réalisées en novembre 2019 par l’Unédic. Quant à la dette accumulée par le dispositif, elle culminerait à 38,4 milliards d’euros cette année, puis se réduirait graduellement, à un peu moins de 32 milliards fin 2022.

D’un point de vue strictement budgétaire, les tendances devraient donc rester positives, malgré le tassement de la croissance économique et « l’environnement incertain » qui prévaut, comme l’a indiqué Eric Le Jaouen, le tout nouveau président (Medef) de l’Unédic, lors d’une conférence de presse, mardi. Si le régime se rapproche de la ligne de flottaison, c’est, notamment, en raison de la baisse du nombre de personnes qu’il prend sous son aile : fin 2018, on dénombrait quelque 2,8 millions de demandeurs d’emploi indemnisés ; leurs effectifs devraient repasser sous la barre des 2,6 millions en décembre 2022. Une évolution imputable au reflux du chômage mais aussi au bouleversement des règles qui encadrent l’octroi et le montant d’une allocation.

L’an passé, le gouvernement avait, en effet, pris plusieurs mesures dont l’entrée en vigueur a été étalée dans le temps. Depuis le 1er novembre 2019, les conditions d’accès au dispositif sont plus dures qu’auparavant (allongement de la période travaillée pour être éligible à une prestation, etc.). A compter du 1er avril, les modalités de calcul de l’indemnisation changeront : dans de nombreux cas, les sommes en jeu risquent de baisser, tout en étant allouées sur des durées plus longues, comme l’a rappelé, mardi, Pierre Cavard, le directeur général par intérim de l’Unédic.

Finalement, les « dépenses d’allocation (…) diminueraient à partir de 2020, sous l’effet conjugué de la conjoncture et de la nouvelle réglementation » : − 2,2 % cette année, − 5,8 % en 2021, − 2,8 % en 2022.

Le constructeur automobile PSA, qui a publié mercredi 26 février un bénéfice net « record » pour 2019, va verser à ses salariés aux plus faibles salaires une prime d’intéressement de 4 100 euros, a annoncé sur RTL le président du directoire du groupe, Carlos Tavares.

« Les résultats record (…) nous permettent de faire en sorte que les primes d’intéressement et de participation versées à nos salariés soient elles aussi en augmentation. Nos salariés qui ont les salaires les plus bas, inférieurs à deux fois le smic, vont recevoir 4 100 euros » soit « environ deux mois et demi de salaire », a précisé Carlos Tavares.

PSA, en cours de fusion avec Fiat Chrysler, a enregistré un bénéfice net en 2019 en hausse de 13,2 % à 3,2 milliards d’euros, malgré la baisse du marché automobile mondial. Le groupe aux cinq marques (Peugeot, Citroën, DS, Opel, Vauxhall) a également publié un chiffre d’affaires record, à 74,7 milliards d’euros (+ 1 %), et une marge opérationnelle historique, parmi les plus élevées du secteur, à 8,5 % des ventes tant pour l’ensemble du groupe (+ 0,8 point) que pour la seule division automobile (+ 0,9 point).

Il s’agit de la deuxième année record successive pour le constructeur qui tire les bénéfices d’une stratégie centrée sur les ventes rentables au détriment des volumes. PSA avait déjà publié en janvier des ventes en recul de 10 % l’an dernier, à près de 3,5 millions de véhicules. Le groupe souffre de son absence du marché américain, où il a annoncé vouloir revenir, et de son échec en Chine, où il est devenu un acteur marginal, avec à peine 0,5 % du marché après des années de dégringolade.

Le business chinois a amputé de 700 millions d’euros les bénéfices de l’an dernier. PSA a annoncé des mesures de réduction des coûts pour redresser la situation. En revanche, la fin de l’activité en Iran, imposée par les sanctions américaines, n’a aucun impact financier car elle n’était pas consolidée. Le constructeur écoule désormais 90 % de sa production en Europe, région où il est solide numéro deux, derrière l’allemand Volkswagen.

Cette dépendance au marché européen peut inquiéter sur les perspectives de croissance. Mais à court terme, contrairement à ses concurrents allemands, le constructeur est immunisé contre le recul du marché chinois enclenché depuis un an et demi, et qui pourrait s’aggraver avec l’épidémie de Covid-19.

Les ventes des constructeurs français ont reculé en 2019

Dans un marché automobile mondial en recul de près de 5 % en 2019, les deux constructeurs français Renault et PSA affichent aussi des résultats commerciaux en baisse, mais de façon contrastée. Avec 3,75 millions de véhicules immatriculés en 2019, les ventes de la marque au losange se sont repliées de 3,4 %. Pour PSA, la chute est plus marquée (– 10 %, avec 3,49 millions de voitures vendues l’an dernier). Peugeot-Citroën-DS-Opel, qui donne la priorité à la rentabilité plutôt qu’aux volumes, souffre surtout de sa descente aux enfers en Chine (– 55 %) et marque le pas dans son pré carré européen (– 2,5 %). Si le groupe dirigé par Jean-Dominique Senard s’en tire mieux, c’est surtout grâce à ses low cost Dacia (+ 5 %) et Lada (+ 3,6 %) ; la marque Renault, elle, peine davantage (– 7 %).

Plusieurs mesures de la loi Pacte (Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises) entrées en application depuis le 1er janvier visent à simplifier les démarches des chercheurs qui souhaitent créer une entreprise, faire des missions de conseil ou participer au capital d’une start-up. L’objectif étant que le secteur privé profite plus facilement des connaissances développées dans le monde de la recherche publique.

Les travaux de recherche alimentent l’innovation qui, à son tour, nourrit le développement économique. Mais pour que ce cercle vertueux fonctionne, il faut que les chercheurs et les entreprises entretiennent une relative proximité, qu’ils échangent, partagent… « La porosité est d’autant plus nécessaire entre ces univers que le rythme de la recherche s’est accéléré, passant de quelques années à quelques mois, selon les disciplines. Et du côté des entreprises, quels que soient leurs investissements en recherche et développement [R&D], elles ne peuvent plus couvrir tous les sujets. Elles multiplient donc les relations avec des laboratoires de recherche publique », explique Jean-Luc Beylat, président des Nokia Bell Labs France et président du pôle européen du numérique Systematic.

En décembre 2019, Naval Group a ainsi signé un accord de partenariat avec l’Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique (Inria). « L’Inria va nous aider à innover sur trois sujets essentiels, l’intelligence artificielle, la cybersécurité et le traitement du signal », détaille Hervé Guillou, PDG de Naval Group. Les logiciels sont devenus vitaux pour notre compétitivité dans le domaine de la marine. Nous devons accélérer notre innovation. »

Profitables aux entreprises, les nouvelles mesures le sont aussi pour la recherche publique. Depuis la loi Allègre (1999), qui leur a autorisé la création d’entreprise, plusieurs modalités ont été simplifiées, voire supprimées. « Des obstacles ont été levés, mais seulement quelques centaines de chercheurs ont franchi le pas de la création depuis la loi Allègre il y a vingt ans », souligne Laurent Kott, président du directoire d’IT-Translation, qui investit et cofonde des start-up issues de la recherche.

Jusque-là les chercheurs étaient contraints par un système rigide de demandes d’autorisations et de délais imposés, notamment pour réaliser des missions dans le secteur privé. Parmi les principales nouvelles mesures introduites en 2020, la commission de déontologie qui délivrait les autorisations de mission est remplacée par une déclaration et un contrôle a posteriori, ce qui réduit à deux semaines le délai d’approbation de la mission qui pouvait durer plusieurs mois auparavant.