Ces ex-Parisiens en recherche d’une meilleure vie à Nantes

Un indice récent de la Banque mondiale équilibre l’évolution du cadre juridique protégeant l’implication économique des femmes depuis une décennie dans 187 pays.

Un score de 100 sur 100. La France peut se glorifier d’avoir réussi la note maximale dans un indice récent de la Banque mondiale, publié mercredi 27 février et qualifié « Les femmes, l’entreprise et le droit : une décennie de réformes ». Celui-ci mesure, dans 187 pays, l’évolution du cadre juridique prometteur l’émancipation économique des femmes.

Cinq autres Etats dans le monde obtiennent ce résultat : la Belgique, le Danemark, la Lituanie, le Luxembourg et la Suède. Selon la banque, tous ces pays accordent désormais aux femmes les mêmes droits qu’aux hommes dans un certain nombre de domaines, renforçant leur capacité à trouver un emploi, créer une entreprise ou prendre les meilleures conclusions économiques pour elles et leurs proches. Il y a dix ans, aucun peuple ne pouvait se prévaloir d’un tel bilan.

Du chemin a donc été traversé en une décennie : les discours pour l’égalité dans le monde du travail sont devenus plus audibles tout autour du globe, et des progrès tangibles ont été enregistrés. Donc, note la Banque mondiale, 131 pays ont choisi 274 réformes réformant l’inclusion économique des femmes. Parmi eux, 35 – dont l’Argentine, la Chine, le Vietnam, la Norvège – ont emmené des réglementations juridiques pour lutter contre le harcèlement sexuel au travail. Et 13 ont décrété des lois exigeant l’égalité salariale pour des emplois de même valeur.

« Obstacles juridiques »

Malgré ces avancées, la similitude en droit est loin d’être obtenue partout. Sur les dix dernières années, 56 pays couvrant toutes les régions du monde et tous les niveaux de revenus n’ont entrepris aucune réforme pour améliorer la concordance des chances pour les femmes. « Les progrès sont là, mais ils sont encore trop lents, a expliqué Kristalina Georgieva, présidente par intérim de la Banque mondiale, dans un opinion, car 2,7 milliards de femmes se heurtent toujours à des obstacles juridiques qui localisent leurs options par rapport aux hommes. »

Pour placer son indice, l’institution a examiné les grandes étapes de la vie professionnelle d’une femme, du premier emploi à la retraite, et les protections juridiques associées à chacune de ces phases. Elle a noté chaque pays sur 100 à partir de huit critères d’évaluation. La quarantaine de pays affichant les meilleures performances (au-delà de 90 sur 100) sont généralement des économies à hauts revenus, existant à l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et à l’Union européenne.

En 2015, uniquement 8 % des filles d’agricultrices fermières entraînent la même profession que leur mère ; 11 % sont cadres ou dépendent aux professions intellectuelles supérieures. Deux chiffres qui illustrent, d’une part, la mobilité féminine, d’une génération sur l’autre, dans les catégories socioprofessionnelles (CSP) – 92 % des filles d’agricultrices font autre chose – et, d’autre part, le progrès de leur position sociale.

Une meilleure situation sociale de la fille par rapport à celle de la mère, c’est ce que l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), qui accomplis cette étude à partir de la nomenclature socioprofessionnelle (les fameuses CSP), qualifie de « mobilité verticale ascendante » – l’évolution des femmes peut également être descendante, et « non verticale » (cette dernière catégorie regroupe les évolutions non comparables, par exemple une fille de commerçante, statut non salarié, devenant ouvrière qualifiée). Une immobilité correspond au fait pour une fille d’artisan de devenir artisan elle-même.

En utilisant cette classification, l’Insee expose, dans son état des lieux établi sur quarante ans, publié mercredi 27 février, que cette disposition, aussi positive soit-elle, est à minimiser.

Ascension sociale des femmes par rapport à leur mère

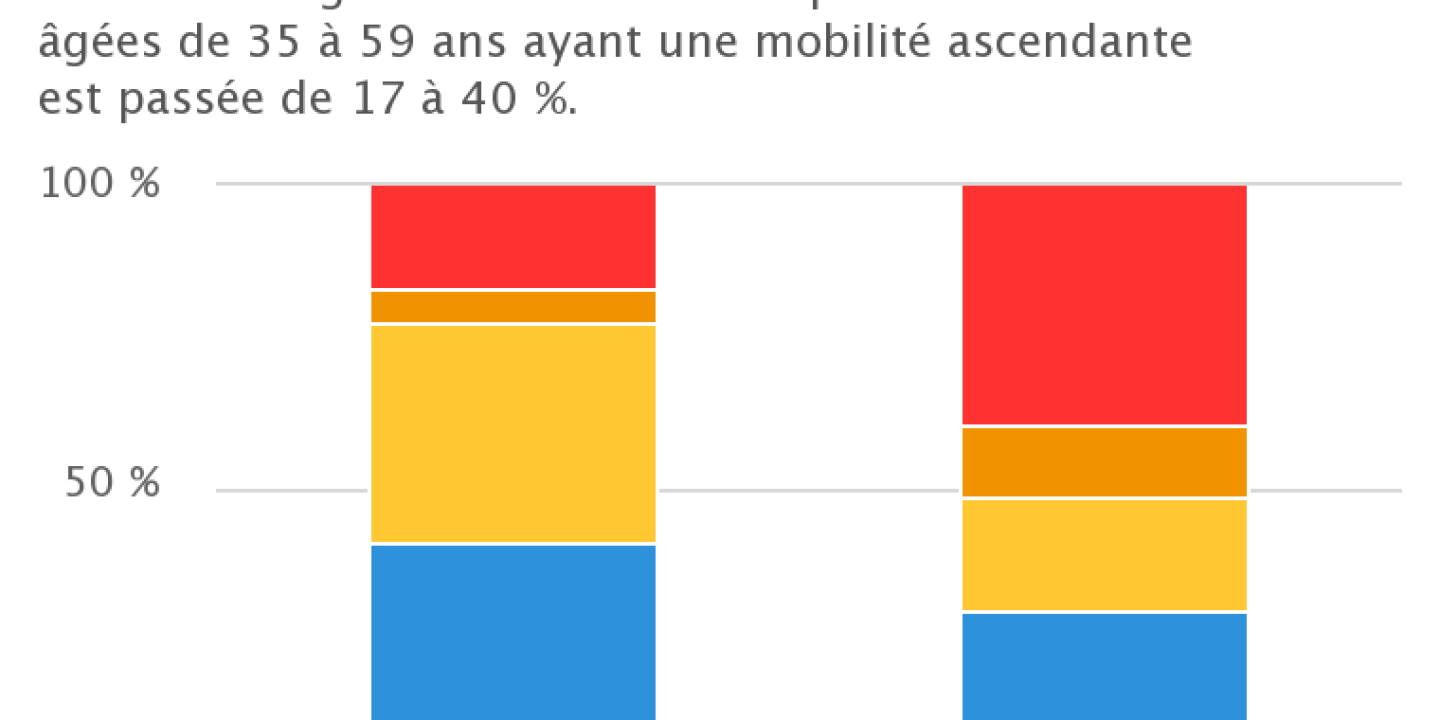

Selon cette étude de l’Insee, 71 % des femmes âgées de 35 à 59 ans relèvent d’une catégorie socioprofessionnelle distincte de celle de leur mère. Notons par ailleurs que cette mobilité les conduit de plus en plus vers une meilleure position sociale. C’est le cas pour 40 % des femmes. Cette part est en constante accroissement depuis quarante ans.

« Une partie de la mobilité sociale des femmes par rapport à leur mère est immédiatement liée à l’évolution intergénérationnelle de leurs professions », déclare l’Insee. Concrètement, on retrouve des grandes transformations de société : l’exode rural, le déclin de l’emploi industriel, la hausse des services…

Une moindre ascension des femmes par rapport à leur père

Cette mobilité accrue des femmes dans la société est une bonne nouvelle pour l’égalité femmes-hommes… si l’on néglige que la tendance est moins bonne quand on prend le père comme référent. Entre 1977 et 2015, uniquement 22 % des femmes ont profité d’une ascension sociale par rapport au statut de leur père. Et les parcours diminuants ont, quant à eux, augmenté de 7,5 points dans le même laps de temps.

La part des filles faisant mieux que leur père a augmenté, elle, de 9,1 points. Un chiffre à mettre en rapport avec la même transformation chez le duo mère-fille, pour laquelle il y a une amélioration de 23 points, comme on l’a vu plus haut. Cette tendance se développe en grande partie par le niveau socioprofessionnel des mères, clairement inférieur à celui des pères. En clair, on part de plus bas.

A l’occasion des trente ans du « Le Renouveau du service public », Yvon Robert, l’un de ses reporters, et le sociologue Philippe Robert-Tanguy en font l’examen critique et lancent des pistes d’amélioration.

Le gouvernement a exposé les grandes lignes de son projet de loi de réforme de la fonction publique. Il se défie au cadre juridique par des comptes relatifs au fonctionnement des administrations et à la gestion des agents (mobilité, rétribution au mérite, embauche de contractuels, etc.).

Certainement, c’est une première étape qui fixe une orientation politique, mais pour porter ses fruits, le changement d’une organisation repose d’abord sur la méthode. En se concentrant sur le droit, la réforme risque de chuter dans les travers constatés ces dernières années et de poursuivre à affaiblir la régulation collective au sein des organisations publiques, laissant la place aux complications et à la crise.

Raideurs organisationnelles

Les prospects engagés avec les réformes précédentes, la Révision générale des politiques publiques (RGPP) en 2007, puis l’actualisation de l’action publique (MAP), en 2012, ont conforté la culture bureaucratique des institutions publiques. Plutôt que de rétablir les modes de pensée, elles ont souvent collaboré à ancrer des rigidités organisationnelles, une vision trop directive de la gestion s’accommodant avec le fonctionnement réglementaire du service public.

Ainsi, au lieu de s’atteler au changement du fonctionnement par la compréhension des relations professionnelles, afin de pointer plus de souplesse et de décloisonnement, ces démarches ont souvent comporté à reformaliser processus et procédures avec un regard directif. Par ailleurs, le nombre, le rythme des réformes et la pression sur les résultats ont conduit à confondre objectifs et modalités.

C’est ainsi que l’augmentation frappée sur le non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux dans le cadre de la RGPP a favoriser à réduire les effectifs sans reconsidérer les missions, les activités et le fonctionnement des administrations et, de fait, sans interroger la bonne allocation des ressources au regard des finalités de service public.

Les nouvelles méthodes de transformation, telles que le lean management [néotaylorisme] ou le design, ont apporté un nouveau souffle. Malgré cela, si elles ont permis de réunir plus fortement les agents pour définir des solutions organisationnelles, elles ont aussi été à l’origine de frustrations et n’ont pas continuellement apporté les résultats attendus. Certaines ont pu apparaître comme des simulacres de démarches participatives sans véritables marges de manœuvre, d’autres comme de la provocation créative sans qualification précise de l’incertitude organisationnelle, au risque de s’ouvrir sur des mesures de bon sens, mais peu actives.

Georges Lepré, qui vécut sommelier dans des restaurants prodigieux, avait inventé un jeu avec des confrères. Examiner le client, son allure, sa manière. Puis parier, avant qu’il n’ait ouvert la bouche, sur la bouteille qu’il allait commander. Bordeaux classé ? Grand cru de bourgogne ? Petit vin méconnu ? Fréquemment, ils voyaient juste. C’est d’abord cela, un sommelier. Mais c’est aussi bien d’autres choses à vaincre. L’art du vin bien sûr, l’art de parler avec le client, l’art du service, la maîtrise des verres et carafes. Ou encore suborner les vignerons aux bouteilles exceptionnels, envoler des pépites.

Central, voire inévitable :

Nous avons examiné sur un emploi en pleine changement. Le sommelier parle avec moins de mots techniques, se libère du carcan de son tablier noir avec grappe à la boutonnière. L’activité s’est mondialisée – des Français exercent ailleurs, des étrangers débarquent se former chez nous. Le sommelier est bien plus qu’avant une sommelière. La parité est aussitôt attestée à la sortie des écoles. Mais il parvient encore au client de demander à parler à un sommelier quand une jeune femme se présente. Pour Pascaline Lepeltier, la sommelière française la plus distinguée du moment, cette histoire est inimaginable à New York, où elle exerce.

Avec ce job, on démarre tôt : lycée hôtelier dès 14 ans, formation particulière ensuite, début au restaurant à 17 ans. Il y a aussi des reconversions sur le tard. Certains collaborent à des concours. Quelques-uns transforment des stars. Ou des figures, comme l’Anglais David Ridgway, qui veille sur les plus de 300 000 bouteilles du restaurant parisien de la Tour d’Argent, et que nous avons aperçu.

Si le sommelier est inévitable dans les restaurants gastronomiques, il est central, aussi, dans la vogue de la bistronomie. Dans les deux cas, il est un passionné. Nous avons donc sollicité à une trentaine d’entre eux de parler d’une bouteille coup de cœur. Que nous vous appelons à goûter dans leur restaurant ou à acquérir chez le vigneron.

De plus en plus estimé, particulièrement par les femmes, ce profession passion du vin sollicite de nouveaux savoirs et se mettre à jour.

La ville d’Anvers, en Belgique, recevra, du 11 au 15 mars, une étonnante compétition : le concours du meilleur sommelier du monde. Soixante-cinq sommeliers et autant de pays, la plus jeune a 21 ans, elle vient du Kazakhstan ; le plus âgé en a 58, il est monégasque. Entre eux, il y a Zakaria Wahby, du Maroc, ou Shu Hui Chua, de Singapour. Et David Biraud, candidat français. Il n’a pas le charme de la jeunesse, du haut de ses 46 ans. Mais il a l’expérience : ce meilleur sommelier de France 2002 s’est déjà classé, lors des éditions antérieures, alternativement 2e, demi-finaliste et 3e. Et surtout, il a surpassé les autres candidats français lors des épreuves qualificatives. Depuis un an, il révise les vignobles de France, les vins et spiritueux du monde, se prépare à enchaîner examens de connaissances écrites, expériences pratiques de service du vin et dégustations à l’aveugle commentées en anglais.

La meilleure sommellerie du monde ?

L’Union de la sommellerie française (UDSF) est pour David Biraud. Car ce prix, la France ne l’a plus parvenu à l’avoir depuis 2000. Cela commence à dater, pour une sommellerie qui se veut la meilleure au monde. D’autant que, pour Fabrice Sommier, secrétaire général de l’UDSF et directeur des concours, « ces prix arborent une reconnaissance qui rejaillit sur toute la profession. Celui-ci redorerait le blason de la France ».

Du thé au saké, du café à la bière, le sommelier doit immédiatement maîtriser toutes les boissons liquides, alcoolisées ou non, et leurs régularités possibles avec la nourriture.

Etre sommelier, en France, en 2019, c’est représenter l’idéal de la gastronomie française, inscrite au Patrimoine de l’humanité. Mais c’est aussi regagner une profession qui draine de plus en plus de amoureux du monde entier. Ce qui était il y a trente ans un métier souvent embrassé par défaut, faute de réussite dans les études, est aussitôt un métier passion, avec ses stars, ses concours médiatisés, ses études de plus en plus encouragées et un savoir infini.

En France, le niveau n’arrête d’accroitre. « Je le vois sur les concours que j’encadre, remarque Fabrice Sommier. Les finales d’il y a vingt ans sont moins pêchues que les éliminatoires d’aujourd’hui ! Les jeunes se bougent. Et les perceptions n’ont plus rien à voir : il y avait à l’époque deux livres de référence, et les fiches des candidats remises à jour une fois l’an. Maintenant, il y a un livre qui sort par jour et les décrets sont diffusés en direct sur Internet. » Du thé au saké, du café à la bière, le sommelier doit désormais maîtriser toutes les boissons liquides, alcoolisées ou non, et leurs accords possibles avec la nourriture.

Les économies des vingt-huit pays de l’Union européenne (UE) : c’est l’exercice qu’a rendu public l’institution bruxelloise, mercredi 27 février, au « semestre européen ». Cette action de vigilance rapprochée des économies des pays membres a été mise en place en 2011, en pleine crise financière, pour mieux coordonner les politiques nationales.

Selon cette radiographie, l’économie de l’UE devrait encourager pour la septième année de suite en 2019, avec une augmentation du produit intérieur brut (PIB) de 1,5 %, et de 1,7 % attendus en 2020. Et les atteintes économiques se corrigent, malgré l’incertitude persistante du Brexit, le ralentissement de l’économie chinoise et les risques que le nouveau protectionnisme américain font peser sur le commerce mondial. « Le taux d’emploi atteint un niveau record, le chômage est plus bas qu’avant la crise et il continue de diminuer dans les Etats membres où son niveau reste parfois élevé. Les carences financières se sont réduits massivement, l’investissement privé et public augmente et les banques sont bien plus puissants aujourd’hui qu’en 2008 », déclare Pierre Moscovici, le commissaire européen à l’économie.

Quelque 240 millions d’Européens occupent maintenant un emploi, 15 millions de nouveaux postes ont été reproduits depuis 2013. Le taux moyen de chômage dans l’UE est diminué à un plus bas historique, à aujourd’hui 6,6 % de la population active. Les finances publiques se sont rectifiées, avec un niveau d’endettement public moyen en baisse constante depuis 2015, et une défaillance public inférieur à 1 % du PIB de l’UE en 2018.

L’inactivité des jeunes à des niveaux « inacceptables »

Si les déséquilibres économiques se réduisent, ils n’en restent pas moins préoccupants. Les augmentations de productivité restent modérées, les populations européennes poursuivent de vieillir et les changements technologiques débutent à avoir un impact significatif sur le marché du travail. Le chômage des jeunes se situe à des niveaux « inacceptables » dans certains Etats membres (Grèce, Portugal, Italie). L’endettement, privé ou public, est historiquement élevé dans certains Etats membres (Italie, Grèce, Belgique, France) et ne décroît pas assez vite. « Cette situation réduit leur capacité d’absorber un éventuel choc économique négatif », observe la Commission.

La sociologue Nadège Vezinat plaide pour une évolution de ces établissements qui, réalisés sur un projet de santé, rétablissent au centre la médecine sociale.

La France est face à une réduction de l’offre de soins. Les raisons en sont multiples. Elles tiennent au numerus clausus dans les professions médicales, à la carence d’attractivité de la profession de médecin généraliste par rapport à celle de spécialiste, au tarissement médical de certains territoires et à la nécessité à organiser la complémentarité entre médecine hospitalière et médecine de ville.

Des formes d’organisation des soins primaires en ville se développent pour admettre un moindre recours aux urgences et pour aménager une alternative à l’hospitalisation. Parmi elles, les « maisons de santé pluri-professionnelles », reconnues légalement en 2009, regroupent des médecins généralistes, infirmiers, kinésithérapeutes, sages-femmes et autres professions. Elles ouvrent à ces professionnels libéraux un mode d’exercice collectif et coordonné de la médecine. En quoi ces organisations constituent-elles une manière rétablie d’offrir des soins à la population en transformant les pratiques et les métiers ?

Le fait qu’il s’agisse de professions libérales, qui sont toutes payées à l’acte, amoindrit les différences de métiers et ne place pas d’emblée, via un contrat de travail et le lien de subordination qu’il implique, ces professionnels dans un rapport de puissance les uns vis-à-vis des autres. Au sein des structures, comme de la Fédération française des maisons et pôles de santé (FFMPS), les professionnels utilisent d’ailleurs majoritairement les termes génériques de « professionnels de santé » ou « soignants » pour maintenir la cohésion des équipes.

L’envie d’assaillir une maison de santé peut être analysée comme une réponse à l’isolement des professions libérales, une volonté de s’escompter dans un projet de santé commun, le souhait de mieux concilier sa vie professionnelle et sa vie privée, de sécuriser ou varier sa carrière professionnelle, ou de choisir de travailler à temps plein ou à temps partiel afin de se libérer du temps : parental, syndical, associatif ou d’étude.

Des actions coordonnées

Néanmoins se regrouper ne signifie pas forcément travailler ensemble. Entre l’exercice regroupé et pluri-professionnel de la médecine, il y a un pas que les maisons de santé se proposent de franchir en dépassant le stade du regroupement physique – aujourd’hui proportionnellement généralisé – pour favoriser celui de la pluri-professionnalité des soignants et de la coordination des soins, quand bien même ils ne seraient pas regroupés en un même lieu.

L’achat de 12,68 % du capital de la compagnie à travers un raid boursier sonne comme une proclamation de guerre.

Une annonce de guerre ! Par surprise, les néerlandais ont éclairci, mardi 26 février, la prise, pour 680 millions d’euros, de 12,68 % du capital d’Air France-KLM. Une première étape, selon Wopke Hoekstra, ministre des finances néerlandais. Le but des Pays-Bas est de soutenir leur collaboration à 14 % pour l’installer au niveau de celle de la France, premier actionnaire d’Air France-KLM avec 14,29 % du capital.

Du côté néerlandais, cette invasion boursière forme « une étape décisive pour la protection des intérêts néerlandais », a déclaré M. Hoekstra. « L’acquisition de cette participation nous assure un siège à table », a-t-il encore ajouté. Tenu à l’écart de ce coup de force capitalistique, avisé uniquement une heure avant l’annonce officielle, le gouvernement français a accusé le coup. Le ministre des finances, Bruno Le Maire, a remarqué cette montée au capital « qui s’est faite sans information du conseil d’administration ni du gouvernement français ». « Je réaffirme mon appui à la politique de l’entreprise et de son management. Il est indispensable d’honorer les principes de bonne gouvernance et qu’Air France-KLM soit administré dans l’esprit de son intérêt social sans interférence étatique nationale », a-t-il mentionné.

Pour d’Air France-KLM, on se repoussait à tout interprétation avant la tenue, mercredi, d’un conseil d’administration exceptionnel. Toutefois, la direction ne devrait pas rester sans réaction. Les administrateurs devaient considérer la légalité de l’opération capitalistique menée par la banque ABN Amro choisie par le gouvernement néerlandais.

L’attribution, au cœur de l’été 2018, de M. Smith a changé les relations entre Air France et sa filiale KLM

Ce blitzkrieg boursier marque la réparation des hostilités entre Ben Smith, directeur général d’Air France-KLM, et la direction de KLM, symbolisée par son directeur général, Pieter Elbers. Les tensions se sont dévoilées au grand jour quand le nouveau patron canadien du groupe a voulu assurer son pouvoir sur la direction de la filiale néerlandaise.

Un objectif éclairci par sa volonté de siéger au conseil de surveillance de KLM. Jamais, depuis 2003 et le rachat de KLM par Air France, les annonciateurs de M. Smith n’avaient pu ou voulu réussir d’y faire leur entrée. La direction de KLM, appuyée par des syndicats de la compagnie et les autorités néerlandaises, a tout tenté pour s’y objecter. Allant même jusqu’à susciter une pétition de soutien à Pieters Elbers, signée par près de 25 000 personnes ces derniers jours. En vain. Après s’être entretenu, le 15 février, à Amsterdam, avec les ministres des finances et des transports néerlandais, M. Smith avait, in fine, réussi leur feu vert pour intégrer le conseil de surveillance de KLM. En contrepartie, M. Elbers a sauvé sa tête, réussissant l’assurance de la régénération de son mandat qui arrive à échéance en avril.

Presque une année après l’adaptation de la réglementation général pour la protection des données (RGPD), la CNIL a accroché une trentaine d’entreprises ayant raté à leurs obligations.

Neuf mois après l’adaptation de la réglementation générale pour la protection des données (RGPD), le 25 mai 2018, les punitions sont tombées. Toutes les entreprises ne sont pas vraiment prêtes pour célébrer le cadre légal. Mauvais état de préparation ? Risque choisi ou risque inévitable ? Une trentaine se sont vu retoquer leur politique de protection des données personnelles, sous forme de mise en demeure ou de punition par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

Les réformes administratives évoquent déjà plusieurs millions d’euros. Dernière en date, Google LLC a été obligé le 21 janvier à payer 50 millions d’euros pour non-respect du règlement européen RGPD. « Une mesure qui souligne l’intention de la CNIL de prendre très au sérieux le traitement des plaintes contre les compagnies technologiques », explique Gregory Voss, expert à Toulouse Business School, bien que l’amende soit très en deçà de la sanction maximale soit à 4 % du chiffre d’affaires de l’entreprise. Mais les géants du Net ne sont pas les seules entreprises touchées.

La première punition lourde fondée sur le RGPD a touché au Portugal un hôpital proche de Lisbonne, l’hôpital de Barreiro condamné à une amende de 400 000 euros. En France, le même jour Uber était condamné par la CNIL à payer la même somme pour défaut de sécurité des données. Une semaine plus tard, c’était au tour de Bouygues Telecom. L’opérateur téléphonique encaissait une amende de 250 000 euros pour ne pas avoir « garantir la confidentialité des données » de deux millions de clients.

« Une prise de conscience »

Depuis 2017, plusieurs autres entités ont ainsi été mises en demeure ou condamnées pour des faits relatifs à la protection des données (les décisions exprimées avant le 25 mai 2018 sont fondées sur l’ancienne loi informatique et liberté, réformée par le RGPD). « Ce ne sont pas seulement des grandes entreprises », ajoute Sylvain Staub. Public, privé, tous les secteurs sont concernés. Opérateur téléphonique, commerce d’électroménager, mutuelle, organisme de formation ou d’habitat public, la moitié d’entre elles sont des entreprises du secteur privé.

Les entreprises s’étaient pourtant aménagées, embauchant ou appelant des délégués à la protection des données (DPO), rattachés à la direction informatique ou juridique, voire à la direction générale directement. Des changements internes ont été vérifiés, des politiques d’intolérance des salariés mises en place, parfois avec des e-learning nécessaires.

Emilie Abel a répliqué, comme une centaine d’autres anciens Parisiens, à un message laissé sur le groupe Facebook Les Nantisiens, qui compte environ 2 000 membres et qui a été conçu pour les Parisiens récemment installés à Nantes. Sur ce groupe fermé, ils partagent leurs bons plans – garde d’enfants, offres d’emploi, appartements… –, dans la capitale régionale des Pays de la Loire.

Comme à Bordeaux, l’abondance de « jeunes cadres parisiens » à Nantes est une tendance de fond depuis plusieurs années. En quête d’une « qualité de vie » qu’ils disent ne plus voir en région parisienne, ces trentenaires accourent dans ces grandes métropoles « dynamiques » qui leur offrent des emplois qualifiés et des mètres carrés meilleur marché que dans la capitale. « Nantes, c’est le nouveau Montreuil », récapitule Elie Guéraut, sociologue et maître de conférences à l’université Paris-I.

Dans une enquête diffusée en septembre 2018, le site de recrutement Cadremploi révélait que plus de huit cadres franciliens sur dix envisageaient de quitter la région parisienne pour s’installer ailleurs en France. Depuis plusieurs années, les démographes de l’Insee pointent la réduction des habitants de la capitale, qui perd environ 12 000 personnes par an. A Paris intra-muros, 3 000 élèves en moins sont marqués chaque année depuis trois ans dans les écoles primaires.

« “La belle endormie”, s’est réveillée »

Mais si Paris perd des habitants, elle « concentre continuellement le plus d’emplois de cadres en volume et le plus de formations de l’enseignement supérieur », rappelle Elie Guéraut. Autre spécificité, la capitale compte, parmi ces cadres et professions intellectuelles supérieures, 70 % de titulaires d’un diplôme bac + 5.

« Paris reste une ville très attractive pour les 15-30 ans, ajoute le sociologue. C’est la ville des études supérieures et des débuts de carrière. Le moment où le solde migratoire s’inverse arrive uniquement après trente ans, lorsque les questions d’achat de logement se posent ou lors de l’arrivée du premier enfant. »

En parallèle de ce fait, d’autres villes ont une croissance démographique particulièrement dynamique – Bordeaux, Toulouse, Lyon ou Rennes. L’aire urbaine de Nantes gagne environ 13 400 habitants chaque année depuis 2011, 9 000 pour Nantes métropole (vingt-quatre communes sur la centaine de l’aire urbaine).

Pour Johanna Rolland, maire (PS) de la métropole, cette attirance repose sur deux raisons principales : « Nantes est une ville facile et à taille humaine. Elle conjugue la qualité de vie et le dynamisme de l’emploi. “La belle endormie”, comme on l’appelait dans les années 1990, s’est éveillée et s’inscrit dans les transitions écologique, démographique et numérique. »

Emilie Abel dirigeait l’incubateur de HEC et la Majeure Entrepreneurs de la grande école de Jouy-en-Josas. Diplômée de Sciences Po Grenoble, elle admet volontiers avoir quitté une situation professionnelle « épanouissante » et « bien payée ».

Ecosystème numérique et immobilier accessible

Mais l’arrivée du premier enfant enchaine la réflexion dans son couple. La nounou qui arrive à 9 heures et repart à 19 heures, le temps perdu dans les embouteillages, l’appartement qui devient brusquement plus étroit.

Partir ou rester ? La naissance de leur deuxième enfant, en 2017, accélère l’issue. « Timothée est né avec un asthme sévère, il a eu une bronchiolite à l’âge de trois semaines et a enchaîné les traitements lourds », déclare la jeune trentenaire. Ce bébé fragile vient secouer la vie du couple qui commence à examiner plus sérieusement les portes de sortie.

« Nous avons pris une carte de France et nous avons comparé les différentes villes », poursuit Emilie. Celles où il fait « bon vivre », selon l’expression médiatique consacrée, celles qui rapprochent des ancrages familiaux, celles qui sont « dynamiques » en termes d’emploi, celles où l’immobilier est abordable.

Dans ce palmarès personnel, Bordeaux et Nantes réussissent les faveurs de ce jeune couple. Avec ses diplômes et son expérience, Emilie trouve du travail dans l’écosystème numérique nantais, auprès de l’entrepreneur californien Rob Spiro, ancien de Google, qui a lancé un accélérateur de start-up, sur cette île de Nantes, emblème de la renaissance d’une ville qui a perdu ses industries portuaires au début des années 1980.

Selon Pierre Lamblin, directeur d’études à l’Agence pour l’emploi des cadres (APEC), cette trajectoire est de plus en plus commune. « Ce qui compte pour les jeunes cadres qui débutent leur carrière, c’est la rémunération, l’intérêt des missions, la perspective d’évolution. Après quelques années, ce sont les conditions de travail et le sens des missions qui deviennent des valeurs cardinales », explique-t-il.

Envie de « prendre du temps »

Comme toutes les capitales, Paris s’embourgeoise. Le prix de l’immobilier flambe, pendant que le sentiment de déchéance de la classe moyenne supérieure et des cadres grandit. Ce sentiment, forcément subjectif, « dépend de qui l’on fréquente et de l’effet de comparaison sociale », selon Elie Guéraut.

Dans le jardin des plantes de Nantes, nous recouvrons Louis, un œil sur son fils, un autre sur Blanqui, son golden retriever blanc. Louis, s’interroge : combien de temps « l’inhumanité des villes » peut-elle durer ? « Paris est devenue la capitale de l’invivable, résume ce graphiste de 33 ans. En venant à Nantes, j’ai voulu échapper au jeu des contraintes : acheter un appartement pour ne pas perdre chaque mois un loyer délirant, courir après un salaire toujours plus haut pour pouvoir consommer ce que la ville a à offrir, payer une salle de sport pour décompresser des trop longues journées et des transports bondés. Si on veut de jouer le jeu, la somme de contraintes devient rapidement difficile à maîtriser. »

Louis a gardé son emploi à Paris pendant un an, en faisant des allers-retours en TGV une fois par semaine. Puis il a démissionné. Il prend désormais le temps de réfléchir à une reconversion dans l’édition. Peut-être loin de Nantes ou loin d’une ville. Plusieurs anciens Parisiens partagent cette envie de « prendre du temps » après des années de course de fond professionnelle. Le rapport au travail change. « Je suis comme désintoxiqué d’une certaine façon de travailler », ajoute Louis.

L’objectif de ces nouveaux arrivants est complexe à mesurer. Jade Letenneur, consultante en « relocation et mobilité » à Nantes, remarque que « l’arrivée des cadres parisiens, qui sont les trois quarts de mes clients, a totalement chamboulé le marché de l’immobilier nantais, que ce soit à la location ou à l’achat ». En un an, les prix de l’immobilier ont grimpé de 5,3 %, selon le site Ouestfrance-Immo du journal Ouest-France, de 19,2 % en dix ans.

En fuyant Paris, « son ciel gris et ses matins moroses », comme le chante Camille, les jeunes cadres parisiens seront-ils aussi tenus coupables de phénomènes de gentrification dans certains quartiers de Nantes ? « Peut-être sommes-nous en train de détruire ce que nous étions venus chercher », lance Louis avant de nous laisser.

Selon une étude de l’Atelier parisien d’urbanisme (janvier 2019), parmi les familles qui ont abandonné la capitale la moitié réside encore dans la métropole et s’est établi dans les communes limitrophes (Boulogne-Billancourt, Montreuil, Levallois-Perret, etc.), plus d’un tiers est parti pour la province, 15 % se sont installés en Ile-de-France en dehors de la deuxième couronne.

Les jeunes de 25 à 29 ans partent plus généralement de Paris avant la naissance du premier enfant.

Selon une étude de l’agence d’urbanisme de la région Nantaise (janvier 2019), Nantes comptait 961 521 habitants en 2016 ; la ville a encaissé en moyenne 13 394 habitants par an au cours des cinq dernières années. Porté particulièrement par un apport migratoire, le dynamisme traduit une forte attractivité économique et universitaire du territoire.

Le taux d’inactivité à Nantes est de 7,1 % de la population active (contre 8,9 % en France), une tendance à la diminution depuis 2015.