A Europe 1, la direction « dédiabolise » Vincent Bolloré face à l’inquiétude des salariés

Réveil douloureux à Europe 1. Mardi 11 mai, la direction de la radio est venue répondre aux interrogations sur le plan de réduction des coûts, qui prévoit la suppression de 38 postes sur les 204 CDI de l’antenne. Mais les principales questions des journalistes ont porté sur Vincent Bolloré. Le premier actionnaire de Lagardère, par l’intermédiaire de Vivendi, est en passe de devenir l’homme le plus puissant du groupe, Arnaud Lagardère ayant décidé de renoncer à la commandite, ce statut qui le rendait jusque-là indéboulonnable.

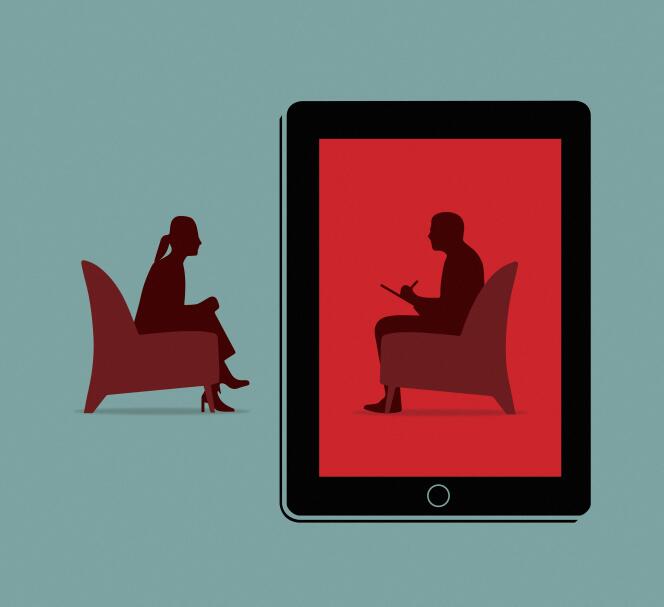

Alors que les dirigeants tenaient en 2020 un discours de défiance à l’égard de l’industriel Breton – à l’époque, il était vu comme un ennemi par Arnaud Lagardère, le ton a depuis radicalement changé, indique une source interne. « Si grâce à Vincent Bolloré, on peut faire des ponts, cela peut être une force », a indiqué Constance Benqué, présidente du pôle informations du groupe Lagardère, comme l’a rapporté le site Les Jours, mercredi 12 mai. Et la patronne d’Europe 1 de prendre l’exemple de radios comme RTL ou RMC, arrimées à des chaînes de télévision comme M6 et BFM-TV. « Il faut y voir une opportunité », a-t-elle poursuivi. Vincent Bolloré n’a jamais fait mystère de son projet de renforcer sa chaîne d’information à la tonalité conservatrice, CNews, avec une radio.

« Cela crée en interne un énorme trouble »

Donat Vidal-Revel est également venu rappeler cette autre réalité à un journaliste, qui voulait savoir si l’industriel breton allait racheter ou pas Europe 1 : « Le premier actionnaire de l’entreprise, c’est déjà Vincent Bolloré. Vous êtes déjà ses salariés », a expliqué en substance le directeur de l’information de la radio. Et Constance Benqué d’inviter tous ceux qui ne seraient pas satisfaits à se déclarer volontaire au plan de départs en passe d’être ouvert. Une invitation qui a choqué : ce plan n’est pas une clause de conscience, dispositif qui permet à un journaliste de quitter un média qui changerait de propriétaire. « On a compris que la direction dédiabolisait Vincent Bolloré. Cela crée en interne un énorme trouble en particulier chez les journalistes », met en garde Olivier Samain, délégué SNJ de la radio.

A ce stade, Vincent Bolloré ne semble pas s’être immiscé dans les affaires de la radio. Officiellement, le patron d’Europe 1 reste Arnaud Lagardère. Donat Vidal Revel s’est contenté d’évoquer auprès de Constance Benqué de la pertinence qu’il y aurait à s’aider de Canal+ pour acheter des droits dans le sport, Europe 1 ayant décidé de renoncer en grande partie à la couverture des événements sportifs, afin de réaliser au moins 725 000 euros d’économies par an, mais n’a aucun interlocuteur pour mettre en place d’éventuelles synergies. Pas de quoi rassurer les journalistes d’Europe 1, le service des sports de Canal+, filiale de Vivendi connaissant une véritable purge, réplique du séisme provoqué par l’éviction brutale, fin 2020, de l’humoriste Sébastien Thoen, suite à un sketch sur Pascal Praud, l’une des stars de CNews.