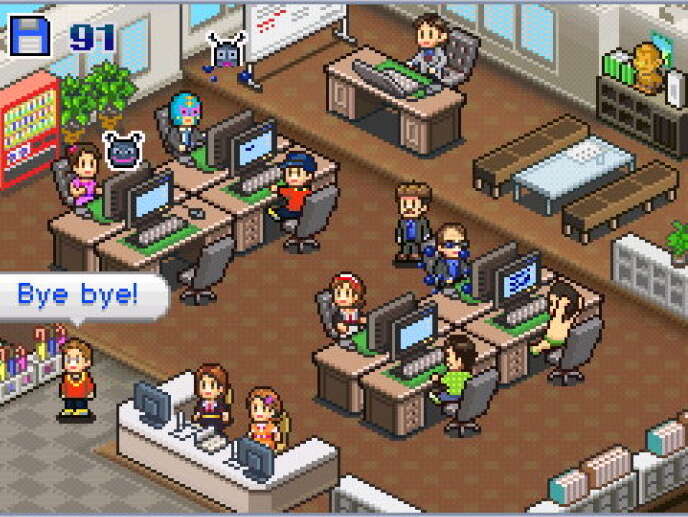

Suite du rêve de plusieurs amoureux de la manette se cache une industrie encore très artisanale et dans laquelle il est pénible de vieillir. Tel est le premier constat de Territoires et trajectoires professionnelles dans l’Industrie du jeu vidéo (Tetris), un ensemble de recherche en sciences sociales initié en 2016 par le laboratoire d’étude du jeu de l’université Paris-XIII. Le groupe a exposé ses premiers travaux jeudi 23 mai à la Maison de la recherche de la Sorbonne, à Paris.

Pour mieux prendre les parcours professionnels des individus œuvrant dans l’industrie française du jeu vidéo, les responsables du projet ont conduit quarante entretiens biographiques et thématiques en France et à Montréal, et dispensé un questionnaire qualitatif au sein des écoles spécialisées. « On essaie de ne pas seulement s’intéresser aux success stories, mais aussi aux gens qui ont des trajectoires plus particulières », annonce Vinciane Zabban, maître de conférences en sciences du jeu à l’université Paris-XIII et porteuse de ce projet pluridisciplinaire.

Instabilité et effectifs réduits

« Il y a un point qui revient beaucoup, souligne Hovig Ter Minassian, maître de conférences à Tours et coprésentateur du projet, c’est la question de la précarité. Un discours que l’on regagne aussi bien du côté des laborieux que chez les gens en poste à responsabilité, comme le président du Syndicat national du jeu vidéo [SNJV, syndicat patronal], Lévan Sardjevéladzé. Chez les gens qu’on a enquêtés, il y a une contradiction entre une sorte d’appel du devoir, l’envie de développer des jeux, et la concret d’un métier qui est mal payé, dans lequel on ne fait pas de vieux os. »

L’industrie française du jeu vidéo n’est pas le géant que certains inventent, continue Hovig Ter Minassian. « La réalité est qu’il s’agit d’un secteur qui compte très peu d’emplois. Entre 3 000 et 5 000 emplois en France, un chiffre qui reste stable entre 2012 et 2017. »

Le SNJV conteste cette exposition : « Si on se projette à court, moyen et long termes, quelles seront les industries qui vont grandir, et dans laquelle la France va devenir performante ? Il est admis que le jeu vidéo en fait partie. On est à 85 % de CDI, aucune autre industrie créative ne fait mieux. Il faut regarder l’évolution, et la tendance est très positive, grâce au crédit d’impôt », définit Julien Villedieu, directeur délégué du SNJV. Il rappelle des effectifs aussitôt supérieurs à 6 000 personnes, en hausse de plus de 20 % par an depuis 2015.

Des profils particulièrement juniors

Une des caractéristiques de l’industrie française est sa proportion élevée de cursus spécialisés : quarante-six formations différentes, la plupart payantes. Vendre la perspective de vivre de sa passion du jeu vidéo est un « business lucratif », déclare Vinciane Zabban, du Tetris. Hovig Ter Minasian évoque, lui, « une cohorte toujours plus nombreuse d’étudiants qui arrivent sur le marché de l’emploi du jeu vidéo chaque année ».

« Une des questions qui se pose avec la multiplication des formations, continue la maître de conférences en sciences du jeu, c’est l’idée que la saturation du marché de l’emploi va pousser à de mauvaises conditions de travail : les jeunes diplômés sont très contents d’arriver et acceptent des conditions problématiques. Mais il faut nuancer, ils ne sont pas naïfs. »

Julien Villedieu, du SNJV, avoue que la formation française est perfectible. « La question n’est pas de savoir s’il y en a trop, mais si elles sont adaptées à la réalité des besoins des entreprises. Certaines le sont, d’autres pas du tout. On a un gros besoin de développeurs, alors qu’il y a moins de besoins de profils de game designers juniors », pour qui la sortie d’école peut être pénible et les salaires peu valorisants, reconnaît-il.

Ces dernières années, de nombreuses enquêtes de presse ont mis en lumière la toxicité des environnements professionnels de plusieurs champions de l’industrie. Ce sont aujourd’hui les entreprises que les étudiants écartent le plus volontiers de leurs choix de carrière, selon un sondage établi par Tetris : les américains Electronic Arts, Rockstar et Riot Games, et les français Quantic Dream et Eugen Systems.

« On a l’impression que la sensibilité des étudiants aux conditions de travail dans le jeu vidéo s’est accrue chez les étudiants depuis deux ans », déclare par ailleurs Hovig Ter Minassian. Même si l’un des nœuds du problème, l’homophilie sociale, demeure, lui, bien présent : les femmes ne représentent toujours que 15 % des effectifs dans les métiers de la production, et les fils d’ouvriers sont sous-représentés dans les écoles du jeu vidéo, au contraire des enfants de CSP +.

Un secteur encore jeune

L’autre trait majeur de cette industrie, c’est sa gêne à retenir les seniors. « On a des gens qui décident de quitter le secteur, ce qui montre sa jeunesse, détaille Hovig Ter Minassian. On a l’exemple de Malik, 43 ans, qui a déterminé de partir parce qu’il n’en pouvait plus, après des passages dans plusieurs studios, déçu par les conditions de travail et l’absence de perspective. »

Selon une enquête du Syndicat des laborieux du jeu vidéo (STJV), 77 % des professionnels ont moins de 40 ans, une proportion homogène avec les 44 % de 25-34 ans relevés par l’enquête de l’Independant Game Developers Association, toutes les deux effectuées en 2018. Les chercheurs rappellent à partir de la trentaine une inadéquation grandissante entre aspirations familiales et contraintes professionnelles, dans un secteur habituel des journées, voire nuits, à rallonge.

Julien Villedieu favorise y voir un phénomène naturel, l’industrie du jeu vidéo n’ayant guère que 40 ans, il est trop tôt pour compter énormément de cheveux blancs dans ses rangs. « Malgré tout, estime-t-il, on a une population de développeurs qui vieillit, beaucoup ont fait leurs classes à l’étranger et reviennent en France avec une séniorité nouvelle. Il y a énormément de quadras dans les studios. Certains ne veulent pas faire carrière dans le jeu vidéo et c’est leur droit, mais c’est faux de dire qu’on n’y fait pas de vieux os. Les profils seniors sont très recherchés. »

L’appel de l’étranger… et des régions

Le dernier volet de l’étude de Tetris porte sur la mobilité. De nombreux prétendants sont conscients que leur avenir se joue peut-être à l’étranger : plus de 65 % citent le Canada et les Etats-Unis comme destinations futures possibles – mais très peu l’Europe de l’Est, où pourtant l’industrie manque de personnes compétentes.

Cette attirance pour l’international n’empêche pas les carrières de se poursuivre en région, où se situent les deux tiers des studios français, selon le SNJV – particulièrement dans les métropoles de Lyon, Montpellier, Bordeaux et Lille. « On n’est pas dans l’internationalisation de la production qui revient si souvent dans les discours publics », déclare Hovig Ter Minassian.

Exemple de trajectoire mixte cité par Tetris : Arthur, Lyonnais de 33 ans, qui a commencé comme game master autodidacte chez Blizzard, en Irlande, puis s’est accompli à Cannes, a travaillé ensuite à Barcelone chez Digital Chocolate, une boîte moyenne rachetée par Ubisoft. Il obtient un poste à Paris, ce qui l’arrange car sa petite amie est en France, mais confisqué par l’absence de poste à responsabilités, il démissionne pour la rejoindre à Lyon. Embauché à Ivory Tower, un studio d’Ubisoft spécialisé dans les jeux de voitures, il s’ennuie, et finit par monter sa propre structure.

Si certains ne quittent pas l’industrie mais favorisent s’établir à leur compte, c’est pour découvrir ou retrouver le plaisir et la fierté de pouvoir être maîtres, voire auteurs de leurs jeux. En France, selon les données du SNJV, 86 % des studios ont un statut d’indépendant, plus d’un sur deux a moins de 5 ans, et 81 % utilisent moins de six personnes.