« Le chemin de la reprise sera long » dans la zone euro

L’Europe pourrait soutenir son économie bien plus largement si, comme les Etats-Unis, elle allait plus loin dans l’intégration budgétaire, explique Philip Lane, économiste en chef de la Banque centrale européenne (BCE). Dans une interview au Monde, il souligne que, si le plan de relance européen de 750 milliards d’euros soutiendra la reprise ces cinq prochaines années, les gouvernements devront maintenir leurs aides pendant de longs mois encore.

Après la violente récession enregistrée début 2020, le produit intérieur brut (PIB) de la zone euro a de nouveau chuté fin 2020 et début 2021. Comment va l’économie aujourd’hui ?

Plutôt que de suivre les chiffres de croissance trimestrielle, il vaut mieux comparer avec le niveau d’activité de 2019. Aujourd’hui, nous nous situons probablement 4 % ou 5 % en dessous. C’est une contraction considérable. Lors d’une récession classique, le recul est plutôt de 2 % ou 3 %.

Je pense que nous sommes désormais, en mai et juin, à un tournant conjoncturel. Désormais, l’économie va croître rapidement, mais en partant d’un bas niveau. Cela signifie que, même avec une croissance dynamique sur le reste de l’année, la zone euro ne retrouvera son niveau de PIB de 2019 qu’au printemps de l’année prochaine. Sur le marché du travail, le taux de chômage devrait retrouver son niveau de 2019 en 2023 seulement. Le chemin sera long. Il nécessitera un effort prolongé sur le plan budgétaire et monétaire pour soutenir la reprise.

Quelles cicatrices la pandémie de Covid-19 laissera-t-elle sur l’économie ?

Il y a des raisons d’être optimiste. Comparée à la décennie qui a suivi la crise financière de 2008, la pandémie sera un événement qui durera deux ou trois ans. La récession sera plus courte et les cicatrices pourraient rester limitées. Mais il y a aussi des sources d’inquiétude. Les fermetures liées au confinement n’ont pas seulement affecté l’économie. L’éducation et la santé ont aussi été perturbées, ce qui aura des conséquences durables. Les effets de la pandémie sont également très concentrés dans certains secteurs : l’hôtellerie et le tourisme, notamment, qui seront durablement pénalisés.

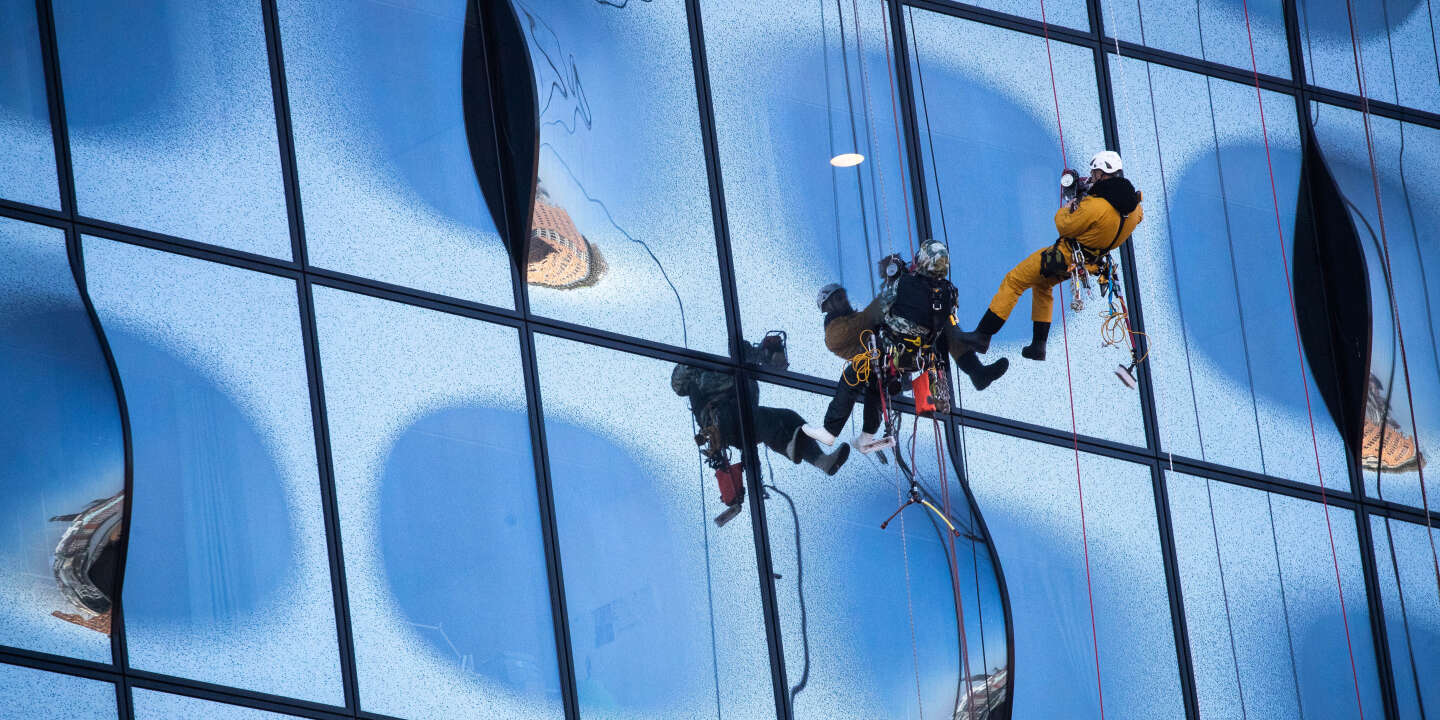

Le monde d’après ne sera plus le même. Il y aura des changements structurels, il y aura des perdants et des gagnants. Ceux qui travaillent dans les centres-villes et fournissent des services pour les espaces de bureaux ou ceux qui travaillent dans le secteur des voyages, par exemple, seront plus touchés que ceux qui peuvent poursuivre leurs activités en télétravail, comme dans les technologies de l’information.

Il vous reste 77.22% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.