Grève dans l’automobile aux Etats-Unis : « Le balancier du rapport de force revient du côté des salariés »

Les premiers piquets se sont installés, à 0 heure vendredi 15 septembre, devant les usines General Motors (GM) du Missouri, Stellantis de l’Ohio et Ford du Michigan. En tout, 12 700 salariés se mettent en grève. Pour la première fois de son histoire, le syndicat américain de l’automobile United Auto Workers (UAW) entame un conflit simultané avec les trois grands constructeurs du pays.

Elle en a pourtant connu des conflits, cette organisation, née en 1935 après des années de lutte violente contre les milices patronales. La plus célèbre grève a eu lieu dans l’usine Ford de Flint, dans le Michigan, en 1936. Quarante-quatre jours de sit-in, avant de parvenir à un accord.

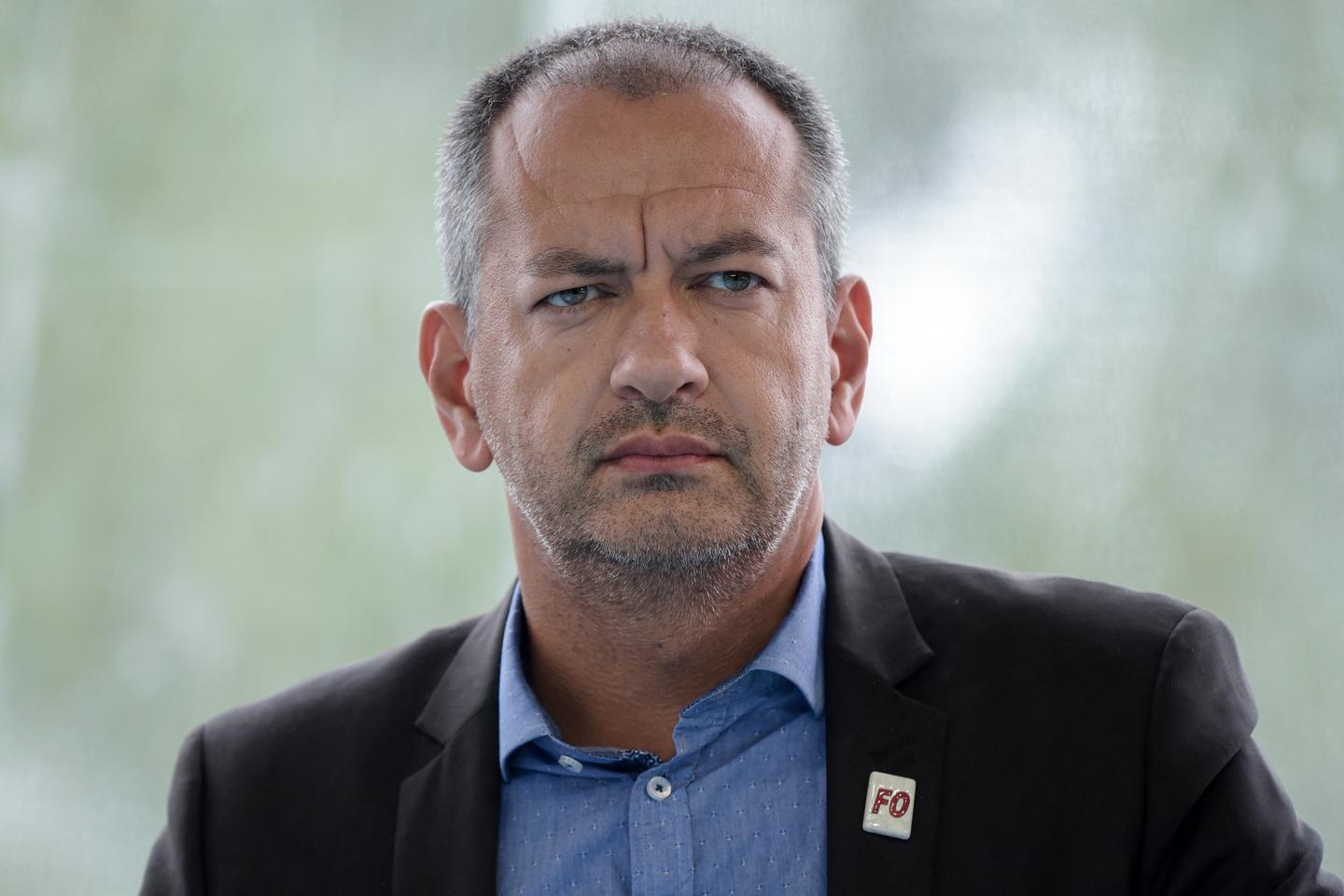

Aujourd’hui, ce n’est plus d’un sit-in (« assis ») dont rêve Shawn Fain, l’ambitieux patron de l’UAW, mais d’un stand-up (« debout »). « L’argent est là, la cause est juste, le monde nous regarde et l’UAW est prête à se lever », affirme-t-il avec emphase. Et c’est bien d’un redressement dont a besoin ce syndicat, qui faisait la loi dans les ateliers de l’après-guerre.

L’emploi dans l’industrie manufacturière a chuté d’un tiers par rapport à son pic des années 1970, et seulement 10 % des salariés américains sont désormais syndiqués. Les Big Three de la région des grands lacs, Chrysler (devenu Stellantis), Ford et GM restent le dernier bastion. Les constructeurs étrangers ont pris garde de s’installer dans le sud du pays, où les syndicats sont souvent interdits et les salaires plus bas.

Le conflit risque de durer

Mais Shawn Fain, fraîchement nommé à la tête de l’organisation, sait qu’il arrive à un moment critique. Les emplois manquent partout dans le pays. Le balancier du rapport de force revient du côté des salariés, qui poussent leurs revendications.

Les camionneurs d’UPS viennent d’obtenir une hausse de salaire de 18 % sur cinq ans, les pilotes d’avion, 40 % sur quatre ans, ceux de Deere (machines agricoles), près de 20 %. Même les acteurs et scénaristes d’Hollywood tâtent de la grève et de la revendication salariale. Il faut dire que les bénéfices des entreprises n’ont jamais été aussi plantureux. Pas loin de 40 milliards de dollars (37,5 milliards d’euros) pour les trois rois du 4 × 4 américain.

UAW s’engouffre dans la brèche et demande de 30 % à 40 % d’augmentation de salaire, la semaine de trente-deux heures et l’amélioration de la couverture sociale des retraités. Il n’aura pas tout cela, mais veut frapper les esprits. Le conflit risque de durer. Et, comme en Europe, ces hausses de salaire, qui arrivent après plus d’un an d’inflation, vont entrer en vigueur au moment où la conjoncture se retourne. Le marché de l’emploi se détend progressivement, et la croissance ralentit avec la hausse des taux par les banques centrales.

Il vous reste 6.28% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.