L’économie va avoir « massivement » besoin de travailleurs étrangers, alerte le patronat

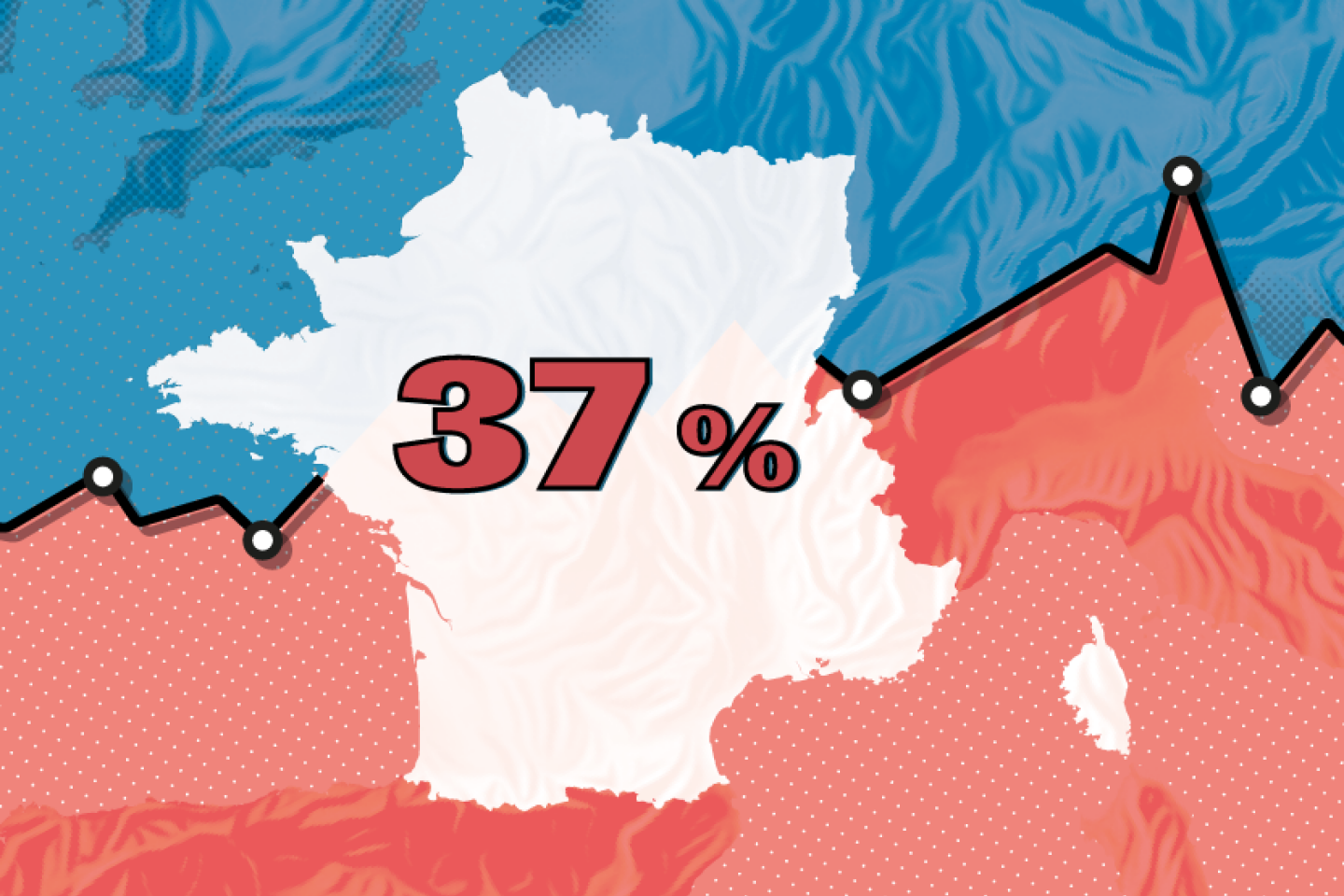

Grand absent des débats autour du projet de loi sur l’immigration, le patronat a finalement pris la parole mardi 19 décembre, alors que les discussions entre le gouvernement et les oppositions s’étiraient à l’Assemblée nationale. « Ce ne sont pas les patrons qui demandent massivement de l’immigration, c’est l’économie », a expliqué Patrick Martin, président du Medef, sur Radio Classique, soulignant que « d’ici 2050, nous aurions besoin, sauf à réinventer notre modèle social, sauf à réinventer notre modèle économique, de 3,9 millions de salariés étrangers ».

Confronté à des pénuries de main-d’œuvre dans presque tous les secteurs de l’économie après la crise sanitaire, le patronat est pourtant resté silencieux ces derniers mois, au grand dam du gouvernement qui espérait un soutien des milieux économiques. Seules quelques fédérations concernées au premier chef, comme celle des hôteliers et restaurateurs, ou des services à la personne, sont montées au créneau en faveur des régularisations. Le texte, à travers son article 3, visait pourtant à répondre à ces difficultés en créant un titre de séjour pour les travailleurs immigrés exerçant dans les métiers en tension. « C’est le patronat qui a demandé qu’il y ait plus de main-d’œuvre », avançait le ministre de l’intérieur, Gérald Darmanin, dans Le Monde, en novembre 2022, en présentant le contenu du texte.

Dans ce contexte, la sortie du président du Medef n’est évidemment pas passée inaperçue. Elle n’en reste pas moins d’une grande prudence. Patrick Martin dit regretter que le volet économique du débat sur l’immigration soit « occulté » par la question des régularisations. Et évoque plutôt le défi de long terme, à savoir le déclin démographique et le vieillissement de la population, qui vont tout à la fois assécher la population active et créer de nouveaux besoins autour du grand âge. « On ne s’est pas interrogé finalement sur ce qui est l’essentiel : aura-t-on ou non besoin de main-d’œuvre immigrée, bien sûr légale (…) à partir de 2036 ? », a ajouté Patrick Martin. « On pense qu’on aura du mal à échapper à ça, comme beaucoup d’autres pays ont fait ce choix. »

Embarras

Historiquement, le patronat a longtemps joué un rôle moteur dans la politique migratoire, rappelle l’historien du patronat et chercheur au CNRS Hervé Joly. « Jusqu’à la crise des années 1970, l’immigration était encouragée par les milieux libéraux et la droite car elle favorisait la concurrence sur le marché du travail et permettait de recruter une main-d’œuvre moins chère. Sans que cela soit toujours assumé publiquement, car les syndicats et la gauche y étaient plutôt hostiles. »

Il vous reste 40% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.