Danone : « Les marchés considèrent que le PDG a mis l’accent sur la RSE au détriment de la création de valeur pour les actionnaires »

Tribune. Depuis plusieurs semaines, Emmanuel Faber, le PDG de Danone, est sur la sellette. Plusieurs fonds d’investissement ont demandé son départ. Pour le moment, M. Faber est parvenu à conserver la présidence du géant agroalimentaire français. En revanche, il a dû, lundi 1er mars, abandonner la fonction de directeur général.

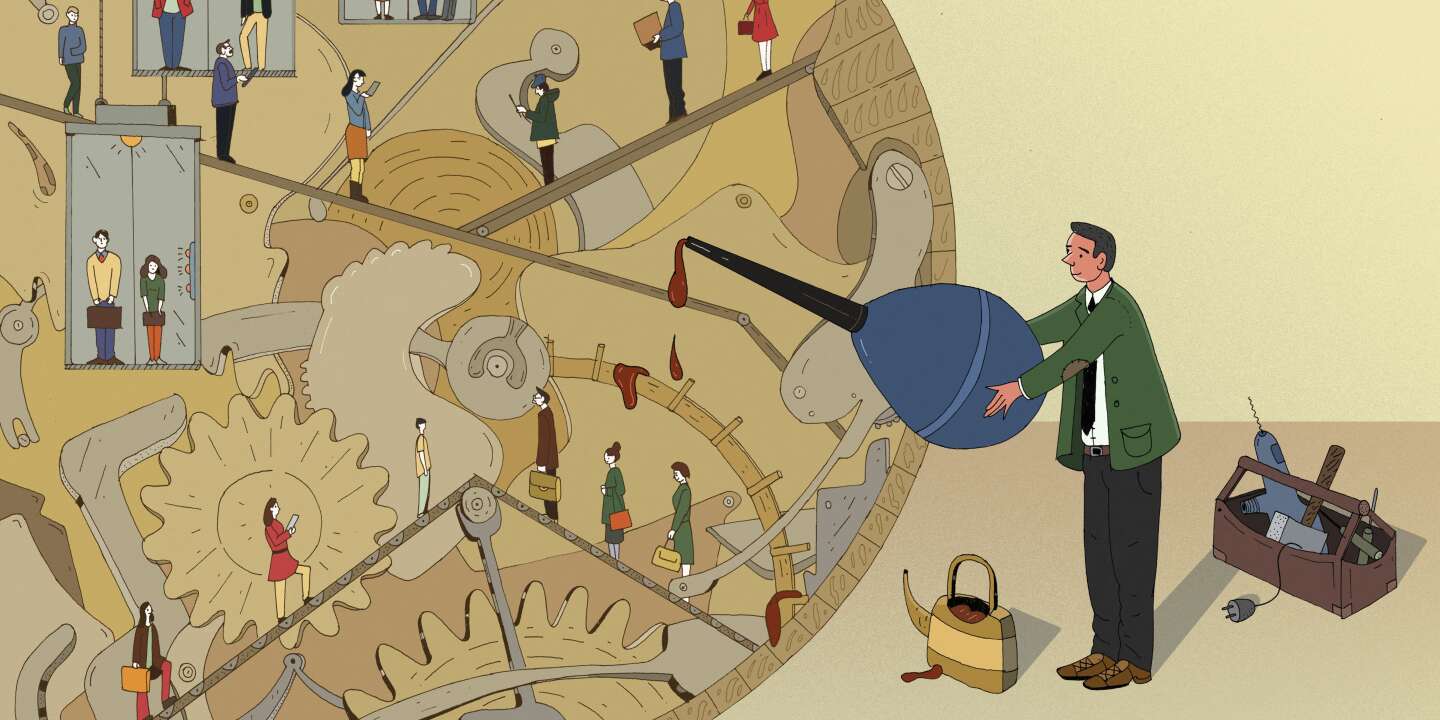

Quels facteurs conditionnent la longévité des dirigeants des entreprises cotées ? Comme l’ont montré de nombreuses recherches en management, la performance financière est le principal critère utilisé par les marchés pour évaluer les dirigeants d’entreprise. Plus la performance financière d’une entreprise est mauvaise, plus son PDG est susceptible d’être poussé vers la sortie.

Les déboires actuels de M. Faber s’expliquent donc en partie par les mauvais résultats de Danone. En 2020, le chiffre d’affaires de l’entreprise a baissé de 6,6 %, sa marge opérationnelle et son cours de Bourse ont aussi diminué. Même si la crise du Covid-19 explique en partie les résultats décevants de Danone, ils restent moins bons que ceux de ses concurrents.

Mais M. Faber n’est pas un dirigeant comme les autres. En juin 2020, il a été le premier PDG d’une entreprise du CAC 40 à faire approuver à ses actionnaires le statut d’entreprise à mission. Certains y ont vu l’aboutissement du double projet économique et social qu’Antoine Riboud avait développé dès les années 1970.

Un investissement valorisé

Dans quelle mesure l’importance que M. Faber accorde à la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) a-t-elle contribué à ses déboires ?

Les résultats d’une étude récente – menée sur plusieurs centaines d’entreprises américaines – permettent de répondre à cette question (Hubbard, T.D., Christensen, D.M. et Graffin, S.D., 2017. « Higher highs and lower lows : The role of corporate social responsibility in CEO dismissal », Strategic Management Journal, vol. 38, n° 11).

Ils montrent que les investissements dans la RSE n’ont aucun effet direct sur la longévité des dirigeants.

En revanche, ils exacerbent l’impact de la performance financière sur le sort que les actionnaires leur réservent.

Lorsque la performance financière d’une entreprise est bonne, le fait d’investir dans la RSE est fortement valorisé par les marchés. Ils en déduisent que le PDG est à la fois capable de créer de la valeur pour les actionnaires et d’agir de manière responsable. Un PDG qui a de bons résultats financiers et qui investit beaucoup dans la RSE a deux fois moins de chances (53 %) de perdre son poste qu’un PDG qui a de bons résultats financiers mais qui investit peu dans la RSE.

Il vous reste 38.37% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.