« Open space » : la première fois que « Le Monde » l’a écrit

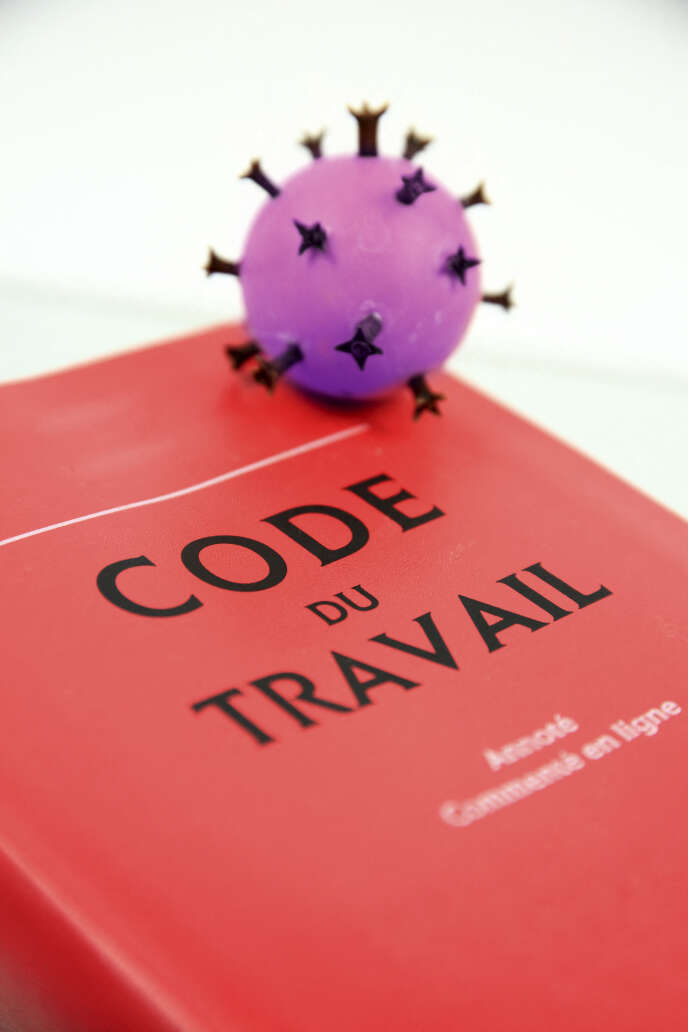

C’est l’une des rares critiques qu’on ne lui avait pas encore faite. Parce qu’il suppose la présence dans une pièce sans cloison de plusieurs dizaines de salariés, l’open space pourrait favoriser la propagation du Covid-19. De quoi redouter le déconfinement des salariés du tertiaire, majoritairement installés dans ce genre d’espace. Et, espèrent ses détracteurs, donner un coup d’arrêt à ce type d’organisation du travail.

Lorsqu’il fait son apparition dans Le Monde, le 8 mai 1971, l’open space porte aussi le joli nom de « bureau paysage ». « Mot devenu magique pour des milliers de citadins privés d’arbres et de pelouses et qui, accolé à n’importe quel autre, évoque espace, verdure et liberté », s’amuse Michèle Champenois, pas dupe : « Bureau paysage (…) Un mot dont la poésie cache une technicité un peu terne puisqu’il désigne tout simplement des bureaux non cloisonnés. Les Allemands qui ont inventé, dit-on, ce mode d’organisation, l’appellent “Grossroundbüro”, les Anglais et les Américains, qui l’utilisent beaucoup, “landscape” ou “openspace”. »

La journaliste met déjà en garde : « Que cherchent les chefs d’entreprise qui s’intéressent au bureau paysage ? Pas à gagner de la place en supprimant les couloirs inutiles, les coins perdus et les pièces mal commodes, car ils seraient déçus. Un bureau paysage bien conçu, affirment les spécialistes, ne doit pas être “plein comme un œuf”. Au contraire. La distance remplace les cloisons, et l’on se sépare de son voisin en s’en éloignant. Pas à économiser de l’argent, car celui qu’on gagne en se passant de murs et de portes doit être consacré à d’autres dépenses : climatisation et insonorisation sont indispensables. »

Il n’empêche : « L’aménagement des bureaux non cloisonnés est meilleur marché, assurent pourtant les installateurs, que celui des “cellules” classiques à confort égal. Simplement, en choisissant d’installer une centaine de personnes sur plus de mille mètres carrés, on doit prendre certaines précautions pour que la “vie communautaire” ne devienne pas l’enfer des “pools” de dactylos », prévient la journaliste.

Lieu d’enfermement

Après cet article précurseur, l’open space va disparaître des colonnes du Monde jusque dans les années 1990 : c’est seulement à ce moment-là qu’il commence vraiment à faire partie du paysage des salariés français. Le quartier de la Défense en est le symbole. Au retour de sa visite chez IBM, installé dans la tour Descartes, Philippe Godard constate le 24 octobre 1991 : « Plus répandu dans les entreprises anglo-saxonnes et nippones (y compris celles installées en France), l’open space rencontre de nombreux détracteurs… principalement chez les salariés qui acceptent mal de “devoir voir tout en étant vu”. Le débat est loin d’être clos. »

Il vous reste 56.4% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.