Dominique Méda, sociologue : « Il est essentiel d’anticiper et d’accompagner les transformations des modes de production de la transition écologique »

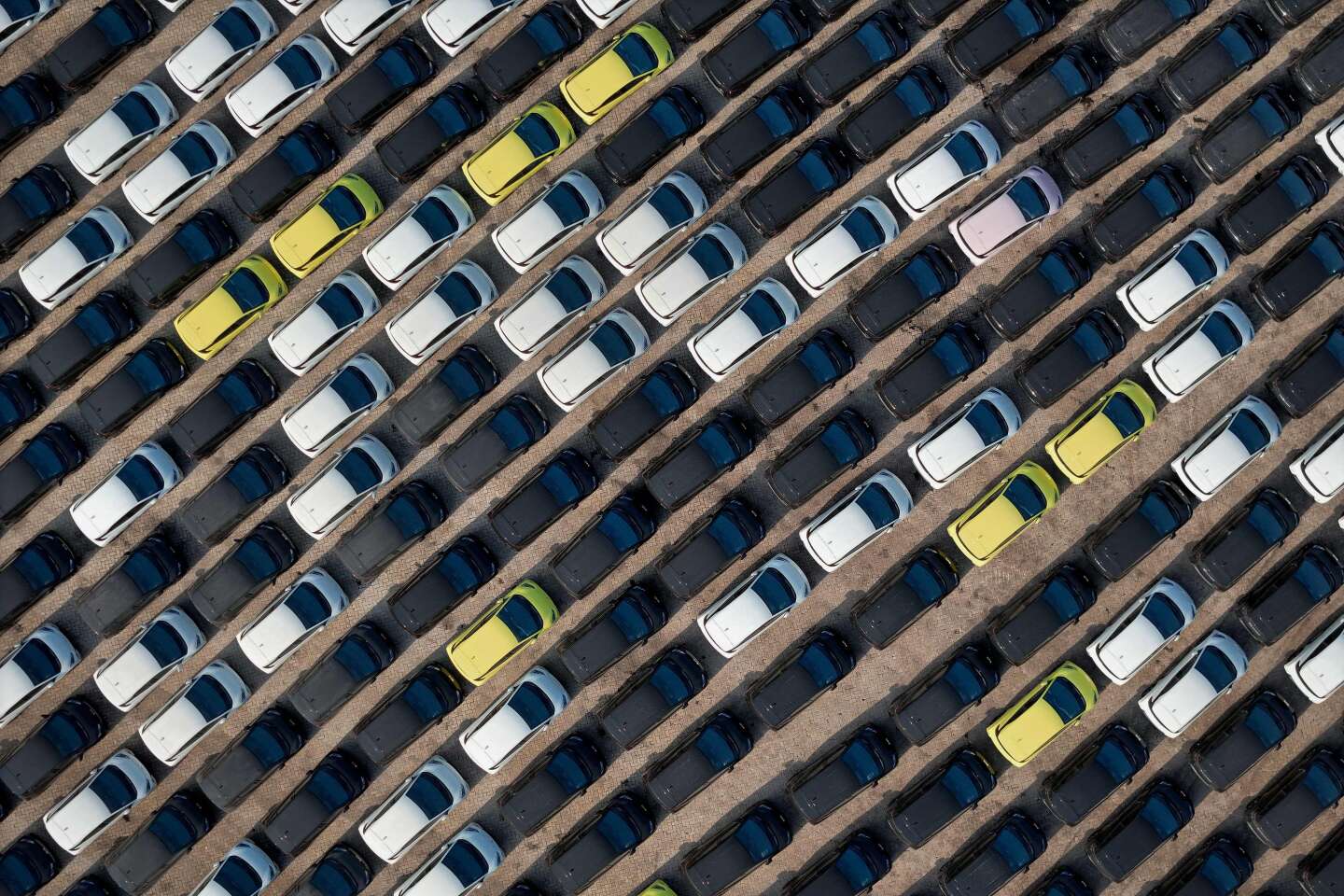

Les mouvements de colère contre les mesures environnementales, largement soutenus par des partis politiques qui aiment répéter que la France ne représenterait que 1 % des émissions de gaz à effet de serre mondiales, se multiplient et touchent désormais des catégories professionnelles et sociales de plus en plus nombreuses. Le risque est grand de voir le Pacte vert européen, qui n’était pourtant pas parfait et méritait d’être complété, largement détricoté à la suite des élections de juin alors que les nouvelles du front climatique sont de plus en plus alarmantes. Cette remise en cause, qu’elle prenne ou non des formes protestataires, est très souvent liée à la question de l’emploi et aux craintes légitimes que suscitent les transformations des modes de production exigées par la lutte contre le changement climatique et en faveur de la santé des populations.

C’est la raison pour laquelle il est essentiel d’anticiper et d’accompagner ces transformations. La notion de transition « juste » sert précisément à souligner que celles-ci ne doivent pas se faire au détriment de ceux qui travaillent dans les secteurs appelés à être restructurés, mais que le processus doit être piloté de manière à amortir ou à éviter les chocs, ce qui suppose une vision à long terme, des institutions spécifiques et des moyens.

Nous n’avons pas su, dans les années 1970 et 1980, accompagner sérieusement les restructurations du textile et de la sidérurgie, pas plus que celles des décennies suivantes. Une étude du Centre d’études prospectives et d’informations internationales d’Axelle Arquié et Thomas Grjebine, parue en mars, rappelle fort utilement qu’entre 1997 et 2019, celles-ci s’étaient traduites par « un fort coût individuel en termes d’emploi et de salaire » et que les plans sociaux mis en œuvre n’avaient notamment pas permis une réallocation de main-d’œuvre bénéfique à l’économie locale. Et ce, « contrairement à l’hypothèse de la destruction créatrice » pourtant chère à beaucoup de nos économistes.

Pourquoi les travailleurs des secteurs et entreprises menacés de restructuration ne résisteraient-ils pas de toutes leurs forces à un processus qui risque de leur faire perdre leur emploi et d’aggraver leurs conditions de vie ?

Dépendance ou relocalisation

Mais les choses sont peut-être en train de changer. S’il ne s’était pratiquement rien passé en la matière depuis le plan de programmation des emplois et des compétences rendu au gouvernement par [l’ancienne présidente du Medef] Laurence Parisot en 2019, le secrétariat général à la planification écologique a publié en février une estimation du nombre d’emplois susceptibles d’être supprimés et créés par la transition écologique et a lancé des COP régionales destinées à préciser et à enrichir celle-ci (« Stratégie emplois et compétences pour la planification écologique »). Cette importante avancée devra être prolongée par une cartographie précise des compétences actuellement mobilisées et de celles à développer, mais aussi par des décisions claires concernant les productions que nous souhaitons conserver ou relocaliser.

Il vous reste 49.13% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.