La féminisation des noms de métiers

Comment analysez-vous le déménagement et l’envie de départ, des jeunes cadres parisiens pour les métropoles régionales ?

Nous sommes entrés dans une société de mobilité au fil de chaque journée, de l’année, de la vie. Quand on fait des études supérieures, il est bon de passer par Paris. Si possible d’y dédier un emploi en début de carrière. Puis vers 30 ans, ces jeunes cadres diplômés fondent une famille et pour eux partir de Paris devient alors attractif. Hier ils seraient allés dans les banlieues chics, aujourd’hui, plus souvent, ils vont vers les capitales régionales. Au fond, les Français nourrissent toujours le même désir de la « maison avec jardin ».

Chaque génération porte un projet d’élévation sociale. Les paysans ou les migrants qui parvenaient en ville devenaient ouvriers. Puis dans les années 1970-1990, leurs enfants ont fini un mouvement d’installation dans les zones périurbaines pour s’offrir le pavillon de leur rêve. C’est cette bande de la population qui compose le gros du mouvement des « gilets jaunes ». Car leur projet de vie est devenu passé avec la nouvelle puissance des métropoles et la pression écologique.

Pour le jeune cadre parisien, l’action de mobilité sociale se situe plutôt vers les grandes métropoles régionales : Lyon, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Montpellier. Ces jeunes, citadins et très diplômés désirent vivre dans ces grandes villes, ils veulent une qualité de vie, une vie culturelle, être proche de la mer tout en étant dans une ville créative et dynamique. En fait, ils ont le rêve de « vivre au pays des vacances ».

La ville parfaite pour eux c’est le « Club Med » allié à la culture urbaine du baron Haussmann. Cette population, protégée par ses diplômes, a l’embarras du choix. Les entreprises, quant à elles, comprennent ces logiques des territoires jaillissants et préfèrent de s’implanter là où vont ces nouvelles compétences. Le monde numérique défend ces évolutions, à terme beaucoup de ces cadres travailleront sans doute en plusieurs lieux, au siège à Paris, dans des bureaux près de chez eux et à leur domicile. Le travail va être multilocalisé.

Paris est-elle en train de devenir insupportable, même pour cette population favorisée et protégée par ses diplômes ?

Paris symbolise, comme New York, une ville de célibataires où se nouent les rencontres. C’est la ville d’une jeunesse connectée, urbaine, diplômée et anglophone. D’ailleurs les start up ne veulent pas aller à la Défense, elles préfèrent payer des fortunes pour être au cœur de Paris.

72 % des Parisiens évoquent de quitter Paris, mais malgré ces sondages Paris reste la ville séduisante qui deviendra le New York de l’Europe dans une région de 11 millions d’habitants. Elle concentre 80 000 chercheurs et une force créatrice considérable.

Il faut aussi concevoir que si la révolution numérique a tendu sa toile universellement, elle a d’abord précipité la création de richesse dans les grandes métropoles où la créativité est plus forte, la recherche plus dense, les contacts plus rapides. Aussi Paris a vu les prix de ses loyers éclater et la surface des logements se diminuer, la ville a perdu 60 000 habitants en cinq ans. La machine créatrice parisienne est à son sommet, mais y résider devient plus difficile.

Comment les villes françaises tirent leur épingle du jeu dans cette nouvelle dynamique ?

Les vraies métropoles s’améliorent. Lyon, Toulouse, Nantes, Rennes, Aix-Marseille, Montpellier… et depuis 2008 elles ont créé de l’emploi malgré la crise. Dans les années 1980 on exprimait de « développement post-touristique » pour les villes dans des régions touristiques, Grenoble puis Sofia Antipolis, puis Montpellier…

La façade atlantique faisait figure de belle endormie. Puis elle s’est provoquée et elle progresse aussitôt très vite. Après Nantes, Bordeaux est parvenu à accélérer sa mutation. La ville a « explosé » d’un coup, ce qui a exploré des écarts avec les villes alentour.

La métropole de Lyon compte deux millions d’habitants. C‘est une sorte de Milan du Sud, tout y est, universités, entreprises, à moins de deux heures de Paris, du ski et de la mer. C’est également une ville très endogame. La grande majorité des Lyonnais sont nés à Lyon. Pour captiver les jeunes cadres diplômés il a fallu insérer le désir et développer la vitalité culturelle. Il ne manquait que l’art de vivre, ce que le classement à l’Unesco lui a donné en 1998.

Et puis il y a Aix-Marseille. Cette métropole maritime pèse presque autant que Lyon mais son organisation politique l’a longtemps freinée. Quand le Nord s’est effondré après la fin des mines, Lille s’est peu à peu rétablie en prenant les énergies des villes qui l’entouraient, comme Béthune, Dunkerque. C’est une ville qui est en train de surmonter le deuil industriel. Lille est une métropole émergente dans une région qui aime la culture industrielle. Elle est au cœur de l’Europe mais le Brexit peut modifier son destin.

L’Est est aussi en pénitence car en deuil industriel et en manque de métropole. Mais elle a des voisins puissants. Et puis il y a des villes plus petites comme Rouen, Caen ou Orléans, on peut s’y établir et continuer d’aller œuvrer à Paris, qui n’est plus qu’à une heure de TGV. C’est aussi ce modèle qui se développera.

Comment expliquez-vous l’ascension en puissance d’une ville comme Nantes ?

Nantes a connu une crise importante avec la clôture des chantiers navals et l’effondrement de l’industrie portuaire. Mais elle incarne une ville qui a réussi à se réinventer. Jean-Marc Ayrault [maire de 1989 à 2012] a su s’entourer d’hypercompétences, particulièrement de Laurent Thery (urbaniste) ou de Jean Blaise (directeur artistique)… Ensemble, ils ont repensé la ville autour de la culture, devenue cœur du lien social. C’est un cercle vertueux, ville pauvre, Nantes a attiré les investissements grâce à l’énergie culturelle.

Depuis son arrivée en juillet 2017 Alexandre Bompard en juillet 2017 poursuit le réaménagement du groupe et la restructuration des grandes surfaces.

Ce sont les premières conséquences économiques visibles de la manœuvre du nouveau PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, arrivé en juillet 2017 pour relancer un poids lourd de l’attribution en perte de vitesse. Carrefour a enseigné, jeudi 28 février, avoir délibéré un résultat net de 802 millions d’euros en 2018, en hausse de 3,75 % sur un an, accompagné d’une croissance du chiffre d’affaires qui s’est accélérée sur le deuxième semestre pour finir sur une progression de 1,4 %. En France, le distributeur peine encore à sortir la tête de l’eau, avec un chiffre d’affaires de + 0,3 % à périmètre comparable, après + 0,8 % en 2017.

Des conséquences que le groupe juge encourageants et solides. La stratégie semble avoir arrêté l’hémorragie, comme le montre l’inversion de tendance du résultat opérationnel courant. Après une chute de 17,2 % en 2017, ce dénonciateur traduisant les gains que l’entreprise génère grâce à son production courante progresse de 4,6 % à taux de change constant.

Depuis le 23 janvier 2018, le répartiteur a mis en place un vaste plan de changement, Carrefour 2022, pour s’aménager à affronter les futurs enjeux de consommation. Un coup d’accélérateur a été mis sur le digital pour rejoindre le retard par rapport aux concurrents, en vue de réaliser 5 milliards d’euros dans l’e-commerce alimentaire d’ici à 2022. En 2018, cette activité a généré 1,2 milliard d’euros, notamment grâce à une nouvelle plate-forme de préparation de commandes industrialisée, et à la généralisation du modèle de « drives », ces points de retrait des courses ordonnées en ligne. Carrefour prédit d’avancer sa stratégie de développement sur les magasins de proximité et drives, très rentables, avec 3 000 ouvertures à horizon 2022.

Restructuration des hypermarchés

Carrefour s’est aussi employé à se distinguer de la concurrence en changeant son image de répartiteur impliqué dans la guerre des prix, en celle d’un commerçant recentré sur l’alimentaire et engagé sur des valeurs sociétales. Mettant en avant ses initiatives sur les emballages plastiques, le bien-être animal, ou sa volonté de démocratiser le bio, dans lequel il vise des ventes de 5 milliards d’euros d’ici à 2022. En 2018, ce segment a généré 1,8 milliard d’euros de recettes, contre 1,3 milliard en 2017.

Mais pour réaliser tous ces transformations, Carrefour a dû faire à des économies, tant sur la rationalisation des sièges qui se sont accompagnés de 2 400 départs volontaires en France, 1 000 en Argentine et 1 000 en cours en Belgique, que sur une restructuration du parc des magasins non rentables. 273 magasins de l’ancien réseau de hard discount Dia ont été fermés, vendus ou modifiés en drives piétons. Un plan de 2 milliards d’euros d’économies d’ici à 2020 avait été annoncé. 1,05 milliard ayant déjà été réalisés, Carrefour a déterminé de porter l’enveloppe globale à 2,8 milliards d’ici à 2020.

Ascoval, Ford, ArjoWiggins… Le gouvernement est chargé d’arranger de peu de marges de manœuvres face aux clôtures de ces usines.

Pour le ministre de l’économie, c’est une faible consolation. Dans une période où les mauvaises nouvelles sur l’industrie française tombent comme à Gravelotte, le tribunal de grande instance de Strasbourg a accordé, mercredi 27 février, un mois de plus à Ascoval pour trouver un repreneur. C’est ce que convoitait l’Etat. L’aciérie de Saint-Saulve (Nord) et ses 280 travailleurs ont été abandonnés par Altifort, incapable d’assembler les fonds fondamentaux au rachat.

Pour le reste, Bercy conteste toujours des vents contraires. Une journée « ville morte » est aménagée jeudi, notamment à Bessé-sur-Braye (Sarthe), en appui du papetier ArjoWiggins, mis en liquidation en janvier. Lundi, le gouvernement a dû prendre acte de la fermeture de l’usine Ford Aquitaine industries, située à Blanquefort (Gironde), qui fabrique des boîtes de vitesses automatiques. Le fondateur américain a en effet rejeté l’offre de reprise du belge Punch Powerglide, et le deuxième projet de plan de sauvegarde de l’emploi de Ford doit être observé par l’Etat avant le 4 mars.

« L’attitude de Ford est indigne d’un grand groupe industriel », a explosé Bruno Le Maire, lundi. Malgré cela, le gouvernement apparaît démuni devant ces fermetures en rafale. Philippe Poutou, ancien candidat du Nouveau Parti anticapitaliste à l’élection présidentielle et secrétaire de la CGT de l’usine de Blanquefort, dénonce un Etat « en mal d’imagination ou sans volonté réelle de se confronter à la multinationale Ford ou sans moyen réel ». Citant Ford et Ascoval, Génération. s, le mouvement de Benoît Hamon, regrette que « deux nouveaux fleurons industriels [soient] alarmés par une impuissance publique aussi consternante que coupable ».

« L’Etat peut faire pression »

Faible, Bercy ? « La marge de manœuvre est importante. On peut faire beaucoup de choses », se défend-on dans le milieu de M. Le Maire. « Depuis deux ans, sur quatre emplois tourmentés dans l’industrie, nous en avons sauvé trois !, déclarait le ministre aux Echos, mercredi. Nous l’avons fait pour William Saurin, où 1 500 emplois étaient en jeu, pour GM & S dans la Creuse, avec 120 emplois sauvés, pour AR Industries à Châteauroux, avec 350 emplois sauvegardés, et Doux, avec 900 emplois. Je poursuivrai donc à m’engager et à me battre pour chaque emploi industriel menacé. »

Le député, Benoit Simian, met le point sur l’« échec de la puissance publique » à Blanquefort, compte tenu des 125 millions d’euros dirigés depuis vingt ans sur le site.

Benoit Simian est député de Gironde. L’entreprise Ford Blanquefort, qui est effarée de fermeture, se place dans sa circonscription. L’élu La République en marche demande à l’Etat de conduire la réindustrialisation du site sur lequel sont maintenant fabriquées des boîtes de vitesses automatiques.

Pour Ford, vous avez repassé « un échec de la puissance publique ». Pourquoi ?

Compte tenu de l’argent public qui a été administré ces vingt dernières années sur ce site, 125 millions d’euros, c’est en effet une déception de la puissance publique. Il n’en reste pas moins que Bruno Le Maire a fait témoignage de volontarisme en allant quérir des investisseurs. Même si cela s’est soldé par un échec puisque Ford a refusé de vendre au repreneur belge. L’Etat est actionnaire de constructeurs français, comme Renault et PSA. Ces entreprises passent plutôt leurs commandes dans l’est de la France. Mais il ne s’agit pas, pour nous, de déshabiller l’est du pays pour habiller l’ouest… L’Etat a un rôle de stratège, mais je ne connais aucune nouveauté qui soit partie de Paris. Il dépend aux territoires de se mettre autour d’une table pour exécuter à la réindustrialisation du site. On ne règle pas tout depuis Paris. Il faut faire confiance aux acteurs de terrain. Ne négligez pas que je suis un député girondin.

Qu’attendez-vous de Bercy sur ce dossier ?

Qu’il assiste cette réindustrialisation. Cela compromet un accord par les services de l’Etat, lequel doit assister toute la partie administrative. Par ailleurs, une carte nationale de réindustrialisation a été dernièrement exposée par l’Etat. Dans ce cadre, notre site devrait profiter d’aides massives. Des discussions ont par exemple été annoncées avec Hydrogène de France. Bercy doit assister ce type d’industriel à investir, particulièrement pour se financer via la BPI, par exemple. Il faut miser sur les techniques de demain, arranger l’avenir.

L’Etat peut-il faire pression sur Ford ?

On voit où on en est. Ford est une grande multinationale mondiale. Il faut tout faire pour que cette entreprise ne parte pas sur la pointe des pieds. Il faut être exceptionnellement attentif, car Ford est actionnaire et client d’une autre entreprise locale, Getrag, qui édifie des boîtes manuelles et emploie 1 300 personnes. Donc je veux bien que l’on poursuit à taper sur Ford, mais il faut aussi tenir compte des réalités. Ford doit rester ce client qu’il est déjà et poursuivre à jouer un rôle majeur en Nouvelle-Aquitaine.

Emilie Abel a répliqué, comme une centaine d’autres anciens Parisiens, à un message laissé sur le groupe Facebook Les Nantisiens, qui compte environ 2 000 membres et qui a été conçu pour les Parisiens récemment installés à Nantes. Sur ce groupe fermé, ils partagent leurs bons plans – garde d’enfants, offres d’emploi, appartements… –, dans la capitale régionale des Pays de la Loire.

Comme à Bordeaux, l’abondance de « jeunes cadres parisiens » à Nantes est une tendance de fond depuis plusieurs années. En quête d’une « qualité de vie » qu’ils disent ne plus voir en région parisienne, ces trentenaires accourent dans ces grandes métropoles « dynamiques » qui leur offrent des emplois qualifiés et des mètres carrés meilleur marché que dans la capitale. « Nantes, c’est le nouveau Montreuil », récapitule Elie Guéraut, sociologue et maître de conférences à l’université Paris-I.

Dans une enquête diffusée en septembre 2018, le site de recrutement Cadremploi révélait que plus de huit cadres franciliens sur dix envisageaient de quitter la région parisienne pour s’installer ailleurs en France. Depuis plusieurs années, les démographes de l’Insee pointent la réduction des habitants de la capitale, qui perd environ 12 000 personnes par an. A Paris intra-muros, 3 000 élèves en moins sont marqués chaque année depuis trois ans dans les écoles primaires.

« “La belle endormie”, s’est réveillée »

Mais si Paris perd des habitants, elle « concentre continuellement le plus d’emplois de cadres en volume et le plus de formations de l’enseignement supérieur », rappelle Elie Guéraut. Autre spécificité, la capitale compte, parmi ces cadres et professions intellectuelles supérieures, 70 % de titulaires d’un diplôme bac + 5.

« Paris reste une ville très attractive pour les 15-30 ans, ajoute le sociologue. C’est la ville des études supérieures et des débuts de carrière. Le moment où le solde migratoire s’inverse arrive uniquement après trente ans, lorsque les questions d’achat de logement se posent ou lors de l’arrivée du premier enfant. »

En parallèle de ce fait, d’autres villes ont une croissance démographique particulièrement dynamique – Bordeaux, Toulouse, Lyon ou Rennes. L’aire urbaine de Nantes gagne environ 13 400 habitants chaque année depuis 2011, 9 000 pour Nantes métropole (vingt-quatre communes sur la centaine de l’aire urbaine).

Pour Johanna Rolland, maire (PS) de la métropole, cette attirance repose sur deux raisons principales : « Nantes est une ville facile et à taille humaine. Elle conjugue la qualité de vie et le dynamisme de l’emploi. “La belle endormie”, comme on l’appelait dans les années 1990, s’est éveillée et s’inscrit dans les transitions écologique, démographique et numérique. »

Emilie Abel dirigeait l’incubateur de HEC et la Majeure Entrepreneurs de la grande école de Jouy-en-Josas. Diplômée de Sciences Po Grenoble, elle admet volontiers avoir quitté une situation professionnelle « épanouissante » et « bien payée ».

Ecosystème numérique et immobilier accessible

Mais l’arrivée du premier enfant enchaine la réflexion dans son couple. La nounou qui arrive à 9 heures et repart à 19 heures, le temps perdu dans les embouteillages, l’appartement qui devient brusquement plus étroit.

Partir ou rester ? La naissance de leur deuxième enfant, en 2017, accélère l’issue. « Timothée est né avec un asthme sévère, il a eu une bronchiolite à l’âge de trois semaines et a enchaîné les traitements lourds », déclare la jeune trentenaire. Ce bébé fragile vient secouer la vie du couple qui commence à examiner plus sérieusement les portes de sortie.

« Nous avons pris une carte de France et nous avons comparé les différentes villes », poursuit Emilie. Celles où il fait « bon vivre », selon l’expression médiatique consacrée, celles qui rapprochent des ancrages familiaux, celles qui sont « dynamiques » en termes d’emploi, celles où l’immobilier est abordable.

Dans ce palmarès personnel, Bordeaux et Nantes réussissent les faveurs de ce jeune couple. Avec ses diplômes et son expérience, Emilie trouve du travail dans l’écosystème numérique nantais, auprès de l’entrepreneur californien Rob Spiro, ancien de Google, qui a lancé un accélérateur de start-up, sur cette île de Nantes, emblème de la renaissance d’une ville qui a perdu ses industries portuaires au début des années 1980.

Selon Pierre Lamblin, directeur d’études à l’Agence pour l’emploi des cadres (APEC), cette trajectoire est de plus en plus commune. « Ce qui compte pour les jeunes cadres qui débutent leur carrière, c’est la rémunération, l’intérêt des missions, la perspective d’évolution. Après quelques années, ce sont les conditions de travail et le sens des missions qui deviennent des valeurs cardinales », explique-t-il.

Envie de « prendre du temps »

Comme toutes les capitales, Paris s’embourgeoise. Le prix de l’immobilier flambe, pendant que le sentiment de déchéance de la classe moyenne supérieure et des cadres grandit. Ce sentiment, forcément subjectif, « dépend de qui l’on fréquente et de l’effet de comparaison sociale », selon Elie Guéraut.

Dans le jardin des plantes de Nantes, nous recouvrons Louis, un œil sur son fils, un autre sur Blanqui, son golden retriever blanc. Louis, s’interroge : combien de temps « l’inhumanité des villes » peut-elle durer ? « Paris est devenue la capitale de l’invivable, résume ce graphiste de 33 ans. En venant à Nantes, j’ai voulu échapper au jeu des contraintes : acheter un appartement pour ne pas perdre chaque mois un loyer délirant, courir après un salaire toujours plus haut pour pouvoir consommer ce que la ville a à offrir, payer une salle de sport pour décompresser des trop longues journées et des transports bondés. Si on veut de jouer le jeu, la somme de contraintes devient rapidement difficile à maîtriser. »

Louis a gardé son emploi à Paris pendant un an, en faisant des allers-retours en TGV une fois par semaine. Puis il a démissionné. Il prend désormais le temps de réfléchir à une reconversion dans l’édition. Peut-être loin de Nantes ou loin d’une ville. Plusieurs anciens Parisiens partagent cette envie de « prendre du temps » après des années de course de fond professionnelle. Le rapport au travail change. « Je suis comme désintoxiqué d’une certaine façon de travailler », ajoute Louis.

L’objectif de ces nouveaux arrivants est complexe à mesurer. Jade Letenneur, consultante en « relocation et mobilité » à Nantes, remarque que « l’arrivée des cadres parisiens, qui sont les trois quarts de mes clients, a totalement chamboulé le marché de l’immobilier nantais, que ce soit à la location ou à l’achat ». En un an, les prix de l’immobilier ont grimpé de 5,3 %, selon le site Ouestfrance-Immo du journal Ouest-France, de 19,2 % en dix ans.

En fuyant Paris, « son ciel gris et ses matins moroses », comme le chante Camille, les jeunes cadres parisiens seront-ils aussi tenus coupables de phénomènes de gentrification dans certains quartiers de Nantes ? « Peut-être sommes-nous en train de détruire ce que nous étions venus chercher », lance Louis avant de nous laisser.

Selon une étude de l’Atelier parisien d’urbanisme (janvier 2019), parmi les familles qui ont abandonné la capitale la moitié réside encore dans la métropole et s’est établi dans les communes limitrophes (Boulogne-Billancourt, Montreuil, Levallois-Perret, etc.), plus d’un tiers est parti pour la province, 15 % se sont installés en Ile-de-France en dehors de la deuxième couronne.

Les jeunes de 25 à 29 ans partent plus généralement de Paris avant la naissance du premier enfant.

Selon une étude de l’agence d’urbanisme de la région Nantaise (janvier 2019), Nantes comptait 961 521 habitants en 2016 ; la ville a encaissé en moyenne 13 394 habitants par an au cours des cinq dernières années. Porté particulièrement par un apport migratoire, le dynamisme traduit une forte attractivité économique et universitaire du territoire.

Le taux d’inactivité à Nantes est de 7,1 % de la population active (contre 8,9 % en France), une tendance à la diminution depuis 2015.

Un indice récent de la Banque mondiale équilibre l’évolution du cadre juridique protégeant l’implication économique des femmes depuis une décennie dans 187 pays.

Un score de 100 sur 100. La France peut se glorifier d’avoir réussi la note maximale dans un indice récent de la Banque mondiale, publié mercredi 27 février et qualifié « Les femmes, l’entreprise et le droit : une décennie de réformes ». Celui-ci mesure, dans 187 pays, l’évolution du cadre juridique prometteur l’émancipation économique des femmes.

Cinq autres Etats dans le monde obtiennent ce résultat : la Belgique, le Danemark, la Lituanie, le Luxembourg et la Suède. Selon la banque, tous ces pays accordent désormais aux femmes les mêmes droits qu’aux hommes dans un certain nombre de domaines, renforçant leur capacité à trouver un emploi, créer une entreprise ou prendre les meilleures conclusions économiques pour elles et leurs proches. Il y a dix ans, aucun peuple ne pouvait se prévaloir d’un tel bilan.

Du chemin a donc été traversé en une décennie : les discours pour l’égalité dans le monde du travail sont devenus plus audibles tout autour du globe, et des progrès tangibles ont été enregistrés. Donc, note la Banque mondiale, 131 pays ont choisi 274 réformes réformant l’inclusion économique des femmes. Parmi eux, 35 – dont l’Argentine, la Chine, le Vietnam, la Norvège – ont emmené des réglementations juridiques pour lutter contre le harcèlement sexuel au travail. Et 13 ont décrété des lois exigeant l’égalité salariale pour des emplois de même valeur.

« Obstacles juridiques »

Malgré ces avancées, la similitude en droit est loin d’être obtenue partout. Sur les dix dernières années, 56 pays couvrant toutes les régions du monde et tous les niveaux de revenus n’ont entrepris aucune réforme pour améliorer la concordance des chances pour les femmes. « Les progrès sont là, mais ils sont encore trop lents, a expliqué Kristalina Georgieva, présidente par intérim de la Banque mondiale, dans un opinion, car 2,7 milliards de femmes se heurtent toujours à des obstacles juridiques qui localisent leurs options par rapport aux hommes. »

Pour placer son indice, l’institution a examiné les grandes étapes de la vie professionnelle d’une femme, du premier emploi à la retraite, et les protections juridiques associées à chacune de ces phases. Elle a noté chaque pays sur 100 à partir de huit critères d’évaluation. La quarantaine de pays affichant les meilleures performances (au-delà de 90 sur 100) sont généralement des économies à hauts revenus, existant à l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et à l’Union européenne.

En 2015, uniquement 8 % des filles d’agricultrices fermières entraînent la même profession que leur mère ; 11 % sont cadres ou dépendent aux professions intellectuelles supérieures. Deux chiffres qui illustrent, d’une part, la mobilité féminine, d’une génération sur l’autre, dans les catégories socioprofessionnelles (CSP) – 92 % des filles d’agricultrices font autre chose – et, d’autre part, le progrès de leur position sociale.

Une meilleure situation sociale de la fille par rapport à celle de la mère, c’est ce que l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), qui accomplis cette étude à partir de la nomenclature socioprofessionnelle (les fameuses CSP), qualifie de « mobilité verticale ascendante » – l’évolution des femmes peut également être descendante, et « non verticale » (cette dernière catégorie regroupe les évolutions non comparables, par exemple une fille de commerçante, statut non salarié, devenant ouvrière qualifiée). Une immobilité correspond au fait pour une fille d’artisan de devenir artisan elle-même.

En utilisant cette classification, l’Insee expose, dans son état des lieux établi sur quarante ans, publié mercredi 27 février, que cette disposition, aussi positive soit-elle, est à minimiser.

Ascension sociale des femmes par rapport à leur mère

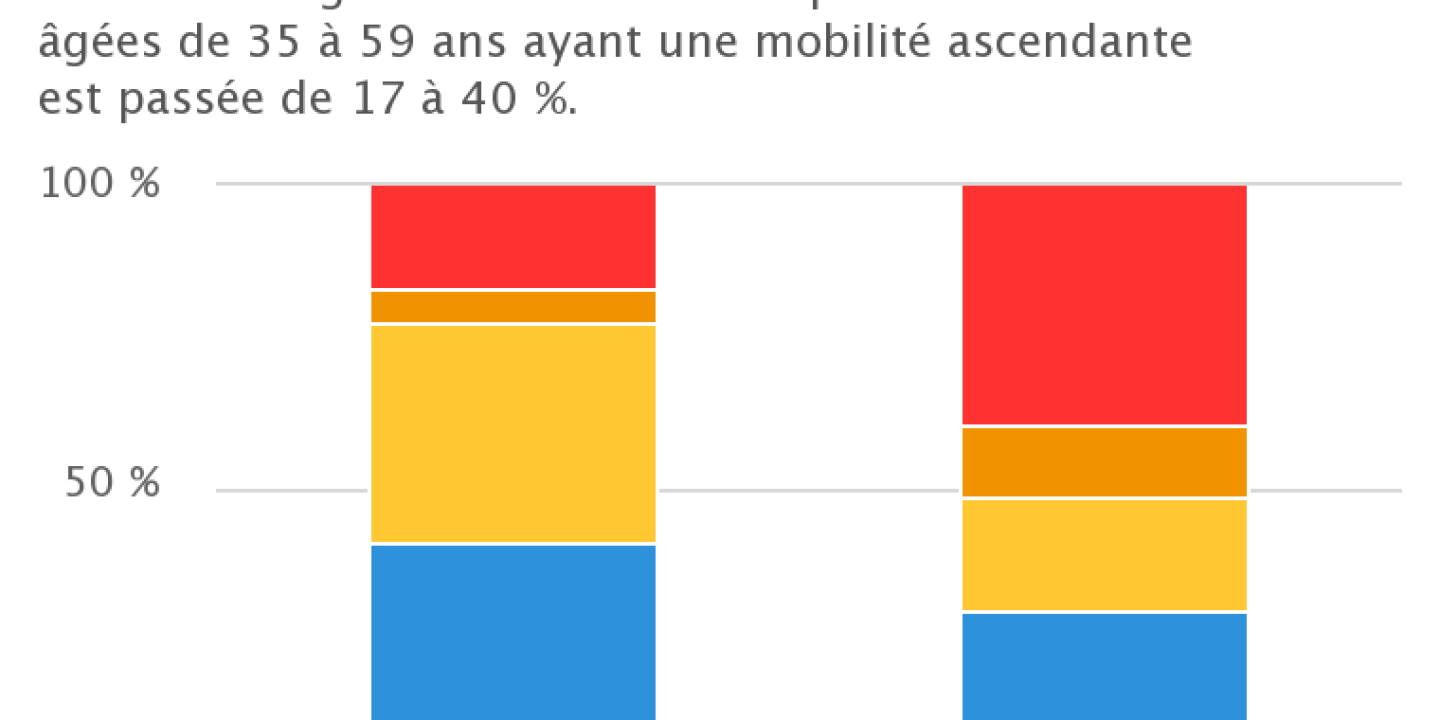

Selon cette étude de l’Insee, 71 % des femmes âgées de 35 à 59 ans relèvent d’une catégorie socioprofessionnelle distincte de celle de leur mère. Notons par ailleurs que cette mobilité les conduit de plus en plus vers une meilleure position sociale. C’est le cas pour 40 % des femmes. Cette part est en constante accroissement depuis quarante ans.

« Une partie de la mobilité sociale des femmes par rapport à leur mère est immédiatement liée à l’évolution intergénérationnelle de leurs professions », déclare l’Insee. Concrètement, on retrouve des grandes transformations de société : l’exode rural, le déclin de l’emploi industriel, la hausse des services…

Une moindre ascension des femmes par rapport à leur père

Cette mobilité accrue des femmes dans la société est une bonne nouvelle pour l’égalité femmes-hommes… si l’on néglige que la tendance est moins bonne quand on prend le père comme référent. Entre 1977 et 2015, uniquement 22 % des femmes ont profité d’une ascension sociale par rapport au statut de leur père. Et les parcours diminuants ont, quant à eux, augmenté de 7,5 points dans le même laps de temps.

La part des filles faisant mieux que leur père a augmenté, elle, de 9,1 points. Un chiffre à mettre en rapport avec la même transformation chez le duo mère-fille, pour laquelle il y a une amélioration de 23 points, comme on l’a vu plus haut. Cette tendance se développe en grande partie par le niveau socioprofessionnel des mères, clairement inférieur à celui des pères. En clair, on part de plus bas.

A l’occasion des trente ans du « Le Renouveau du service public », Yvon Robert, l’un de ses reporters, et le sociologue Philippe Robert-Tanguy en font l’examen critique et lancent des pistes d’amélioration.

Le gouvernement a exposé les grandes lignes de son projet de loi de réforme de la fonction publique. Il se défie au cadre juridique par des comptes relatifs au fonctionnement des administrations et à la gestion des agents (mobilité, rétribution au mérite, embauche de contractuels, etc.).

Certainement, c’est une première étape qui fixe une orientation politique, mais pour porter ses fruits, le changement d’une organisation repose d’abord sur la méthode. En se concentrant sur le droit, la réforme risque de chuter dans les travers constatés ces dernières années et de poursuivre à affaiblir la régulation collective au sein des organisations publiques, laissant la place aux complications et à la crise.

Raideurs organisationnelles

Les prospects engagés avec les réformes précédentes, la Révision générale des politiques publiques (RGPP) en 2007, puis l’actualisation de l’action publique (MAP), en 2012, ont conforté la culture bureaucratique des institutions publiques. Plutôt que de rétablir les modes de pensée, elles ont souvent collaboré à ancrer des rigidités organisationnelles, une vision trop directive de la gestion s’accommodant avec le fonctionnement réglementaire du service public.

Ainsi, au lieu de s’atteler au changement du fonctionnement par la compréhension des relations professionnelles, afin de pointer plus de souplesse et de décloisonnement, ces démarches ont souvent comporté à reformaliser processus et procédures avec un regard directif. Par ailleurs, le nombre, le rythme des réformes et la pression sur les résultats ont conduit à confondre objectifs et modalités.

C’est ainsi que l’augmentation frappée sur le non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux dans le cadre de la RGPP a favoriser à réduire les effectifs sans reconsidérer les missions, les activités et le fonctionnement des administrations et, de fait, sans interroger la bonne allocation des ressources au regard des finalités de service public.

Les nouvelles méthodes de transformation, telles que le lean management [néotaylorisme] ou le design, ont apporté un nouveau souffle. Malgré cela, si elles ont permis de réunir plus fortement les agents pour définir des solutions organisationnelles, elles ont aussi été à l’origine de frustrations et n’ont pas continuellement apporté les résultats attendus. Certaines ont pu apparaître comme des simulacres de démarches participatives sans véritables marges de manœuvre, d’autres comme de la provocation créative sans qualification précise de l’incertitude organisationnelle, au risque de s’ouvrir sur des mesures de bon sens, mais peu actives.

Georges Lepré, qui vécut sommelier dans des restaurants prodigieux, avait inventé un jeu avec des confrères. Examiner le client, son allure, sa manière. Puis parier, avant qu’il n’ait ouvert la bouche, sur la bouteille qu’il allait commander. Bordeaux classé ? Grand cru de bourgogne ? Petit vin méconnu ? Fréquemment, ils voyaient juste. C’est d’abord cela, un sommelier. Mais c’est aussi bien d’autres choses à vaincre. L’art du vin bien sûr, l’art de parler avec le client, l’art du service, la maîtrise des verres et carafes. Ou encore suborner les vignerons aux bouteilles exceptionnels, envoler des pépites.

Central, voire inévitable :

Nous avons examiné sur un emploi en pleine changement. Le sommelier parle avec moins de mots techniques, se libère du carcan de son tablier noir avec grappe à la boutonnière. L’activité s’est mondialisée – des Français exercent ailleurs, des étrangers débarquent se former chez nous. Le sommelier est bien plus qu’avant une sommelière. La parité est aussitôt attestée à la sortie des écoles. Mais il parvient encore au client de demander à parler à un sommelier quand une jeune femme se présente. Pour Pascaline Lepeltier, la sommelière française la plus distinguée du moment, cette histoire est inimaginable à New York, où elle exerce.

Avec ce job, on démarre tôt : lycée hôtelier dès 14 ans, formation particulière ensuite, début au restaurant à 17 ans. Il y a aussi des reconversions sur le tard. Certains collaborent à des concours. Quelques-uns transforment des stars. Ou des figures, comme l’Anglais David Ridgway, qui veille sur les plus de 300 000 bouteilles du restaurant parisien de la Tour d’Argent, et que nous avons aperçu.

Si le sommelier est inévitable dans les restaurants gastronomiques, il est central, aussi, dans la vogue de la bistronomie. Dans les deux cas, il est un passionné. Nous avons donc sollicité à une trentaine d’entre eux de parler d’une bouteille coup de cœur. Que nous vous appelons à goûter dans leur restaurant ou à acquérir chez le vigneron.

Pas question d’administrer, rappelle le rapport, l’Académie se tranquillise d’être la gardienne du « bon usage ». « Nous voulions rouvrir ce dossier, pour montrer que l’Académie est sensible au fait que des femmes s’interrogent sur la définition de leur métier », montre l’écrivaine Dominique Bona, qui entreprend depuis longtemps pour cette avancée. Il ne s’agit pas de garantir toutes les nouveautés, ni de les freiner d’ailleurs, mais « d’étudier quelles évolutions pratiques il serait souhaitable de recommander » en débarrassant, parmi les usages, « ceux qui attestent une formation correcte et sont durablement établis ».

Pour autant, ses préconisations sont assez claires. Dans le domaine des métiers et des professions, d’abord, « il n’existe aucun obstacle de principe à la féminisation des noms ». La plupart des métiers manuels le sont déjà et depuis abondamment. Le rapport enregistre à ce fin que « la langue française a tendance à féminiser faiblement ou pas les noms de métiers (et de fonctions) placés au sommet de l’échelle sociale ». Cette résistance augmente à mesure que l’on s’élève dans la hiérarchie professionnelle.

Les mots finis par un « e » muet (« architecte ») ou un « o » (« impresario ») sont les plus faciles et, sauf quelques cas spécifiques (« médecin »), les noms masculins achevés par une consonne se féminisent facilement en ajoutant un « e ». Idem pour les noms en « eur », qui peuvent se féminiser grâce au « e » (« docteure »), sauf lorsqu’un verbe correspond au mot (« chercheur-euse »).

« Chef », « chèfe », « cheffesse », « cheftaine » ou « chève »

Restent les noms qui posent problème. A débuter par « chef », qui a donné lieu à l’ouvrage de formes féminines très diverses : « la chef », « chèfe », « cheffesse », « cheftaine » ou même « chève » (comme brève). Quoique n’appartenant pas de manière évidente au « bon usage », concluent les académiciens, c’est pourtant le mot « cheffe » qui le guide, car il est le plus employé.

Mais les mots sur lesquels les académiciens achoppent le plus et depuis longtemps sont ceux qui les intéressent de plus près : écrivain et auteur. Pour le premier, l’affaire est si délicate que le rapport expédie en deux lignes la forme « écrivaine » – laquelle se contente pourtant d’ajouter un « e » à un mot se terminant par une consonne, selon la règle recommandée plus haut. « Cette forme, lit-on, se répand dans l’usage sans pour autant s’imposer. »

En réalité, beaucoup d’académiciens poursuivent de trouver ce mot laid, ou dissonant. Ils entendent « vaine », là où ils ne remarquent pas du tout « vain » quand le mot est au masculin. Qu’importe ! Le 21 février, dans son discours de réception de Patrick Grainville à l’Académie Française, Dominique Bona n’a pas soupçonné à formuler le mot « écrivaine » en parlant de Marguerite Duras, juste pour le plaisir de le faire retentir sous la coupole…

L’auteure Dominique Bona, membre de la commission d’étude sur la féminisation des noms de métiers dont le rapport a été sélectionné, dans son habit d’académicienne à Paris, en octobre 2014.

L’auteure Dominique Bona, pilon de la commission d’étude sur la féminisation des noms de métiers dont le rapport a été choisi, dans son habit d’académicienne à Paris, en octobre 2014. KENZO TRIBOUILLARD / AFP

« Autrice »

En ce qui intéresse « auteur », faut-il simplement ajouter un « e » ou préférer « autrice », un peu plus élitiste ? Consulté sur cette forme en 2017, Alain Finkielkraut la jugeait « horrible ! » Autre solution : considérer, comme le conseille le rapport, que « la notion, qui enveloppe une grande part d’abstraction, peut justifier le maintien de la forme masculine, comme c’est le cas pour poète, voire pour médecin ». Le débat reste ouvert – et enrobé d’une certaine ambiguïté, puisqu’il semble attester que le concept demeure l’apanage du masculin.

Finalement, pour les fonctions, les Immortels rappellent que « contrairement au métier, une fonction est différente de son titulaire et indifférente à son sexe – elle est impersonnelle car elle ne renvoie pas à une identité étonnante, mais à un rôle social, temporaire et amissible, auquel tout individu peut, en droit, accéder (…). On n’est pas sa fonction, on l’occupe. » Idem pour les grades.

Toutefois, note le rapport, cet espacement ne constitue pas un obstacle à la féminisation, même s’il faut échapper de forcer des évolutions linguistiques. Par ailleurs, la dénomination des fonctions, titres et grades doit demeurer invariante dans les textes juridiques.

Pas de problème, donc, pour dire « inspectrice générale des finances », même si l’utilisation ne suit pas encore, mais « maître des requêtes » ne se féminise toujours pas et « conseillère maître », seulement à moitié. Le monde de l’armée, lui, a largement féminisé la plupart des grades. On peut dire « lieutenante-colonelle » ou « adjudante », mais le mot chef, constamment lui, continue de poser problème lorsqu’il est composé. On préférera « sergente-chef », exposent les académiciens, dans la mesure où le mot est pris comme adverbe.

Finalement, si la France avait de nouveau une femme à la tête de son gouvernement, elle s’appellerait sans doute « première ministre », et « présidente » si elle servait la plus haute fonction. Pour ce qui est de « chef d’Etat », en revanche, il est à cueillir que le féminin tarde encore à battre ce bastion de la virilité.