Percée historique du grand syndicat automobile américain UAW dans le sud des Etats-Unis

A six mois de l’élection présidentielle américaine, la victoire est majeure pour la gauche. Le syndicat automobile UAW (United Auto Workers) est parvenu pour la première fois à syndiquer l’usine d’un constructeur étranger dans un des Etats du sud des Etats-Unis. En effet, 2 628 salariés de Volkswagen, soit 73 % des votants, ont approuvé la syndication de leur usine de Chattanooga dans le Tennessee. Le vote, étalé sur trois jours, s’est achevé vendredi 19 avril. Il s’est déroulé à bulletin secret sous la supervision fédérale du National Labor Relation Board. La participation a atteint 83 %.

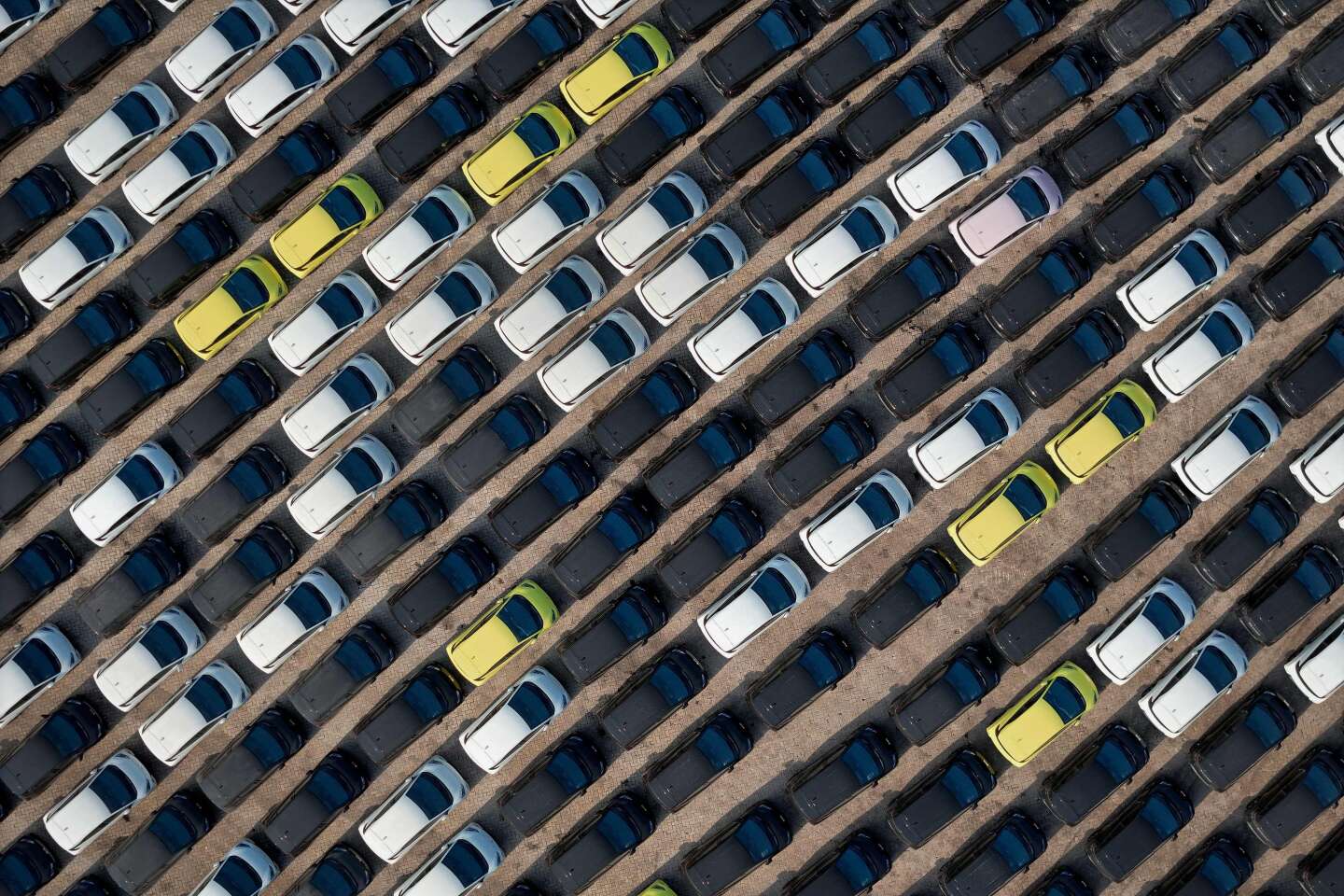

Ce scrutin fait partie d’une campagne massive (40 millions de dollars) de conquête des usines non syndiquées d’une douzaine de constructeurs européens et asiatiques implantés dans le sud des Etats-Unis, mais également des usines Tesla. L’offensive a été déclenchée à la suite de la grève victorieuse menée par le nouveau patron de l’UAW, Shawn Fain, à l’automne 2023 contre les trois constructeurs historiques de Detroit, les fameux Big Three (Ford, General Motors, Stellantis ex-Chrysler).

Après avoir obtenu des hausses de rémunérations cumulées supérieures à 25 % sur quatre ans, un salaire horaire atteignant 42 dollars de l’heure, l’UAW a estimé qu’il avait le vent en poupe. « Lorsque nous reviendrons à la table des négociations en 2028, ce ne sera pas seulement avec les “Big Three” », mais avec les « Big Five » ou « Big Six », avait déclaré Shawn Fain en novembre 2023 . Vendredi 19 avril, le syndicaliste a vu sa stratégie confortée « Ce soir, vous avez tous fait un pas de géant et historique », a déclaré M. Fain, en célébrant la victoire de Chattanooga : « Mettons-nous au travail et gagnons davantage pour la classe ouvrière de cette nation. »

Depuis des mois, le syndicat jouit du soutien politique de Joe Biden. Le président démocrate s’était en effet déplacé sur un piquet près de Detroit, une première pour un président des Etats-Unis. Immédiatement après le vote clos vendredi, M. Biden a envoyé ses « félicitations aux travailleurs de Volkswagen à Chattanooga », se disant « fier » d’être « à leurs côtés ».

Une lame de fond

Joe Biden, qui se prévaut d’être le président le plus pro-syndicat des Etats-Unis, y voit une lame de fond. « Partout dans le pays, les travailleurs syndiqués ont enregistré des victoires et des augmentations importantes, notamment les travailleurs de l’automobile, les acteurs, les travailleurs portuaires, les camionneurs, les écrivains… », a déclaré M. Biden. Le président américain estime que ces victoires se répercutent sur l’ensemble de la classe moyenne. Le candidat à sa réélection s’en est pris aux gouverneurs républicains des Etats concernés, accusés de « saper » le processus de syndication.

Il vous reste 52.58% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.

L’espace des contributions est réservé aux abonnés.

Abonnez-vous pour accéder à cet espace d’échange et contribuer à la discussion.