Tourisme : « L’heure est aux comptes, et pour TUI, ils sont sanglants »

Ils étaient nombreux, ce lundi 15 juin, à faire la queue au petit matin dans l’aéroport de Düsseldorf. Des cobayes masqués et impatients venus renouer avec une vieille tradition perdue depuis le confinement : le tourisme. TUI avait bien fait les choses, comme elle sait le faire. Accueil à l’aéroport, embarquement dans l’avion TUI, arrivée à Palma de Majorque deux heures plus tard, embarquement dans le bus TUI à destination de l’hôtel TUI. Une organisation huilée comme sait le faire le numéro un européen du tourisme. Et une urgence, aussi : 4,5 millions d’Allemands partent chaque année aux Baléares.

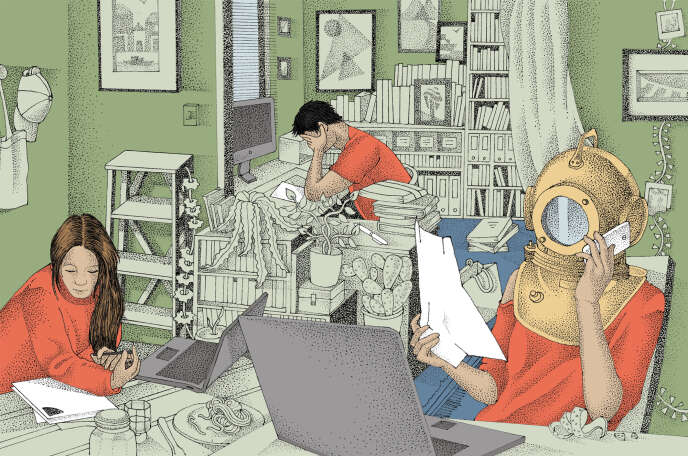

Pris à la gorge par l’épidémie de Covid-19, les professionnels du tourisme ont vu s’effondrer leur activité du jour au lendemain. L’heure est aujourd’hui à la reprise, timide, des vols, mais aussi à celle des comptes. Et pour TUI, ils sont sanglants : 8 000 emplois supprimés dans le monde, dont plus de 500 en France, soit les deux tiers de son effectif avec ses agences intégrées. Comme à son habitude, TUI ne fait pas dans la nuance. Cela lui vient peut-être de ses origines, quand elle s’appelait encore Preussag. Elle est née en 1923 de la nationalisation des mines royales de charbon de Prusse et est devenue, au cours du XXe siècle, l’un des géants de la métallurgie allemande et de l’électricité. En 1997, elle tourne le dos à ce passé glorieux mais à l’avenir incertain pour embrasser les services, la marine et le tourisme, avec l’achat du groupe Hapag-Lloyd.

Emplettes dans toute l’Europe

Avec une idée maîtresse, le tourisme est une industrie. On y cherche la quantité, le « process » et l’on jongle avec les actifs. Elle a acheté Thomas Cook, le leader britannique, puis l’a revendu et fait ses emplettes dans toute l’Europe. En 2002, elle s’installe en France en acquérant le leader déclinant du marché, Nouvelles Frontières. L’entreprise mythique, fondée par le soixante-huitard Jacques Maillot, a démocratisé le voyage lointain et culturel. Une approche qui ne parviendra jamais à se fondre totalement dans le moule prussien. En dépit du rachat successif des clubs Marmara et Lookéa pour élargir l’offre, TUI ne parviendra jamais à gagner de l’argent en France et y enchaîne avec régularité les plans sociaux.

De l’avis des professionnels, le modèle industriel des spécialistes de l’Europe du Nord – celui de TUI ou de Thomas Cook, où l’on accumule les hôtels, les compagnies aériennes et les clubs, que l’on rentabilise par la masse des voyageurs – peine à se transposer en France, où les vacances sont plus souvent locales et sur-mesure. Un monde qui revendique une forme d’artisanat, loin des houillères de Hanovre qui ont vu naître TUI.

Il vous reste 0% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.