Entre insomnie, chute des revenus et volonté d’avancer, les indépendants racontent leur crise

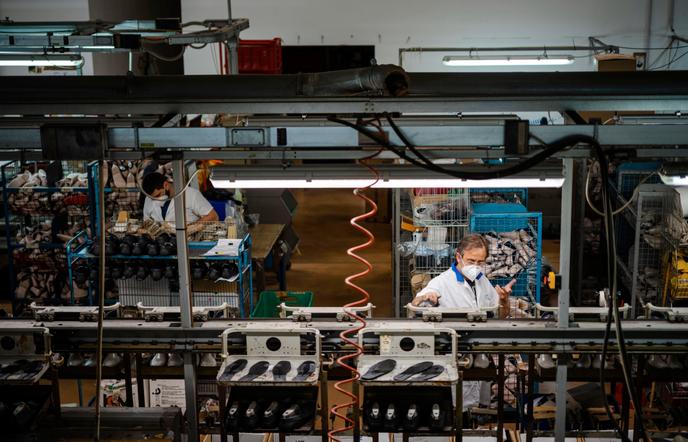

Rodolphe ESCHER/Divergence Pour Le Monde

FactuelEsthéticiennes, avocats, chauffeurs de taxi… Tous sont à leur compte et ont vu leur activité plonger. Sans droit au chômage, ils puisent dans leurs économies et espèrent des aides pour tenir. Si certains « rêvent » de salariat, beaucoup restent optimistes et n’entendent pas changer de statut.

Leurs revenus s’étagent de 330 euros par mois pour les livreurs à domicile à 8 800 euros pour les médecins (selon les chiffres diffusés par l’Insee dans une note d’avril 2020). Un grand écart qui témoigne de l’hétérogénéité des situations parmi les près de 3,2 millions de personnes non salariées en France. Les indépendants exercent en effet dans des domaines très différents. On y retrouve, outre les livreurs, chauffeurs de VTC et autres réparateurs, des coachs sportifs ou des kinésithérapeutes, des artistes ou des photographes, des médecins et des avocats, des métiers de conseil, ainsi que des chefs d’entreprise. Leur point commun : ils n’ont pas de lien de subordination juridique permanent à l’égard d’un donneur d’ordre et ne disposent pas de contrat de travail. De ce fait, ils ne bénéficient pas de la protection du droit du travail ou du régime d’assurance-chômage. Ils sont donc particulièrement vulnérables en période de crise et celle-ci ne les a pas épargnés.

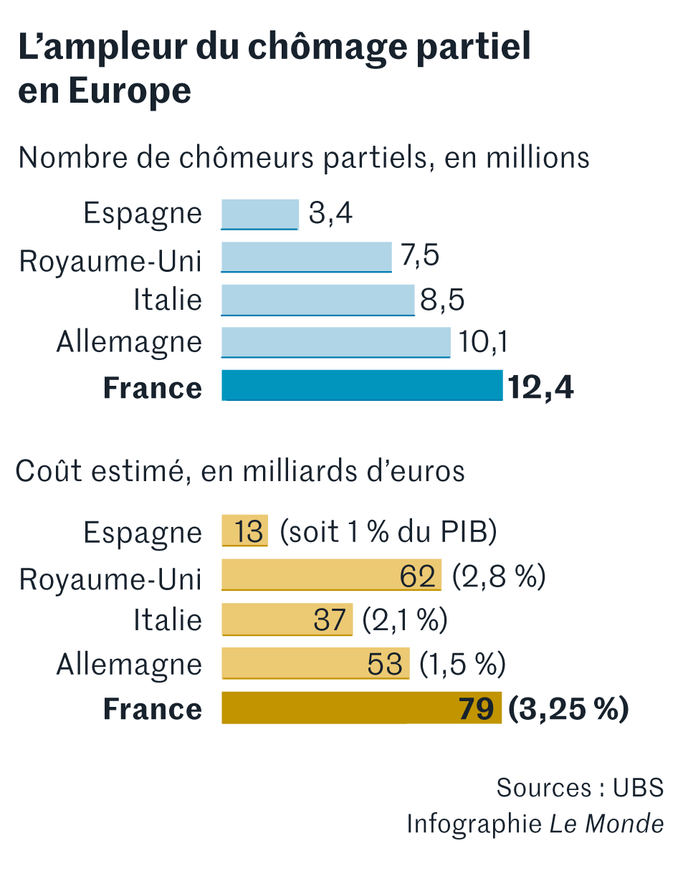

Inéligibles au chômage partiel, ils ont pu bénéficier, pour une partie d’entre eux, de l’aide de 1 500 euros prévue par le gouvernement. Au 18 mai, près de 257 millions d’euros ont ainsi bénéficié aux indépendants, d’après Bercy. Autre mesure qui a pu les aider à trouver un peu d’air – mais qui ne concernait pas les microentrepreneurs –, la possibilité de moduler le taux et les acomptes de leurs prélèvements fiscaux. L’association GSC, qui propose des dispositifs d’assurance volontaire en cas de chute de leur activité, a enregistré une augmentation de 73 % des appels pendant la crise, preuve que ces dispositions n’ont pas suffi. « Notre fonds social a pu distribuer 620 000 euros au total, sous forme d’aides de 1 500 à 2 500 euros, afin de pouvoir accompagner un maximum de personnes », explique Anthony Streicher, président de l’association. Combien de ces chauffeurs, professeurs de yoga, coiffeurs à domicile ou free-lances vont pouvoir repartir après la crise ? « Il ne suffit pas maintenant de rouvrir, il va falloir tenir sur la durée », ajoute Thierry Millon, directeur des enquêtes chez Altares.

-

« Pendant deux semaines, il ne s’est rien passé. J’étais chez moi, inquiète », Jeanne Morel, 46 ans, entrepreneuse dans le bâtiment, Marseille

Au soleil du Luberon, Jeanne Morel, 46 ans, finit de réparer la toiture de son cabanon. Cette ancienne styliste pour des marques de streetwear, établie à Marseille, travaille depuis trois ans à son compte dans le domaine de la rénovation générale. Une reconversion après la fermeture de l’entreprise pour laquelle elle travaillait. « Maçonnerie, plomberie, menuiserie… Habituellement seule, sauf quand le chantier est trop gros ou vraiment trop technique », note cette autoentrepreneuse, qui a aussi gardé un pied dans la régie de photographies de mode. « Normalement, cette deuxième activité prend le relais au printemps… Mais là, tous les shootings ont été annulés », explique-t-elle.

Il vous reste 91.05% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.