Temps de travail : la disponibilité totale des salariés est attendue pour la reprise

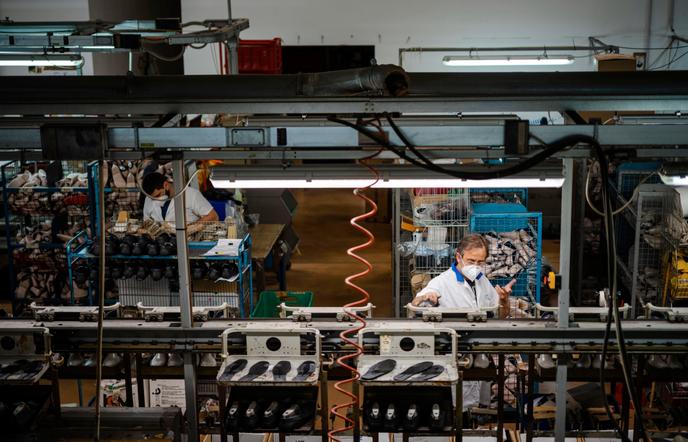

Chez Saunier Duval, on appelle cela « l’ouverture maximale ». Accueillant ses salariés le jour, la nuit et les week-ends, l’usine nantaise spécialisée dans le matériel de chauffage a revu son organisation du travail en ce mois de mai. « C’est un dispositif que nous adoptons habituellement à l’automne, durant notre haute saison », explique son directeur général, Eric Yvain. Les lignes de production devraient cette année fonctionner tous les week-ends jusqu’à la fin de l’année avec, en poste, des salariés volontaires.

« Une telle amplitude horaire nous permet aujourd’hui d’avoir une meilleure gestion de l’espace pour respecter les impératifs sanitaires », indique M. Yvain. Elle témoigne aussi de la volonté de la société de reprendre au plus vite son activité. « Nous souhaitons être à pleine puissance dès juin, confirme-t-il. Nous avons accumulé du retard sur les commandes durant le confinement. Il y a donc urgence à produire pour que le second semestre se déroule dans les meilleures conditions possibles ».

Le code du travail assoupli

A l’heure du déconfinement, des sociétés comme Saunier Duval adaptent leur fonctionnement interne, cherchant à rattraper une partie de l’activité perdue. « Des réflexions ont lieu pour aménager l’organisation afin de gagner en souplesse face aux besoins immédiats, confirme Benoît Serre, vice-président de l’Association nationale des DRH. Certaines s’intéressent par exemple à l’annualisation du temps de travail ou à la mise en place d’un système d’heures supplémentaires. »

Le gouvernement avait montré la voie. Des ordonnances ont assoupli le code du travail, introduisant des dispositions temporaires sur le temps de travail et la prise de congés. Des accords de branche ou d’entreprise ont également vu le jour, imposant aux salariés la prise de jours de congés pendant le confinement ou limitant les congés d’été à deux semaines consécutives. Une mesure qui devait, entre autres, favoriser une plus grande disponibilité des collaborateurs à l’heure de la reprise.

Tout l’enjeu, pour elles, est de disposer d’effectifs suffisants en juillet et août pour mener la relance de l’activité. C’est le cas notamment chez Saunier Duval. « C’est un sujet que nous allons aborder avec le personnel durant le mois de mai », explique M. Yvain qui anticipe par ailleurs des recrutements, afin que « l’usine ait les ressources pour tourner quasiment à plein régime en août ».

En Dordogne, la société de nettoyage ASNBD connaît également une reprise à un rythme élevé. Fait rare, le déconfinement lui a offert une conjoncture favorable, entreprises et collectivités de son département cherchant toutes à faire désinfecter leurs locaux. Après avoir connu le chômage partiel, les trente salariés enchaînent désormais les missions. « Certains font jusqu’à 15 heures supplémentaires par mois, explique Brigitte Dupuy, la gérante. Et cette intensification du travail devrait durer : les clients vont nous demander de revenir très régulièrement. »

Il vous reste 49.16% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.