« Rien ne peut justifier que l’on meure en travaillant»

Le mandaté syndical SUD qui a posé la première plainte en 2009, l’inspectrice du travail qui a fait un signalement au parquet en 2010, et le chef du cabinet responsable du rapport sur les conditions de travail ont témoigné, jeudi.

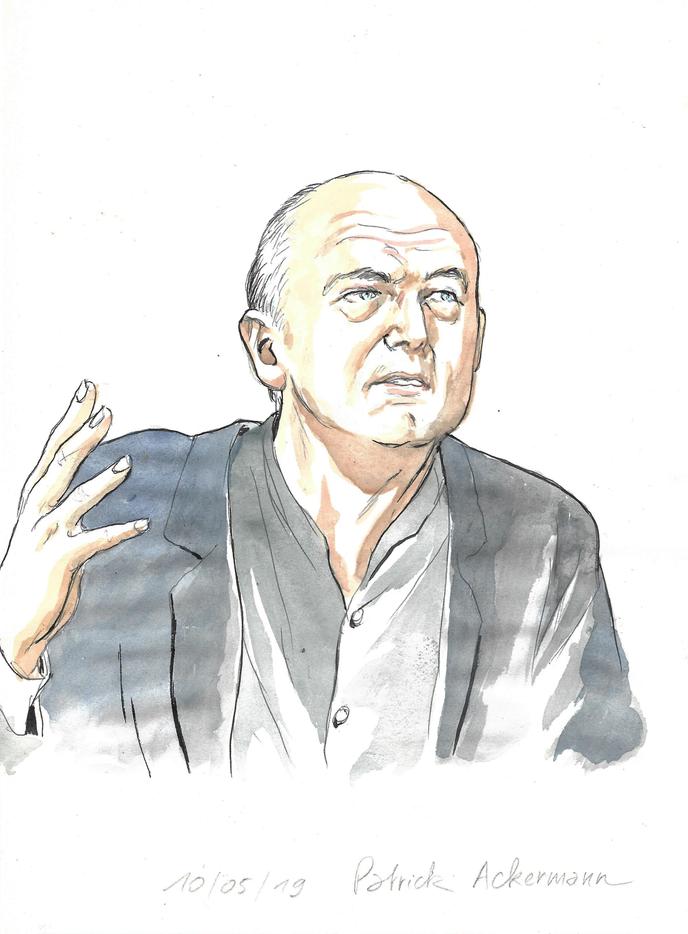

Patrick Ackermann est la cote numéro un du dossier d’instruction France Télécom qui en compte des milliers. Le 14 septembre 2009, ce délégué SUD-PTT signe la plainte posée auprès du parquet de Paris contre la direction de l’entreprise ; elle résilie « des méthodes de gestion d’une extraordinaire brutalité pour exciter et empresser le départ d’un grand nombre d’agents ».

Dix ans ont passé et la ardeur de la « cote numéro un » est exceptée. « J’étais un salarié comme un autre, raconte-t-il. Je n’avais pas le bac. J’ai fait un concours et je suis entré à France Télécom en 1987. Cette entreprise a permis à abondamment de gens qui, comme moi, venaient de province, de prendre l’ascenseur social. »

De France Télécom, Patrick Ackermann a connu toutes les changements : le passage de l’administration publique à la société anonyme en 1996, suivi de la première grosse vague de départs qui a vu 40 000 agents abandonner l’entreprise dans les dix ans qui ont suivi, notamment par le biais des congés de fin de carrière (CFC), financés pour partie sur fonds publics, puis la restructuration à marche forcée lancée en 2005 par le plan « Next » et son volet social, le plan « Act ».

« Vous êtes des aliens, messieurs ! »

« Il y avait une blague à l’époque, qui était ajustée de la série Les Envahisseurs. On disait qu’on était dirigé par des aliens. » Patrick Ackermann se tourne vers le banc où sont assis les sept avertis, dont l’ancien PDG Didier Lombard, son numéro deux Louis-Pierre Wenes, et l’ancien directeur des ressources humaines du groupe Olivier Barberot : « Vous êtes des aliens, messieurs ! »

Tout au long de la déchéance de M. Ackermann, la présidente Cécile Louis-Loyant lui rappelle que c’est au tribunal qu’il doit s’adresser. En vain. C’est à la brochette d’anciens dirigeants que le syndicaliste veut dire sa colère.

Colère contre « le déni » qu’ils ont manifesté. « Les syndicats, les délégués des CHSCT [comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail] étaient anxieux et le disaient. Tout le monde connaissait ce qui se passait à France Télécom, sauf la direction ! »

Colère encore lorsqu’il évoque les appels qu’il passait aux conjoints de ceux qui s’étaient suicidés. « Ils nous attachaient au nez parce qu’on était France Télécom ! On a accusé SUD d’avoir mis le feu. Mais on a été des pompiers durant des années. On a fait notre boulot. Moi je vous ai téléphoné. Et vous, vous avez fait quoi ? Rien ! »

Un ravissement pour Delphine Ernotte, la présidente du groupe public, à la veille d’un conseil d’administration où elle réaffirmera sa détermination de changer France Télévisions, confrontée à la concurrence des plates-formes comme Netflix et aux impératifs d’économies de l’Etat (entre 350 millions et 400 millions d’euros de moins d’ici à 2022). « Cet accord, indispensable au déploiement du projet d’entreprise de France Télévisions, fait la preuve, une nouvelle fois, de l’importance du dialogue social au sein de notre entreprise et de la promesse de tous au service de l’avenir de la télévision publique », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

La CGT avait refusé de participer aux premières discussions sur ce qu’elle qualifiait de « plan destructeur »

Cet accord-cadre, lié de deux annexes, fixe à la fois la méthode et rappelle les objectifs accompagnants le plan de départs volontaires que Mme Ernotte souhaite mettre en œuvre d’ici à 2022 sous forme d’une rupture conventionnelle collective, avec un objectif de 900 suppressions de postes (2 000 départs et 1 100 embauches).

L’accord de la CGT est d’autant plus sérieux qu’elle avait refusé de participer aux premières discussions sur ce qu’elle qualifiait de « plan destructeur ». Une fois l’échec acté, la direction s’était troublée dans le silence, se contentant d’une déclaration laconique, dans lequel elle se affirmait « favorable à une poursuite des échanges ».

En coulisse, Mme Ernotte et deux proches collaborateurs, Stéphane Sitbon-Gomez, directeur du changement, et Arnaud Lesaunier, directeur général délégué des ressources humaines, ont repris langue avec tous les syndicats. La patronne de France Télévisions a « été hyperprésente », relève une source syndicale, ce qui a participé à l’avancée des discussions.

Rafraîchir la pyramide des âges

La direction a pris en compte à la fois le résultat réussi depuis janvier au cours de ses contestations avec la CFDT, FO et le SNJ, qui montrent respectivement 23,5 %, 19,6 % et 15,9 % des voix, et les requêtes de la CGT. L’accord intègre en particulier la demande de cette dernière, lors du dernier comité social et économique central des 17 et 18 avril, d’ajouter au processus un volet GPEC (gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences).

Cela acceptera de permuter par projet et de faire le point sur les besoins en ressources humaines de l’entreprise, soucieuse de rajeunir sa pyramide des âges (la moyenne actuelle est de 50 ans) et de faire entrer des profils plus tournés vers le numérique, en tenant compte de la réalité du terrain.

Cette concession de la part de la direction lui permet de faire revenir dans le jeu la CGT, acteur incontournable à France Télévisions. « Cela redonne du grain à moudre », déclare-t-on à la tête du groupe public. Direction et syndicats ont aussi couché sur le papier leur trouble au sujet de l’objectif de 900 abandons de postes. « En avançant projet par projet, nous montrerons à la direction que ce n’est pas possible », mentionne Pierre Mouchel, délégué syndical central CGT, qui enregistre aussi la prise en compte de « la qualité de vie au travail ».

L’accord recense les six grands projets de Delphine Ernotte jusqu’en 2022 : l’affermissement de l’information nationale, la décentralisation des antennes (avec notamment le rapprochement entre France 3 et France Bleu), la production de contenus pour le pôle outre-mer, qui a subi la suppression programmée en programmation linéaire de France Ô, la fabrication de « contenus innovants en lien avec l’activité numérique », l’évolution des fonctions support et le renforcement de l’innovation technologique. La direction s’est engagée à investir dans le numérique près de 120 millions d’euros qui n’étaient pas prévus dans la trajectoire budgétaire. « Le texte consacre également le principe de l’expérimentation », déclare-t-on à France Télévisions.

Eric Vial, secrétaire général de FO Médias, s’est réjoui d’avoir « trouvé une majorité pour sortir par le haut ». Son inquiétude était de se voir exiger des départs contraints. A France Télévisions, on aime aussi les fins bienheureuses. Avant, peut-être, le prochain coup de théâtre…