« Prime Macron » : le retour du revenu universel

Pour notre journaliste Antoine Reverchon, la prime proposée par le président démontre que la simple rémunération du travail ne représente parfois pas un revenu suffisant pour vivre.

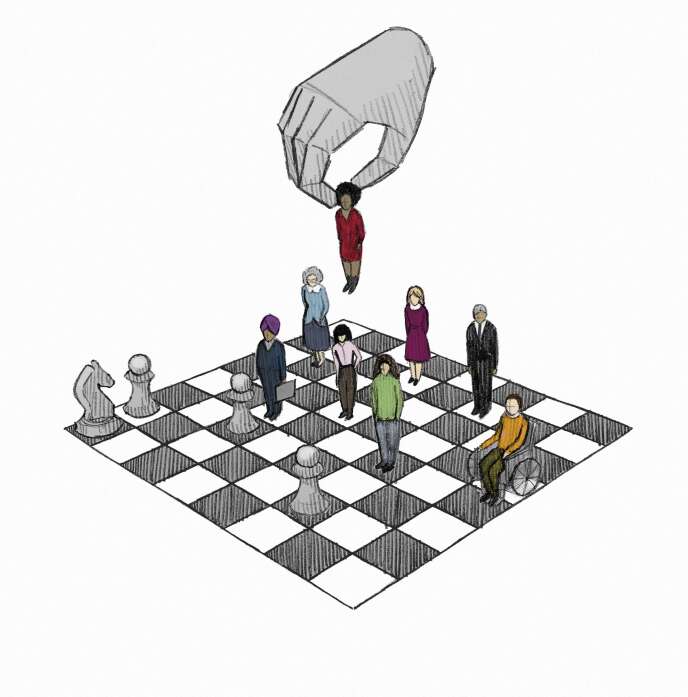

Descendre de l’Olympe de la théorie économique est sans doute tout aussi délicat et douloureux que déchoir de l’Olympe de la pratique du pouvoir politique. Les économistes – du moins un grand nombre d’entre eux – s’étaient réjouis de voir depuis dix-huit mois régner à Bercy, à Matignon et à l’Elysée des politiques qui avaient enfin intégré « les lois de l’économie » : seules les entreprises créent de la richesse ; c’est cette richesse qui, une fois répartie, crée les profits des investisseurs, les salaires des travailleurs – et des fonctionnaires par l’impôt, les prestations des assurances sociales et des aides publiques – par les cotisations et l’impôt ; le niveau de ces prestations et de ces aides doit donc être indexé sur la capacité des entreprises à les financer.

Pour cela, il faut d’une part augmenter la capacité de financement des entreprises, et donc réduire les impôts qui pèsent sur leurs bénéfices et sur la rémunération de ceux qui y investissent ou qui les dirigent, les fameux « premiers de cordée » ; d’autre part réduire la dépense publique et respecter les règles budgétaires des traités européens, les prestations sociales étant revues à la baisse selon une logique assurancielle – pallier l’absence momentanée d’un revenu d’activité – et non plus selon une logique de droit à la solidarité. Le tout résumé d’une belle formule dont la multiplicité sémantique laisse rêveur : « Le travail doit payer. »

A cette aune, augmenter le revenu des Français en puisant dans l’argent public comme vient de l’annoncer le président de la République apparaît comme une double hérésie, et l’on comprend que les « technocrates de Bercy » et leurs ministres aient eu un haut-le-cœur. C’est accorder un revenu supplémentaire qui n’est basé sur aucun gain de productivité ni aucune nouvelle activité créatrice de richesse ; c’est augmenter – de 10 milliards d’euros – la dépense publique qui, tôt ou tard, pèsera sur l’activité économique malgré les dénégations empressées d’économistes girouettes du « story-telling ».

Prime d’activité et coup de pouce au smic

Ce sont pourtant exactement les reproches que ces mêmes économistes adressaient à l’idée d’un revenu universel versé à tous les citoyens, idée défendue par quelques intellectuels, de nombreuses associations et un certain Benoît Hamon, qui fut candidat du Parti socialiste à l’élection présidentielle de 2017 et obtint au premier tour le score calamiteux de 6,35 %.