L’Etat revoit son plan pour sauver l’aciérie Ascoval

Il reste un espoir de sauver l’aciérie Ascoval de Saint-Saulve (Nord) et ses 281 salariés. Un espoir de plus en plus infime, mais un espoir tout de même. Cela nécessite de revoir de fond en comble le seul projet de reprise actuellement sur la table, celui présenté par la société Altifort, ont indiqué les pouvoirs publics, mercredi 31 octobre, lors d’une rencontre à Bercy avec les différents acteurs de ce dossier industriel devenu emblématique.

Compte tenu du travail encore nécessaire pour aboutir à un plan viable, Altifort ne sera pas en mesure de remettre une offre de reprise en bonne et due forme à la date prévue, le 7 novembre. Un nouveau délai, jusqu’au début du mois de décembre, devrait donc être demandé au tribunal de Strasbourg. D’ici là, les équipes du ministère de l’économie vont continuer à collaborer avec le possible repreneur. « Nous avons quatre semaines pour confirmer le carnet de commandes, consolider le plan de financement, convaincre les banques de participer », a expliqué mercredi le ministre de l’économie Bruno Le Maire. « C’est un nouveau sursis, commente Bruno Kopczynski, le porte-parole de l’intersyndicale. On repart à zéro, cela va être très long pour les salariés. »

En attendant, l’Etat demande instamment aux salariés en grève de reprendre le travail, pour ne pas désespérer les éventuels investisseurs. Une assemblée générale est prévue dans l’après-midi.

Lire (en édition abonnés) : Dans le Nord, l’impossible accord de reprise de l’aciérie Ascoval

Avec Altifort, mais sans Vallourec

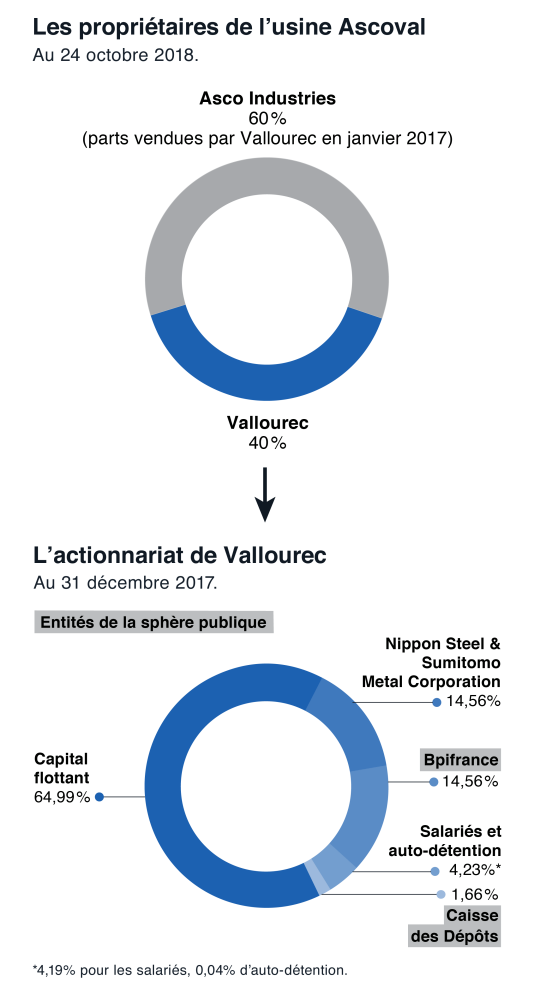

Après avoir contacté près d’une centaine de possibles partenaires, le ministère de l’économie mise depuis plusieurs mois sur le seul candidat sur les rangs : Altifort. Problème, le projet élaboré par cette grosse PME reposait très largement sur le soutien de Vallourec, l’ancien actionnaire resté le principal client de l’aciérie. Or, Philippe Crouzet, le patron de Vallourec, a refusé de mettre dans ce sauvetage les dizaines de millions d’euros qui lui étaient demandés.

Résultat, le premier plan d’Altifort ne tient pas la route. Avec le cabinet de conseil Roland Berger, les experts de Bercy ont donc commencé à imaginer une autre solution. Avec Altifort, mais sans Vallourec ni comme client ni comme financeur.

Ce nouveau plan B repose sur un changement de stratégie. Au lieu de miser sur des aciers classiques, à relativement faible marge, il s’agit de transformer Saint-Saulve en une usine d’aciers spéciaux. Cela nécessiterait en particulier d’investir en aval dans un nouvel outil de production, un train à fil.

Sur le papier, le projet est jugé crédible et viable par Roland Berger compte tenu des débouchés. Mais deux points décisifs restent à régler. D’abord, il faut trouver des clients prêts à s’engager à terme, alors qu’Ascoval n’avait aucune activité commerciale jusqu’à présent : toute sa production partait chez Vallourec. Ensuite et surtout, il faut réunir les 150 à 200 millions d’euros considérés comme indispensables au redressement.

Les dirigeants d’Altifort se disent désormais prêts à apporter 20 à 30 millions d’euros en fonds propres. La région Hauts-de-France met de son côté 12 millions sur la table, et 10 millions pourraient venir de la ville de Valenciennes et des communes environnantes. L’Etat, enfin,

est disposé à apporter un euro d’argent public pour un euro d’argent privé investi.

Mais tout cela n’aboutit pas encore au total visé. « Ce n’est pas encore gagné, mais on y croit dur comme fer, a assuré mercredi Xavier Bertrand, le président de la région. Si tout le monde joue le jeu jusqu’au bout, cette usine pourra être sauvée. »

Lire (en édition abonnés) : En France, l’industrie manufacturière loin d’être tirée d’affaire