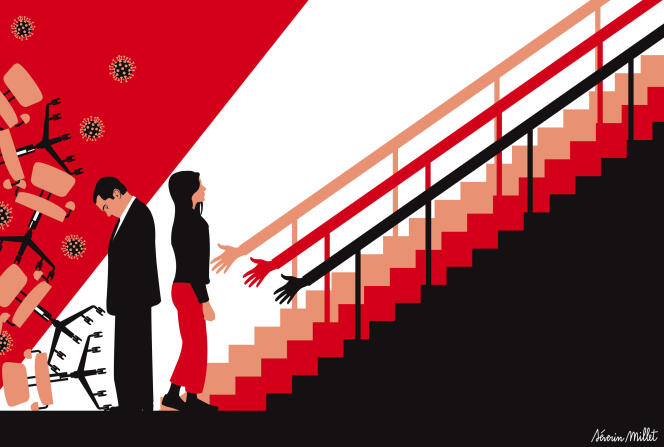

Le long cheminement des licenciés de la crise vers le retour à l’emploi

La lettre redoutée est arrivée dans la matinée, ce mercredi 27 janvier. Un courrier avec accusé de réception informant Olivier, 57 ans, directeur commercial dans une industrie aéronautique des Ardennes, de son licenciement économique, comme sept de ses collègues. « Ça n’est pas une surprise », confie-t-il. Il s’y préparait depuis l’annonce, en décembre 2020, et son entretien préalable du 5 janvier. « Mais c’est violent ! Et injuste : si mon entreprise a vu chuter ses résultats en 2020, elle n’a jamais perdu d’argent. Que la sanction tombe sur l’emploi de manière aussi sévère et rapide, je ne l’accepte pas. » Il détaille les profits, fustige la stratégie, pointe la gabegie des aides de l’Etat… La page n’est pas encore tournée. « J’accuse le coup, reconnaît-il. Il va falloir que je prenne du recul pour voir quel sens je vais donner à ma vie. »

Amertume, désarroi, idées noires, colère parfois, tous les licenciés économiques disent être passés par là. « Quand j’ai appris, j’ai eu les jambes coupées », raconte Alicia (le prénom a été modifié), maquettiste-infographiste parisienne de 43 ans, licenciée en septembre 2020 d’une « toute petite structure » qui éditait un catalogue pour un voyagiste. Elle y travaillait depuis seize ans. « On entend aux infos les plans sociaux à droite, à gauche, on se voit perdue dans la masse des chômeurs de la crise et on pense évidemment au scénario catastrophe, si on ne retrouve rien. »

« Tout s’est refermé »

La Dares, la direction des études du ministère du travail, a annoncé, mercredi 27 janvier, que le nombre de chômeurs de catégorie A (sans aucune activité) avait augmenté de 7,5 % en France en 2020 : ils sont 3,8 millions à chercher un emploi. « Perdre son travail, c’est toujours compliqué, mais, en période de crise, c’est encore plus angoissant », résume Aurélie Feld, directrice générale de LHH (ex-Altedia), qui s’occupe du reclassement des salariés après des restructurations.

Licencié juste avant la crise sanitaire, en janvier 2020, Romain (le prénom a été changé), 43 ans, directeur immobilier d’entreprise d’une multinationale, a vu sa situation s’assombrir en quelques semaines. « Au départ, j’étais confiant. J’avais déjà été chassé par des sociétés du CAC 40, je savais que mon profil intéressait. J’ai eu tout de suite des entretiens. Et puis, en février, tout s’est refermé : projets d’embauche gelés, moins d’offres, plus de concurrence. J’ai compris que ce serait compliqué et que je devrais revoir mes exigences à la baisse », explique-t-il.

Il vous reste 65.63% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.