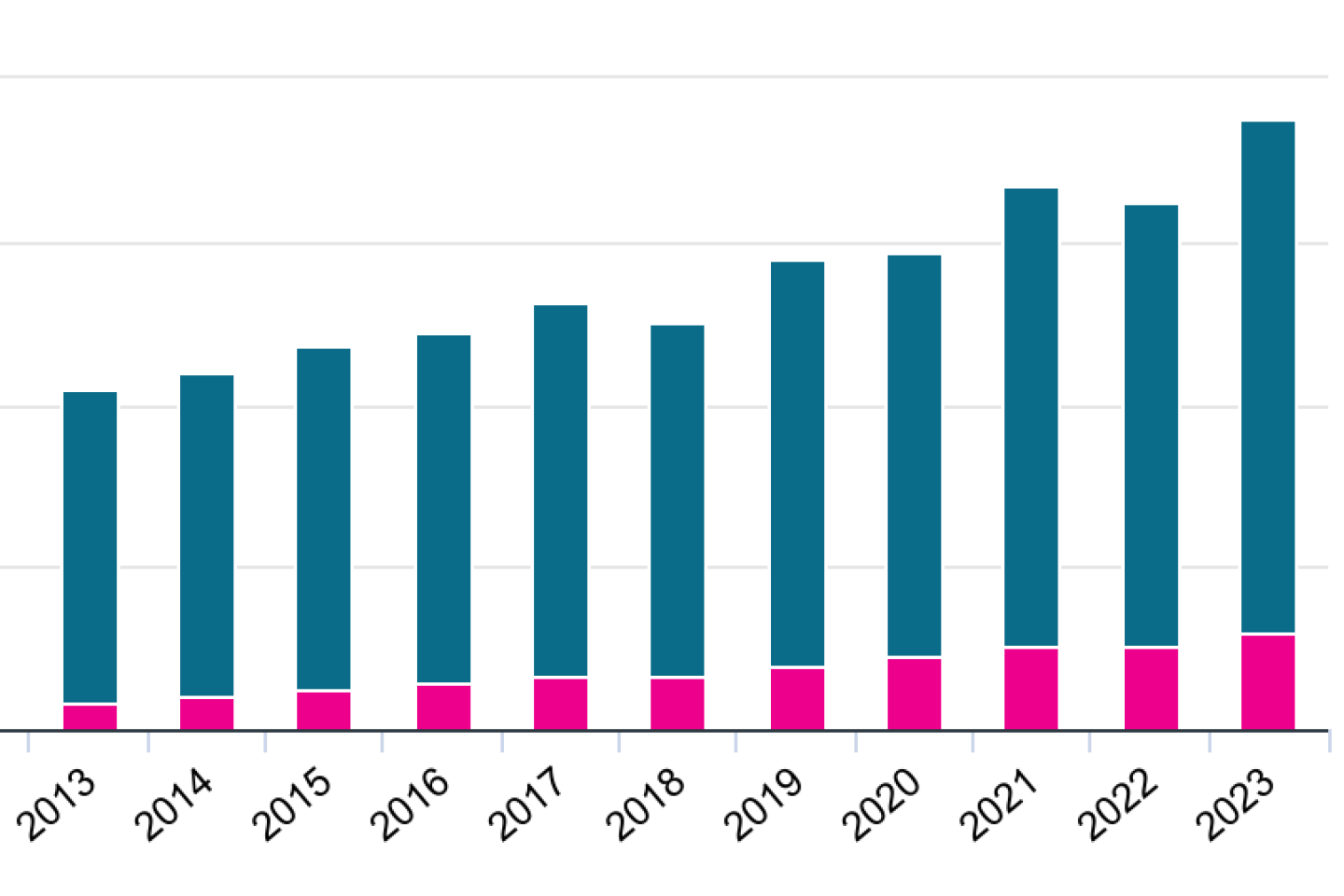

C’est un nouveau record pour les plans d’épargne salariale. Fin décembre 2023, près de 188 milliards d’euros étaient placés sur ces produits, soit à moyen terme, sur les plans d’épargne d’entreprise (PEE), soit à long terme, sur les plans d’épargne-retraite collectifs (les anciens Perco, ou leurs successeurs, les Percol). Un chiffre en hausse de 16 % sur un an, selon les chiffres publiés le 21 mars par l’Association française de la gestion financière (AFG).

« ) } }, « legend »: { « enabled »: « 1 », « reversed »: « », « layout »: « horizontal », « verticalAlign »: « top », « align »: « left », « margin »: 40, « y »: -30, « x »: 0, « itemStyle »: { « fontSize »: 13, « font-family »: « ‘Marr Sans’,Helvetica,arial », « fontWeight »: « normal », « color »: « #2A303B » }, « itemMarginBottom »: 10 }, « dark »: true, « series »: [ { « stack »: « null », « name »: « PEE », « lineWidth »: 2, « color »: « #0b6c89 », « type »: « », « yAxis »: « 0 », « visible »: true, « dataLabels »: { « enabled »: false }, « step »: « », « data »: [ [ 81.9, « #0b6c89 », « pt0 », true, false ], [ 84.5, « #0b6c89 », « pt1 », false, false ], [ 80.3, « #0b6c89 », « pt2 », false, false ], [ 87.9, « #0b6c89 », « pt3 », false, false ], [ 95.8, « #0b6c89 », « pt4 », false, false ], [ 99.6, « #0b6c89 », « pt5 », false, false ], [ 105.3, « #0b6c89 », « pt6 », false, false ], [ 108.6, « #0b6c89 », « pt7 », false, false ], [ 115.6, « #0b6c89 », « pt8 », false, false ], [ 108.9, « #0b6c89 », « pt9 », false, false ], [ 124.8, « #0b6c89 », « pt10 », false, false ], [ 124.5, « #0b6c89 », « pt11 », false, false ], [ 141.6, « #0b6c89 », « pt12 », false, false ], [ 136.8, « #0b6c89 », « pt13 », false, false ], [ 158.1, « #0b6c89 », « pt14 », true, false ] ], « keys »: [ « y », « color », « id », « marker.enabled », « dataLabels.enabled » ] }, { « stack »: « null », « name »: « Perco et Percol « , « lineWidth »: 2, « color »: « #ed018c », « type »: « », « yAxis »: « 0 », « visible »: true, « dataLabels »: { « enabled »: false }, « step »: « », « data »: [ [ 2.9, « #ed018c », « pt15 », true, false ], [ 4.1, « #ed018c », « pt16 », false, false ], [ 5.0, « #ed018c », « pt17 », false, false ], [ 6.7, « #ed018c », « pt18 », false, false ], [ 8.6, « #ed018c », « pt19 », false, false ], [ 10.3, « #ed018c », « pt20 », false, false ], [ 12.2, « #ed018c », « pt21 », false, false ], [ 13.9, « #ed018c », « pt22 », false, false ], [ 15.9, « #ed018c », « pt23 », false, false ], [ 16.6, « #ed018c », « pt24 », false, false ], [ 20.0, « #ed018c », « pt25 », false, false ], [ 22.5, « #ed018c », « pt26 », false, false ], [ 26.0, « #ed018c », « pt27 », false, false ], [ 25.4, « #ed018c », « pt28 », false, false ], [ 29.7, « #ed018c », « pt29 », true, false ] ], « keys »: [ « y », « color », « id », « marker.enabled », « dataLabels.enabled » ] } ], « accessibility »: { « enabled »: true }, « exporting »: { « enabled »: false }, « credits »: { « enabled »: false }

} );

});

La collecte nette de 2023 (les versements, moins les retraits) est globalement stable par rapport à celle de 2022, à 2,4 milliards d’euros. La forte progression de l’encours (près de 26 milliards) s’explique donc en grande partie par la valorisation des placements, liée aux bonnes performances des marchés boursiers et obligataires.

Quant au nombre d’entreprises équipées, il a crû de 5 % en 2023, pour atteindre 397 200, et douze millions et demi de salariés sont désormais concernés (+ 4,5 %), « grâce entre autres aux mesures adoptées dans la loi Pacte [de 2019], à la suppression du forfait social ainsi qu’à la mobilisation des acteurs sur le terrain et des pouvoirs publics », indique l’AFG dans un communiqué, précisant que 63 500 entreprises sont dotées d’un Perco (948 600 salariés détenteurs) et 158 700 d’un Percol (3 millions de salariés).

Par ailleurs, l’attrait se confirme pour les fonds solidaires, des produits qui doivent être investis à hauteur de 5 % à 10 % dans des structures de l’économie sociale et solidaire : « Fin 2023, 18 milliards d’euros étaient placés sur de tels fonds, soit environ 18 % de plus qu’à fin 2022 », souligne Thomas Valli, le directeur des études économiques de l’AFG. Dans le cadre d’un PEE, un fonds solidaire au moins doit être proposé aux salariés.

Nouveaux cas de déblocages anticipés

Rappelons que les sommes placées sur un PEE, un Perco ou un Percol sont provisoirement bloquées – pour cinq ans sur le PEE, jusqu’à la retraite pour les produits d’épargne-retraite. Mais certains évènements de la vie (ils varient en fonction du type de plan) permettent de retirer ses fonds avant l’échéance.

En 2023, « les déblocages anticipés représentent 35 % des montants des rachats [les retraits d’argent] (stable par rapport à 2022), soutenus par les motifs de cessation du contrat de travail et d’acquisition ou d’agrandissement de la résidence principale. Ces deux raisons représentent respectivement 39 % et 37 % des montants des déblocages anticipés », détaille l’association.

« ) } }, « legend »: { « enabled »: « 1 », « reversed »: « », « layout »: « horizontal », « verticalAlign »: « top », « align »: « left », « margin »: 40, « y »: -30, « x »: 0, « itemStyle »: { « fontSize »: 13, « font-family »: « ‘Marr Sans’,Helvetica,arial », « fontWeight »: « normal », « color »: « #2A303B » }, « itemMarginBottom »: 10 }, « dark »: true, « series »: [ { « name »: « Encours », « showInLegend »: true, « innerSize »: « 40% », « data »: [ { « name »: « PEE », « y »: 158.1, « color »: « #f54b1a » }, { « name »: « Ancien Perco », « y »: 6.7, « color »: « #b2f2ff » }, { « name »: « Nouveau Percol », « y »: 23.0, « color »: « #1dabe7 » } ], « step »: « » } ], « accessibility »: { « enabled »: true }, « exporting »: { « enabled »: false }, « credits »: { « enabled »: false }

} ); });

Au cours de l’année 2024, trois nouveaux motifs de déblocage anticipés devraient être admis spécifiquement pour les détenteurs de PEE, en application de l’accord interprofessionnel sur le partage de la valeur au sein de l’entreprise signé par les partenaires sociaux en février 2023. « Les décrets d’application sont attendus sous peu. Ils doivent permettre au salarié de demander le déblocage pour la rénovation énergétique de sa résidence principale, l’acquisition d’un véhicule “propre” ou encore au titre de son activité de proche aidant », note Gregory Miroux, directeur épargne salariale et épargne-retraite à l’AFG.

Il vous reste 23.49% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.

L’espace des contributions est réservé aux abonnés.

Abonnez-vous pour accéder à cet espace d’échange et contribuer à la discussion.