L’allongement du temps de travail en début de carrière profite aux entreprises

Paul (le prénom a été changé), 26 ans, est juriste dans un organisme public depuis deux ans. Il estime travailler au minimum 45 heures par semaine et a même connu plusieurs mois à près de 60 heures hebdomadaires. Son contrat de travail prévoit 39 heures. Raphaël, 22 ans, a passé un an dans le conseil, avec « une grosse pression et des horaires quasi illimités. Seul le résultat compte ». Avec, en guise de carotte, des primes, et, en guise de bâton, la menace d’être mis à la porte si les objectifs ne sont pas atteints.

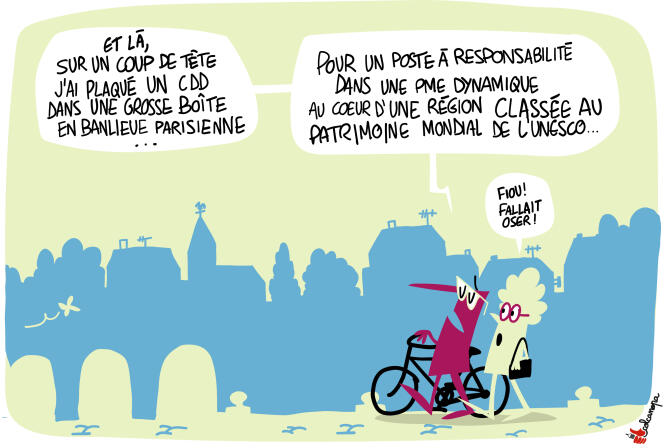

Assurément, beaucoup de jeunes en début de carrière ne comptent pas leurs heures. Notamment dans des secteurs tels que le conseil ou les start-up.

Ainsi, Alexandre Fitussi, cofondateur de Beanstock, une start-up spécialiste de l’immobilier, qui emploie une quarantaine de collaborateurs âgés de 23 à 30 ans, reconnaît qu’« il n’est pas rare que des salariés soient encore présents dans les locaux à 21 heures ou 22 heures. Les jeunes sont extrêmement travailleurs ».

Paul confirme le côté exaltant et stimulant du travail, mais il voit plus loin : « J’acquiers de l’expérience et des compétences. Je sais que je serai récompensé à long terme. » D’autres semblent cependant nettement plus pressés de rentabiliser leur investissement. « L’impatience des jeunes est terrifiante, estime Alexandre Fitussi. Au bout de seulement trois mois, ils réclament déjà une augmentation de salaire, une progression de carrière… »

« Soumission volontaire »

Pour Jean-Yves Boulin, sociologue, chercheur associé à l’Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales de l’université Paris-Dauphine, « les jeunes font preuve d’une sorte de soumission volontaire. Ils se trouvent happés par leur besoin de reconnaissance. De plus, le présentéisme reste un phénomène très français ». Alexandre Fitussi n’hésite pas à affirmer que « dans les start-up, le temps de travail est une notion complètement surannée. Aujourd’hui, ce que veulent les jeunes, c’est avant tout qu’on leur fasse confiance. S’il y a quelque chose qu’ils détestent, c’est bien le contrôle, notamment celui des horaires ».

Ce que confirme Raphaël, qui, après un an dans le conseil, a rejoint, depuis quelques mois, une entreprise du secteur automobile comme assistant du responsable grands comptes et a vécu un véritable choc culturel : « C’est le jour et la nuit ! Maintenant, je suis obligé de badger matin, midi et soir ! regrette le jeune homme. Les RH et mon manageur sont très à cheval sur le respect des horaires (39 heures hebdomadaires) et ils n’hésitent pas à demander aux gens de partir des bureaux passé une certaine heure. Cela a été une surprise très désagréable ! Je n’avais pas posé de questions sur le sujet durant mes entretiens, car pour moi c’était tabou. Evoquer le temps de travail revenait à montrer un manque de motivation. »

Il vous reste 51.12% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.