L’intelligence artificielle au service de l’« expérience collaborateur », un outil qui se répand en entreprise

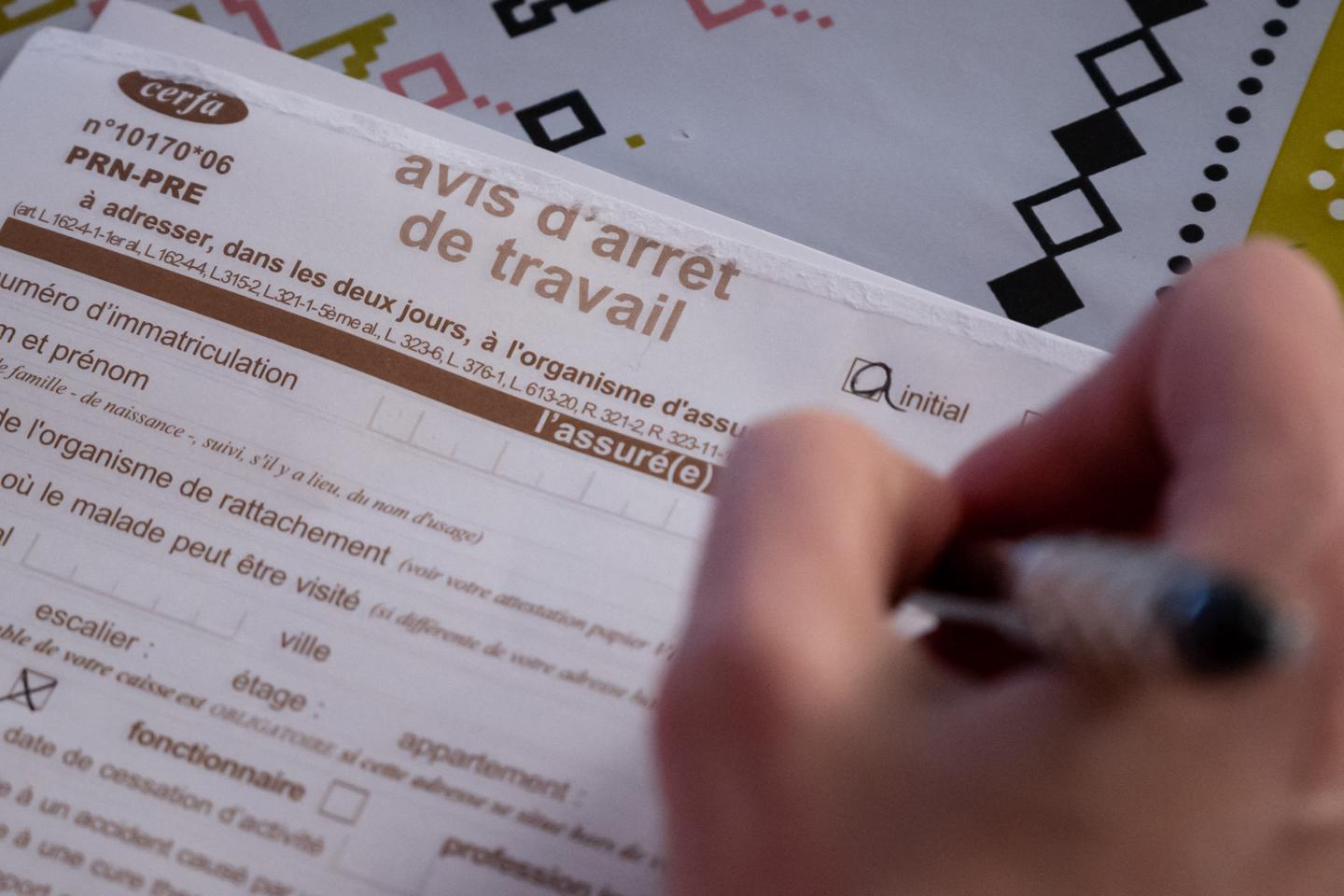

Un algorithme plus fort qu’une boîte à idées ? En pleine crise de l’hôpital, le personnel du centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts (Paris) s’est vu invité à partager ses idées pour améliorer ses conditions de travail. Les participants ont pu déposer leurs contributions non sur un petit papier, mais sur une plate-forme déployée par la start-up Better World, spécialisée dans la collecte et l’analyse de données.

« Dans un objectif d’amélioration de la qualité de vie au travail, on a adapté cet outil, initialement destiné à mesurer la satisfaction de nos patients, afin d’avoir des remontées de l’ensemble de notre personnel », indique Nils Avanturier, directeur des ressources humaines et directeur général adjoint de l’hôpital. Anonymes ou non, les contributions sont ensuite analysées par un outil d’intelligence artificielle, qui fait ressortir les thèmes qui reviennent le plus souvent.

« Tout le monde peut faire des suggestions »

Déployée depuis quelques mois dans l’établissement, la solution a été présentée lors de la journée organisée par la Fédération hospitalière de France en Ile-de-France le 16 juin dernier. « Tout le monde peut faire des suggestions, les soignants et les non-soignants, fait valoir Nils Avanturier. Cela nous permet de recueillir et de traiter une masse de données très nettement supérieure au questionnaire de satisfaction qu’on faisait tous les deux ans auprès du personnel. »

Suite à la première phase de déploiement, fin de 2021, « l’item “activités sportives” est ressorti, souligne le directeur général adjoint de l’établissement. On a donc décliné dans notre projet d’établissement une salle de sport pour notre personnel ». Sans surprise sont aussi ressorties des contributions sur « tout ce qui était organisation », ainsi que l’ergonomie et l’aménagement du temps de travail. En guise de solution, l’établissement a notamment travaillé à une meilleure répartition des tâches entre les médecins et les orthoptistes.

Cet outil n’est pourtant pas forcément du goût de toutes les organisations syndicales. Secrétaire fédéral SUD Santé Sociaux, François Ringoot voit dans l’expérimentation menée à l’hôpital des Quinze-Vingts un moyen pour la direction de se cacher derrière son petit doigt : « On change les outils, mais le principe reste toujours le même : on fait semblant d’écouter les salariés. »

L’hôpital parisien est loin d’être le seul employeur à miser sur l’innovation technologique pour tenter d’améliorer la qualité de vie au travail de ses salariés. A en croire le Baromètre 2022 de l’expérience collaborateur publié par l’agence Parlons RH, la proportion des entreprises interrogées qui mettent en place une « démarche autour de l’expérience collaborateur » est passée de 5 % à 10 % depuis 2020. Nouveau concept en vogue auprès des DRH, « l’expérience collaborateur » est au cœur d’un marché florissant de solutions promettant d’améliorer le bien-être des salariés.

Il vous reste 52.73% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.