Au sein d’EDF, l’opposition au projet « Hercule » se structure

Le contenu de la réorganisation d’EDF n’est toujours pas connu en détail, mais les opposants s’organisent de plus en plus. Mercredi 27 janvier, le Comité social et économique central (CSEC) du groupe a annoncé le lancement d’une campagne de communication de grande ampleur contre le plan « Hercule », porté par le PDG, Jean-Bernard Lévy, avec le soutien de l’exécutif.

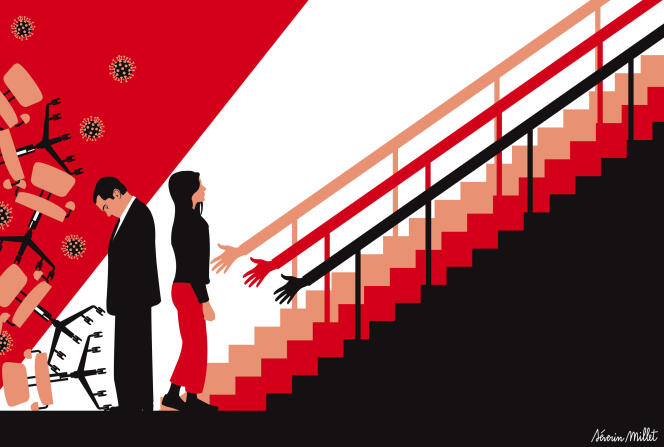

« Nous avons considéré qu’il fallait engager un plan de communication nationale, compte tenu de l’opposition totale des organisations syndicales et du personnel depuis 18 mois, à un niveau de mobilisation historique », a expliqué Philippe Page Le Mérour, secrétaire CGT du CSEC. Les représentants du personnel ont lancé une pétition et un site Internet dédié qui dénonce « le démantèlement d’EDF » et « la destruction d’un de nos derniers biens communs ». Après plusieurs journées de grève bien suivies au niveau interne, ils cherchent à élargir la mobilisation contre « Hercule ».

Ce projet consiste à réorganiser complètement le groupe, à l’issue de tractations en cours avec la Commission européenne. Paris et Bruxelles négocient une réforme de la rémunération du nucléaire français, encadrée par un dispositif particulier. Pour obtenir des conditions plus favorables au groupe d’électricité, la France met dans la balance ce projet de réforme de l’entreprise publique. Il consiste à regrouper toutes les activités nucléaires dans un « EDF Bleu », 100 % public. Et à créer un « EDF Vert », ouvert à des capitaux privés, qui rassemblerait le réseau de distribution, Enedis, les énergies renouvelables et la fourniture d’électricité. Une troisième structure, « EDF Azur », regrouperait les activités hydrauliques.

Toutefois, les discussions autour de ce mécano géant n’ont pas encore abouti à Bruxelles, et les détracteurs du projet dénoncent un processus qui ouvre la voie à « la privatisation » du groupe public. Le gouvernement et la direction d’EDF assurent que « l’intégrité du groupe » sera préservée et qu’il n’est pas question de privatisation. « L’Etat étrangle EDF depuis près de 20 ans, et on veut maintenant le vendre à la découpe », dénonce Amélie Henri, de la CFE-CGC, pour qui « “Hercule”, c’est une mauvaise solution à un problème mal posé ».

Front politico-syndical

L’un des points culminants de la mobilisation devrait intervenir le 10 février, lors d’une journée de grève prévue à l’appel de tous les syndicats – le jour même de l’audition de Jean-Bernard Lévy au Sénat sur le sujet. Parallèlement, des associations et des partis politiques ont annoncé la création d’un « collectif national pour un véritable service public de l’énergie ». Cette structure, soutenue par la CGT et Sud Energie, rassemble notamment le PS, le PCF et LFI, ainsi que l’association altermondialiste Attac. « Puisque l’avenir énergétique du pays est intimement lié à celui d’EDF, il nous paraît indispensable que son avenir et sa mobilisation au service des enjeux énergétiques et climatiques du pays fassent l’objet d’un véritable débat social et démocratique », soulignent les organisations fondatrices du collectif dans un communiqué.

Le Parti socialiste a suggéré de déposer un projet de référendum d’initiative populaire si le projet venait à voir le jour

D’autres initiatives pourraient voir le jour. Fin janvier, à l’Assemblée nationale, plusieurs députés ont rencontré des représentants syndicaux, à l’initiative du député PCF Sébastien Jumel (Seine-Maritime). Parmi eux, des parlementaires de gauche, comme Adrien Quatennens (LFI), lui-même ancien agent EDF, ou Marie-Noëlle Battistel (PS). Mais aussi des anciens membres de la majorité, tels que l’écologiste (ex-LRM) Matthieu Orphelin ou des élus de droite comme Julien Aubert (LR).

« Il y a, parmi nous, des visions divergentes sur l’avenir de la politique énergétique, mais on partage tous l’idée que la décision et les choix appartiennent à la démocratie. Il faut reprendre la main et ne pas la laisser à celle, invisible, du marché », déclare l’ex-ministre de l’écologie Delphine Batho (Génération écologie). Les parlementaires ont posé les jalons de plusieurs initiatives communes dans les semaines à venir. Le PS a notamment suggéré de déposer un projet de référendum d’initiative populaire si le projet venait à voir le jour.

Ce front politico-syndical tire profit de la lenteur des négociations à Bruxelles, reconnaît-on chez EDF et au sein de l’exécutif. « Tant que les discussions ne sont pas terminées, il est difficile de communiquer pour démonter certaines inquiétudes », observe une source interne. Plus ce temps d’incertitude s’allonge, plus les opposants au projet tiennent le haut du pavé.