Ces adolescents immigrés qui voudraient travailler

« Ils veulent être footballeur, médecin. Comme tout adolescent, la plupart arrivent avec des rêves en tête. » A Paris, au service Oscar Romero consacré aux mineurs non accompagnés (MNA) étrangers (fondation Apprentis d’Auteuil), les travailleurs sociaux accompagnent 39 garçons, âgés de 15 à 17 ans, pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. « Notre objectif est de retravailler avec eux leur projet afin de les protéger, car ils doivent en priorité trouver un employeur et avoir un titre de séjour », insiste Xavier David, le directeur du service.

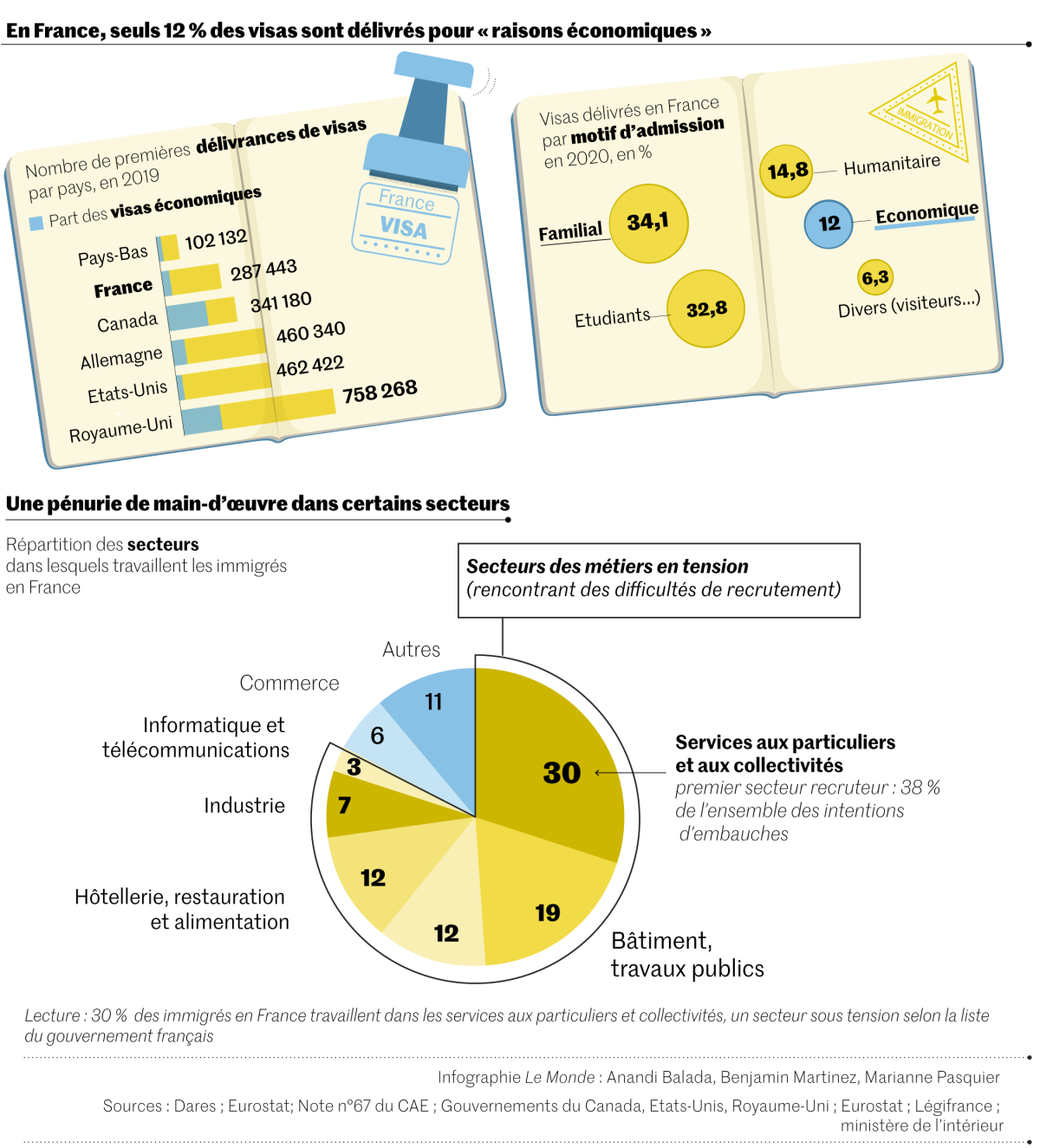

Venus du Mali, de Guinée, de Côte d’Ivoire mais aussi d’Afghanistan et d’Irak, ces adolescents sont formés à des métiers en tension comme la poissonnerie, la boucherie, le bâtiment, la grande distribution. « Ces jeunes sont courageux, résilients, avec la volonté de s’en sortir, soulignent Xavier David, le directeur du service et sa collaboratrice Mariam Sy. Ils arrivent à faire cet apprentissage sur des durées de plus en plus courtes, malgré les traumatismes qu’ils ont subis et le barrage de la langue. »

Reste qu’une fois majeurs, ils n’en ont pas fini avec les galères, cette fois d’ordre plus administratives. S’ils veulent rester sur le territoire, il leur faut un titre de séjour et une autorisation de travail que doivent réclamer leurs employeurs. S’ensuivent alors de longues périodes d’attente, surtout depuis l’arrêté du 1er avril 2021 sur les autorisations de travail.

« Selon les préfectures, les papiers demandés ne sont pas les mêmes, détaille la juriste Egidia Pichon-Leng, chargée de projets MNA. Et certaines personnes en demandent plus que ce qui est requis par les textes de loi. Pour que les jeunes n’aient pas de problèmes, nous nous plions à leurs exigences. » La dématérialisation des démarches accentue les difficultés pour des adolescents qui n’ont plus la possibilité de rencontrer leurs interlocuteurs.

A l’échelle nationale, le rythme des obligations de quitter le territoire (OQTF) – 23 746 en 2019 – s’est fortement accéléré. « A Paris, cela arrive de plus en plus souvent, il y a un an, nous avions trois OQTF à gérer, aujourd’hui, c’est vingt », confirme Mariam Sy, qui précise que ces procédures sont longues à contester, ce qui favorise l’errance du jeune.

Face à ces difficultés, des employeurs s’engagent en faveur de leurs apprentis, en se regroupant parfois devant les préfectures. « Ils se rendent compte de la valeur de leur parcours, se révoltent face aux complications administratives », ajoute-t-elle. En témoigne l’histoire de cet apprenti boulanger qui, en dépit des cinq lettres de soutien rédigées par son employeur, s’est vu refuser un titre de séjour pour une erreur administrative. « Il est resté cinq mois sans pouvoir travailler malgré un OQTF annulé », déplore Mariam Sy. Une logique jugée improductive. « Ils ont envie de travailler et on a besoin d’eux, on investit des fonds publics sur eux et lorsqu’ils sont prêts à travailler, à être autonomes et à ne plus percevoir d’aides, on freine leur insertion », regrette le directeur.