Vincent Vicard, économiste : « La France connaît une stabilisation industrielle plutôt qu’une réindustrialisation »

Economiste spécialiste des questions de commerce international, Vincent Vicard est adjoint au directeur du Centre français de recherche et d’expertise en économie internationale, rattaché aux services de Matignon. Il est l’auteur de Faut-il réindustrialiser la France ? (PUF, 176 pages, 12 euros).

La réindustrialisation permettrait-elle de résoudre une grande partie des problèmes de la France ?

C’est trop prêter à l’industrie, dont plusieurs caractéristiques sont un peu survendues, par exemple en ce qui concerne l’emploi. L’industrie manufacturière représente actuellement 11 % de l’emploi en France. Il ne faut pas rêver : même avec une politique très ambitieuse de réindustrialisation, on n’augmentera pas forcément le taux d’emploi en France – quelques dizaines ou centaines de milliers d’emplois peuvent être créés au mieux.

Mais une projection de la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques et de France Stratégie montre que, à l’horizon 2030, le taux d’emploi restera stable, car si l’on réindustrialise certains secteurs, les gains de productivité continueront à réduire l’emploi industriel dans d’autres. L’industrie ne suffira pas à assurer de bons emplois à la classe moyenne. Elle joue cependant un rôle majeur dans certains bassins d’emploi éloignés des métropoles.

La France se réindustrialise-t-elle vraiment ?

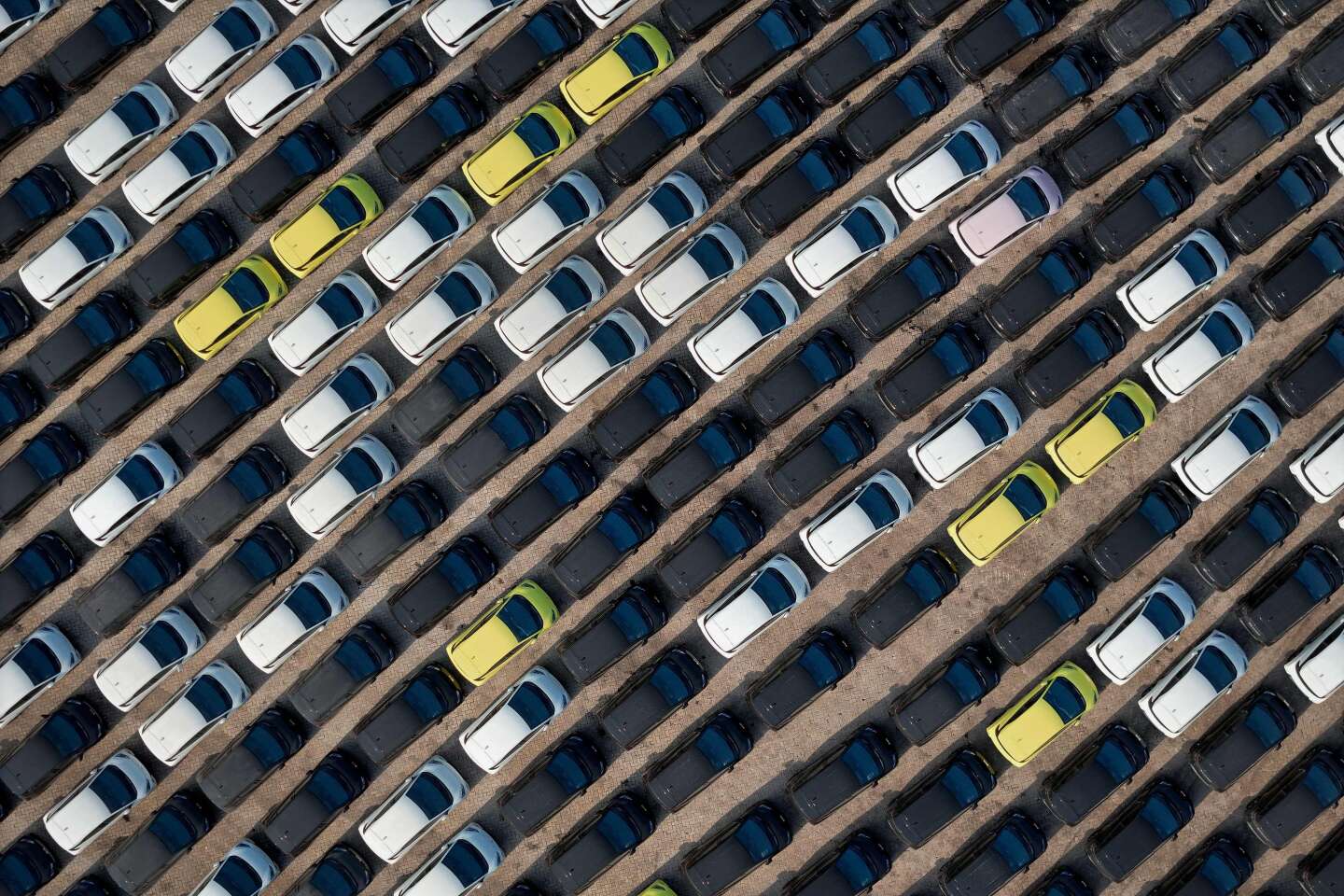

Les indicateurs sont ambigus. On a connu une période de baisse très importante de l’emploi industriel et de la part de l’industrie dans le PIB depuis les années 1980 jusqu’à la première décennie du XXIe siècle. Depuis une dizaine d’années, on connaît une stabilisation plutôt qu’une réindustrialisation, même si 130 000 emplois ont été créés dans l’industrie depuis 2017, notamment dans l’agroalimentaire. Mais la production industrielle reste au-dessous de son niveau de 2019, avant la crise due au Covid-19, et la productivité dans l’industrie française diminue, ce qui peut s’expliquer par le type d’emplois qui ont été créés et qui ne sont pas forcément dans les secteurs industriels à haute valeur ajoutée. Avant de parler de réindustrialisation, on devrait se demander de quelle industrie nous avons besoin en France, alors que la géopolitique mondiale et la crise climatique changent toutes les grilles de lecture.

La réindustrialisation suit-elle une stratégie ?

La lutte contre la désindustrialisation a commencé sous la présidence de François Hollande avec le pacte pour la compétitivité des entreprises. Le premier quinquennat d’Emmanuel Macron a poursuivi cette dynamique avec la baisse de l’impôt sur les sociétés et des impôts de production. Les coûts de production ont baissé, sans faire de différence entre les secteurs et les entreprises.

Il vous reste 54.57% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.

L’espace des contributions est réservé aux abonnés.

Abonnez-vous pour accéder à cet espace d’échange et contribuer à la discussion.