A Blois, de l’usine à l’aide à domicile

Le Loir-et-Cher, à la population vieillissante, manque d’aides à domicile. A Blois, Pôle Emploi forme des chômeurs en quête de proximité.

Article réservé aux abonnés

Olivier Boche était chef d’équipe à La Blésoise, une grande blanchisserie traitant chaque jour cinquante tonnes de linge sale en provenance des hôpitaux et hôtels de la région parisienne. Un cancer du rein, puis un AVC et un début de dépression l’éloignèrent durant cinq mois de son entreprise. « A mon retour, mon patron m’explique qu’il n’y a plus de boulot adapté à mes capacités. J’ai été licencié économique à 57 ans, après dix-neuf années d’ancienneté ! »

Mais pas question de rester les bras ballants. Olivier Boche se rappelle qu’il possède un CAP de charpentier métallique et postule auprès des usines locales. Aucune ne lui répond. Il hésite à changer de région, car sa femme est en CDI. Un court stage en maison de retraite, déniché par son conseiller Pôle Emploi, lui fait découvrir le métier d’aide à la personne. Il y prend goût mais hésite. « J’ai des amies qui travaillent en Ehpad et qui ont cherché à me dissuader. De toute façon, arrivé à un certain âge, on n’a plus trop envie d’avoir un patron sur le dos. Je voulais ma liberté. »

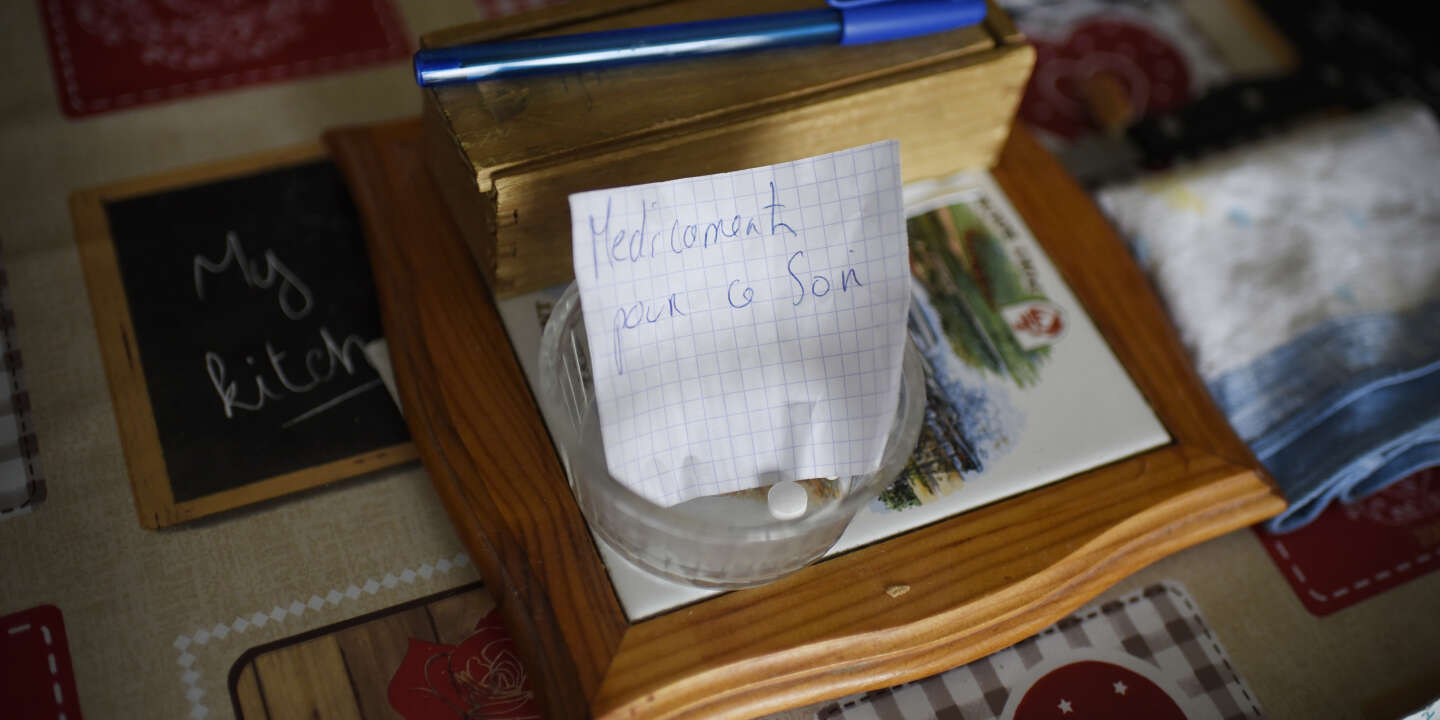

A l’hiver 2017, Olivier rejoint l’armée des 7 000 aides à domicile du Loir-et-Cher. Ses journées s’étirent de 8 heures à 20 heures, avec une longue pause déjeuner. Il accompagne un jeune handicapé au supermarché, assure la toilette, le lever du lit, l’habillement et les repas de personnes âgées dépendantes mais attachées à un maintien au domicile. « Je leur range même le bois pour l’hiver ! », explique-t-il. Son employeur est une antenne locale de l’Aide à domicile en milieu rural (ADMR), une association qui lui sélectionne des clients à moins de 15 kilomètres de son domicile.

Métier en tension

Selon l’enquête « BMO 2019 » (Besoin en main-d’œuvre) de Pôle Emploi, en région Centre-Val-de-Loire, le secteur des services aux particuliers représente 35 % des promesses d’embauche, contre à peine 12 % pour l’industrie et 7 % pour la construction. Les chiffres de l’Insee rappellent combien la région, plus qu’ailleurs, peine à retenir ses jeunes tandis que ses vieux, comme ailleurs, vivent plus longtemps. Cet été, quinze acteurs de l’accompagnement et de l’aide à domicile du Loir-et-Cher, associations et sociétés privées confondues, ont diffusé un communiqué pour « dénoncer une crise sanitaire qui s’annonce ».

Au Pôle Emploi de Blois, pas une semaine ne se passe sans qu’une entreprise de services à la personne vienne faire passer des entretiens d’embauche. « L’une d’elles promet même à ses futures recrues de les faire évoluer, petit à petit, vers le CAP petite enfance. Pour certains, garder des petits, c’est le Graal », explique Anne Renelier, responsable d’équipe à Pôle Emploi. Avec ses collègues, elle a lancé l’opération « Un emploi près de chez vous », grâce à laquelle des salariés en reconversion, de tous âges, sont accompagnés en douceur vers les métiers d’aide à la personne. « Mettre des chaussettes de contention à quelqu’un n’est pas très attractif mais cela permet à des gens coincés dans un bassin d’emploi inadapté de continuer de travailler sans avoir à déménager. A condition d’accepter de se déplacer souvent, d’un client à l’autre », ajoute-t-elle. Un parcours de formation est proposé, ponctué d’une immersion d’une semaine en Ehpad avec, à la clé, l’obtention de plusieurs qualifications comme celles d’« assistant de vie aux familles CCP2 » et de secouriste.