Patrick Artus : « Ces réformes impopulaires auxquelles la France devrait pourtant s’atteler »

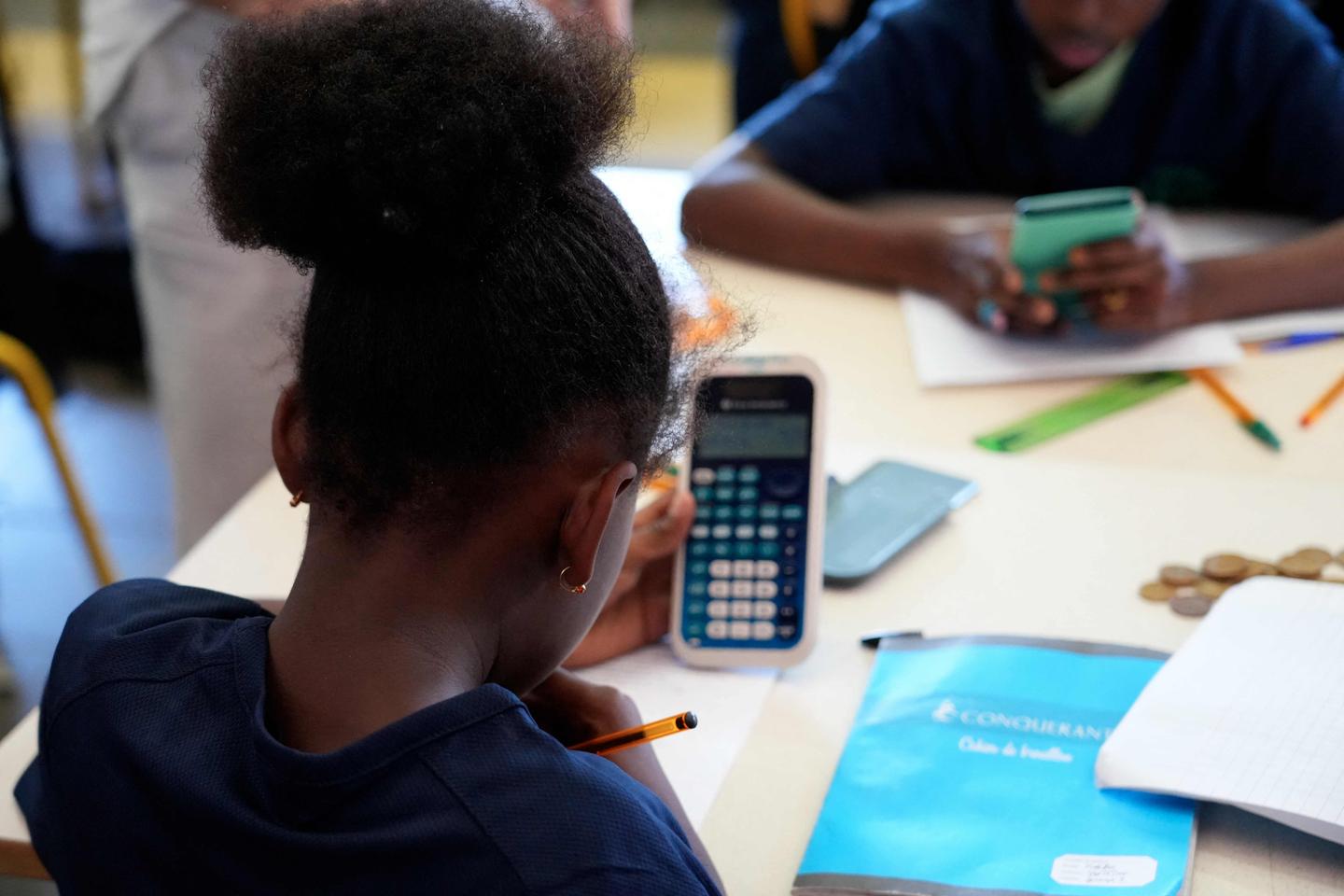

Un certain nombre de mesures de politique économique provoquent un refus presque instinctif de la part d’une majorité de Français. Comme frappées d’un tabou, plusieurs réformes, pourtant susceptibles d’améliorer la situation économique et sociale, ne peuvent guère être évoquées sans susciter l’opprobre. Citons-en cinq : l’introduction d’une part de capitalisation dans le système de retraite ; le passage d’une logique de protection de l’emploi à celle d’une protection des personnes et des compétences ; la réforme du système éducatif ; le transfert d’une partie des cotisations sociales vers la TVA ; et une réorganisation en profondeur du secteur public. Passons-les en revue.

La capitalisation

Il ne s’agit évidemment pas d’abandonner le système de répartition (dans lequel les actifs financent les pensions des retraités) pour un régime de retraite intégralement fondé sur la capitalisation (dans lequel ils épargnent pour leurs vieux jours). Car le passage de l’un à l’autre impliquerait en effet forcément, dans un premier temps, une double contribution pour les actifs, l’une finançant les pensions actuelles, l’autre constituant leur propre capital retraite. En revanche, la création, à côté du régime général et des régimes complémentaires, d’un « troisième pilier » obligatoire sous forme de capitalisation permettrait de relever sensiblement le niveau de vie futur des retraités.

Le rendement réel moyen d’un placement en actions françaises, dividendes compris, depuis 1990 a été de 6,9 %, à comparer avec une croissance de l’économie de 1,4 % par an. Difficile dans ces conditions de comprendre le rejet massif de l’opinion de l’introduction d’une dose de capitalisation dans le système de retraite.

La flexisécurité

Deuxième tabou : le passage de la protection de l’emploi à la protection des personnes, sur le modèle de la flexisécurité qui a été, par exemple, mis en place au Danemark. En France, une trop forte protection de l’emploi rigidifie la structure productive et freine la diffusion des compétences. Dans les entreprises, le coût élevé des licenciements dissuade certaines évolutions pourtant nécessaires et certains investissements. Cette situation est particulièrement néfaste au secteur technologique, dans lequel le taux d’échec de projets innovants est important.

Il vous reste 60.83% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.