« Que sait-on du travail ? » : les « travailleurs du clic » les plus actifs sont en majorité des femmes précaires

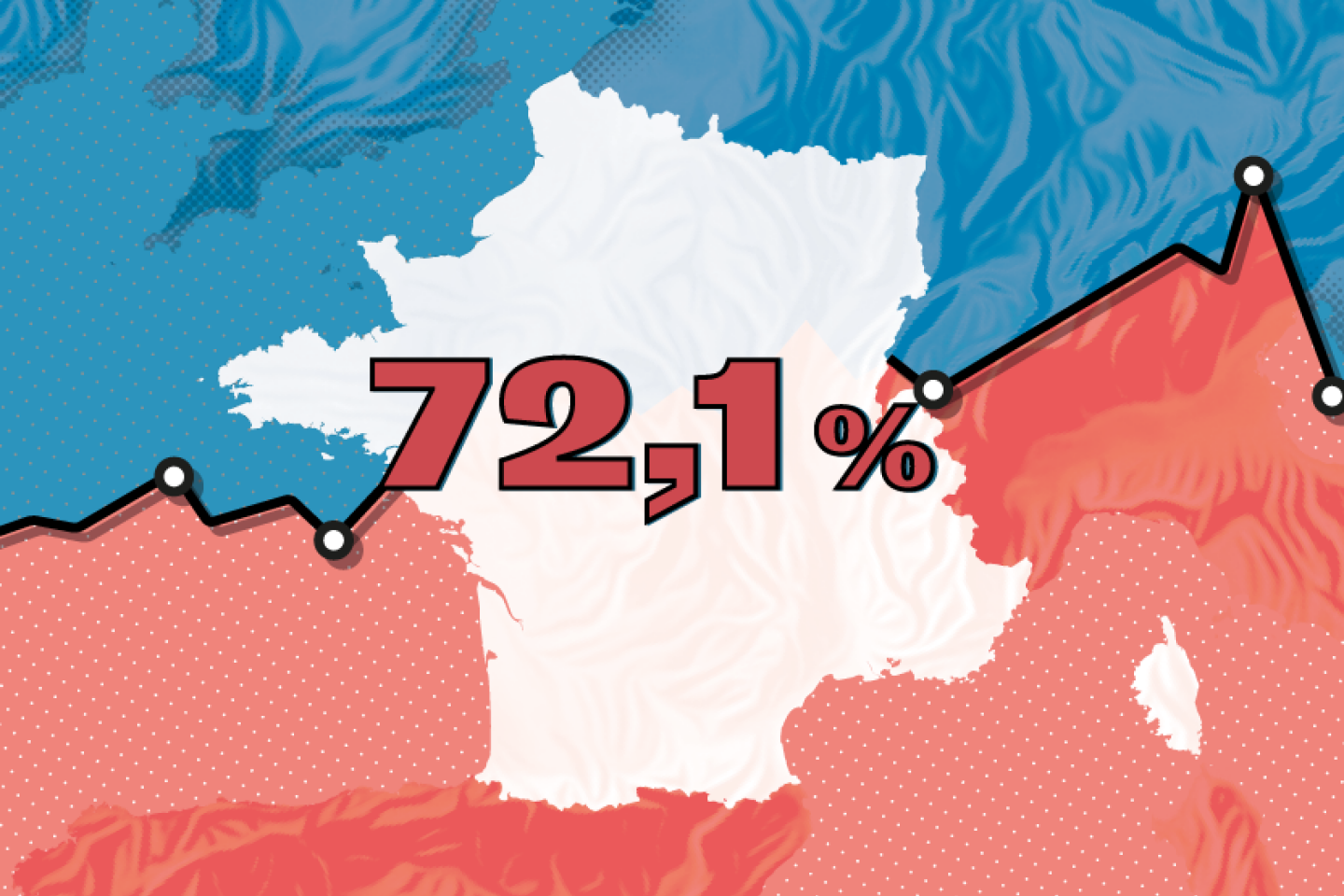

72,1 % : c’est la part de femmes parmi les usagers les plus intensifs d’une plate-forme de microtravail en ligne, selon une étude menée en 2018 auprès des utilisateurs du site Foule Factory. Les sociologues Pauline Barraud de Lagerie, Julien Gros, Luc Sigalo Santos ont divisé les travailleurs en quatre classes en fonction de leur temps et de leur fréquence de connexion sur ce site, des moins actifs (classe 1) aux plus actifs (classe 4). Parmi cette classe 4, les femmes sont donc surreprésentées, mais c’est tout particulièrement le cas de celles en situation d’inactivité, au chômage ou à la retraite : elles représentent 43 % de la catégorie, contre 19 % de l’ensemble des travailleurs interrogés.

Comment expliquer cette surreprésentation ? Les chercheurs reviennent sur leurs principaux résultats, dans le cadre du projet de médiation scientifique « Que sait-on du travail ? » du Laboratoire interdisciplinaire d’évaluation des politiques publiques (Liepp), diffusé en collaboration avec les Presses de Sciences Po sur la chaîne Emploi du site Lemonde.fr.

Les « travailleurs du clic » ont émergé au milieu des années 2000, avec le phénomène du « crowdworking » : une entreprise donneuse d’ordre découpe des missions en un grand nombre de petites tâches, exécutables rapidement et derrière leur écran par des « microtravailleurs ». Pour quelques centimes, ces derniers réalisent des sondages ou cliquent sur des images. Ils ne sont ni indépendants ni salariés, car la contrepartie financière est présentée « non pas comme une rémunération mais comme une compensation ou un dédommagement ».

En se concentrant sur une plate-forme réservée aux résidents français, les chercheurs veulent comprendre l’intérêt de ce « travail en miettes » dans un pays à fort pouvoir d’achat et doté d’une bonne protection sociale. En effet, les gains des utilisateurs sont ridicules, quelle que soit leur fréquence de connexion : les deux tiers des répondants déclarent ainsi gagner moins de cinq euros par mois, et seulement un sur dix plus de dix euros. De rares personnes atteignent cinquante euros.

Une image brouillée de la situation

Si cette somme est un revenu de complément pour une majorité d’utilisateurs – 60 % d’entre eux se connectent moins d’une fois par semaine –, les sociologues distinguent « une première ligne très minoritaire d’usagers intensifs, plus précaires et avec beaucoup plus de femmes », pour qui l’argent récolté est tout de même un enjeu. 5 % des répondants restent sur le site plusieurs heures par jour : ils constituent la « classe 4 », peu nombreuse, mais qui réalise en réalité la majeure partie des missions disponibles.

Il vous reste 22.66% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.