Bilan mitigé pour les emplois d’avenir

Alors que le gouvernement planche sur le contenu du futur revenu d’engagement annoncé le 12 juillet par Emmanuel Macron, la direction de l’animation, de la recherche, des études et des statistiques (Dares) du ministère du travail s’est opportunément penchée sur une solution mise en place par le quinquennat précédent, celui de François Hollande, pour lutter contre le chômage des jeunes les plus éloignés de l’emploi : les emplois d’avenir.

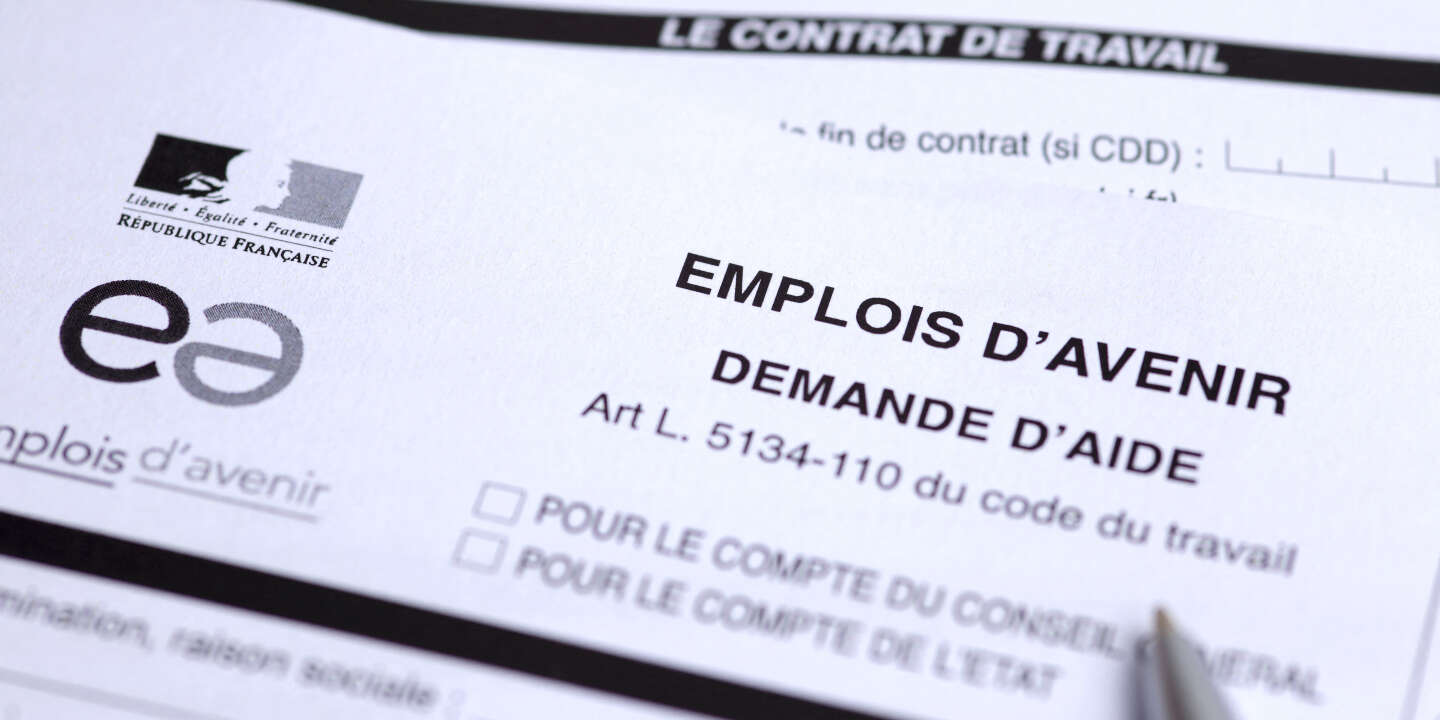

Destiné aux jeunes de 16-25 ans peu diplômés et issus de quartiers défavorisés, ce contrat se distinguait des autres emplois aidés en ce qu’il instaurait une obligation de formation par l’employeur, en échange d’une aide importante. Ce soutien financier s’élevait à 75 % du Smic dans le secteur non marchand (associations, collectivités…) et à 35 % pour les entreprises du secteur marchand, sur toute la durée du contrat, de un à trois ans.

Ce contrat aidé a connu un franc succès, puisqu’il a été souscrit par 364 000 jeunes entre 2012 et 2018. Mais ce dispositif a vite été abandonné par la présidence Macron en raison de son coût : 11 000 euros par jeune et par an en moyenne selon un rapport, sévère, édité en 2016 par la Cour des comptes. Soit 4 milliards d’euros environ sur toute la période.

Peu de chances d’un retour à l’emploi

Pour des résultats mitigés, si l’on en croit l’étude de la Dares parue début juillet. Afin d’évaluer l’efficacité des emplois d’avenir, le service des statistiques du ministère du travail a étudié l’évolution professionnelle, entre 2014 et 2018, de deux groupes témoins composés d’environ 22 000 jeunes chacun. L’un a bénéficié du dispositif et l’autre pas.

Première constatation : le passage par un contrat d’avenir n’augmente que modérément les chances de retour à l’emploi, et ce, à très long terme seulement. « L’effet moyen d’un passage par un emploi d’avenir est significativement positif sur le taux d’accès à l’emploi quatre ans après l’entrée dans le dispositif », fait valoir la Dares.

A cet horizon, l’écart entre ceux qui ont décroché un emploi et ceux qui sont demeurés au chômage demeure faible : quatre ans après, 62 % des bénéficiaires d’un emploi d’avenir ont trouvé un nouveau travail, contre 54 % des non-bénéficiaires. Avant l’échéance des quatre ans, l’effet du contrat d’avenir est même négatif : selon la Dares, ce constat s’explique par le fait que les jeunes qui n’étaient pas sous contrat d’avenir ont eu plus de temps pour chercher du travail – et en ont donc trouvé plus rapidement.

Il vous reste 42.4% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.