Dans la grande distribution, la prime de 1 000 euros a du plomb dans l’aile

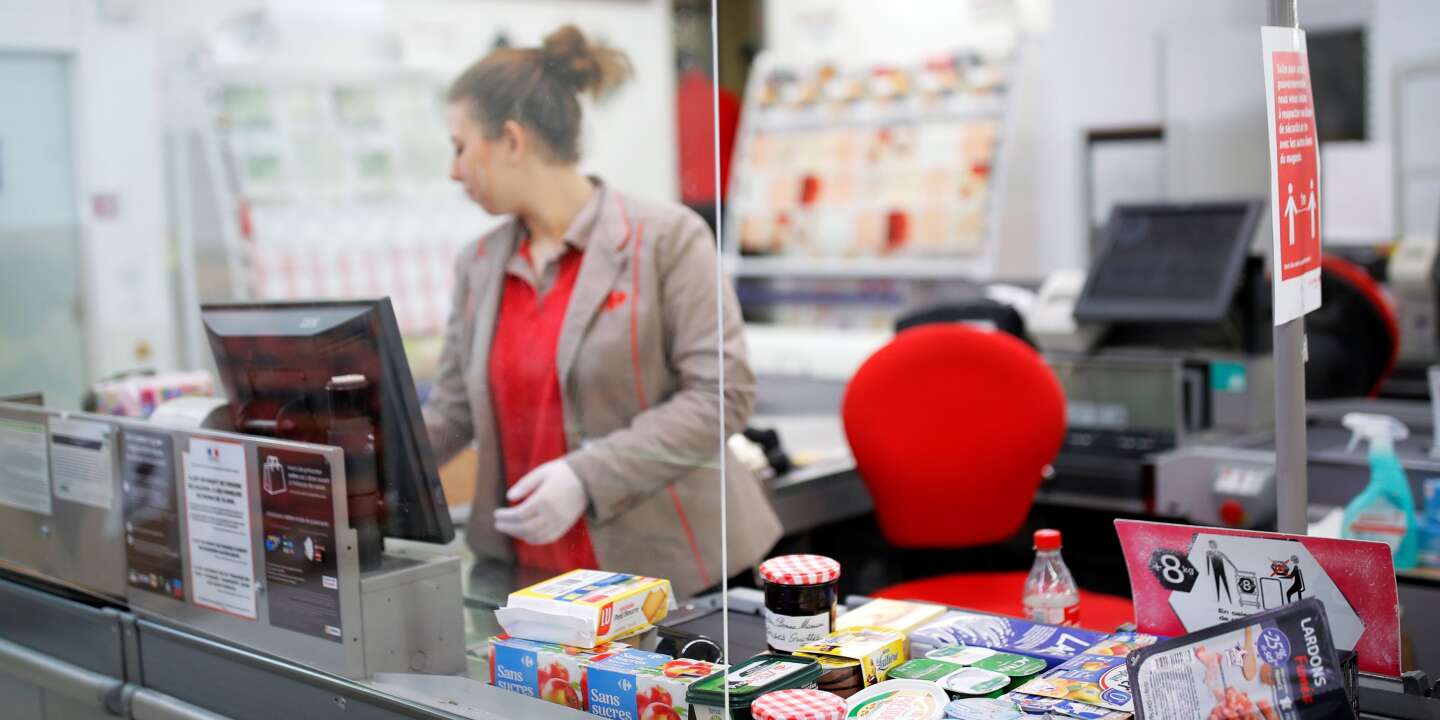

Face aux risques pris en venant travailler pendant le confinement de la population, les salariés de la grande distribution alimentaire avaient espéré être récompensés pour leurs bons et loyaux services. Les enseignes avaient promis, à grand renfort de communication, une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA).

Mais, dans les faits, chez certains, l’élan de générosité sera réduit à la portion congrue. « Où sont passés les 1 000 euros pour tous ? », s’indigne le syndicat UNSA groupe Casino dans un communiqué le 23 avril.

« Le groupe Auchan avait annoncé triomphalement qu’il verserait une prime de 1 000 euros à ses héroïques salarié-es », qui « ont découvert stupéfaits que cette prime sera au prorata de leur temps de travail, ainsi une caissière à dix heures hebdomadaire touchera… 50 euros », a indiqué le syndicat SUD Commerces et services, le 23 avril. « La prime a été négociée avec les représentants » syndicaux, rappelle-t-on chez Auchan.

Selon le bon vouloir des directeurs

Idem chez Casino (enseignes Franprix, Monoprix, Casino…), où la prime sera fonction de la présence effective : 1 000 euros pour un temps plein, 500 euros pour un mi-temps… Et elle « sera également impactée si les salariés ont été en congés sur cette période ! », indique l’UNSA.

Chez Leclerc, ce sera même selon le bon vouloir des directeurs de magasin, qui sont tous des chefs d’entreprise indépendants adhérant au réseau de l’enseigne. « Les centres Leclerc sont indépendants socialement, chacun gère sa politique sociale avec les organes représentant le personnel. La recommandation à tous les magasins est de distribuer la prime à leurs salariés », fait savoir la direction du distributeur.

Chez Casino, la différence de traitement entre salariés du siège et ceux des magasins et entrepôts passe mal. « Le personnel en télétravail est exclu de cette prime ! Une honte pour tous ceux qui participent aux bénéfices de l’entreprise en cette période de crise ! », affirme l’UNSA. Lors de la présentation des résultats annuels, le 26 mars, Jean-Charles Naouri, le PDG du groupe, avait pourtant été clair en précisant que la situation « n’est pas la même pour une hôtesse de caisse et quelqu’un au siège », et que distribuer de manière « uniforme serait injuste ».

Carrefour a aussi choisi de privilégier les salariés sur le terrain. 85 000 employés des magasins, drives et entrepôts se verront attribuer une prime de 1 000 euros sur leur salaire du mois de mai. L’entreprise a laissé entendre à ses syndicats, avec lesquels des négociations sont en cours, que la prime ne dépendra pas du temps de travail.

Il vous reste 0% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.