« L’intelligence artificielle pourrait accroître l’écart de pénibilité entre les travailleurs »

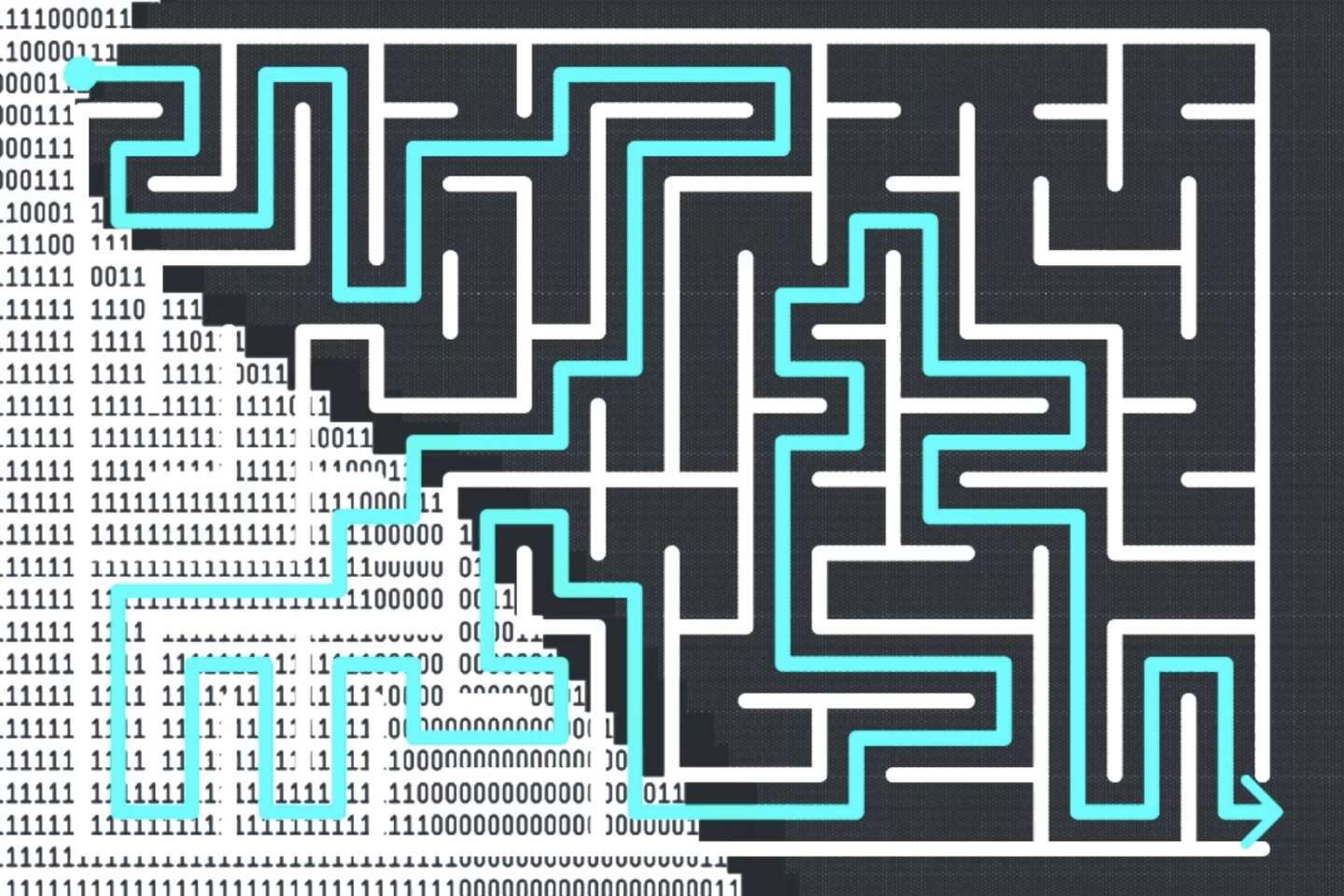

Le 30 novembre 2022, OpenAI inaugurait la révolution ChatGPT, application conversationnelle adossée à un modèle d’intelligence artificielle générative. D’abord gratuite, puis enrichie d’une version payante et augmentée, cette solution se veut capable d’interpréter des questions, appelées « prompts », et de proposer des réponses argumentées.

Dans le même temps, nos députés et sénateurs discutaient, en des termes parfois un peu caricaturaux, d’une réforme des retraites purement comptable, illustrant la faible capacité des responsables politiques à penser la question du travail sous l’angle des profondes mutations qui sont à venir. Parmi les nombreuses évolutions technologiques imminentes (robotisation, numérisation, automatisation, etc.), en effet, l’intelligence artificielle (IA) sera sans doute l’une des plus décisives et structurantes pour les emplois futurs.

L’IA aura notamment un effet considérable sur la pénibilité au travail : elle diminuera celle pour les cols blancs, mais elle n’aura pas le même impact positif pour les cols bleus. Cette révolution technologique qui se déroule sous nos yeux pourrait accroître l’écart de pénibilité entre les travailleurs.

La révolution occasionnée par l’IA aujourd’hui est analogue à celle que le taylorisme, qualifié d’organisation scientifique du travail, a engendrée au début du XXe siècle en généralisant la division du travail, tant horizontalement (division des tâches) que verticalement (hiérarchisation des tâches). Aujourd’hui, les solutions d’IA permettent d’approfondir la division horizontale du travail. La future « organisation automatique » du travail permettra vraisemblablement à l’homme de se concentrer sur les activités sur lesquelles la machine est la moins efficace et pertinente, comme la création ou la prise de décision.

Le rasoir de la logique

Il semble cependant que tous les travailleurs ne soient pas égaux face à cette révolution. Une étude du cabinet McKinsey a évalué que les travailleurs diplômés seront cinq fois plus exposés aux solutions d’IA que les travailleurs non diplômés. La dernière étude d’OpenAI confirme une plus grande exposition à l’IA des emplois dont les salaires sont plus élevés. Certains cabinets d’avocats ont déjà intégré ce type de technologie. Allen & Overy, par exemple, a annoncé le déploiement d’Harvey, un outil permettant d’automatiser certaines activités juridiques telles que l’analyse de contrats, les vérifications de conformité ou le contentieux, et ainsi de décharger les avocats des activités les plus laborieuses ayant le moins de valeur ajoutée industrielle, et même intellectuelle.

Il vous reste 56.38% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.