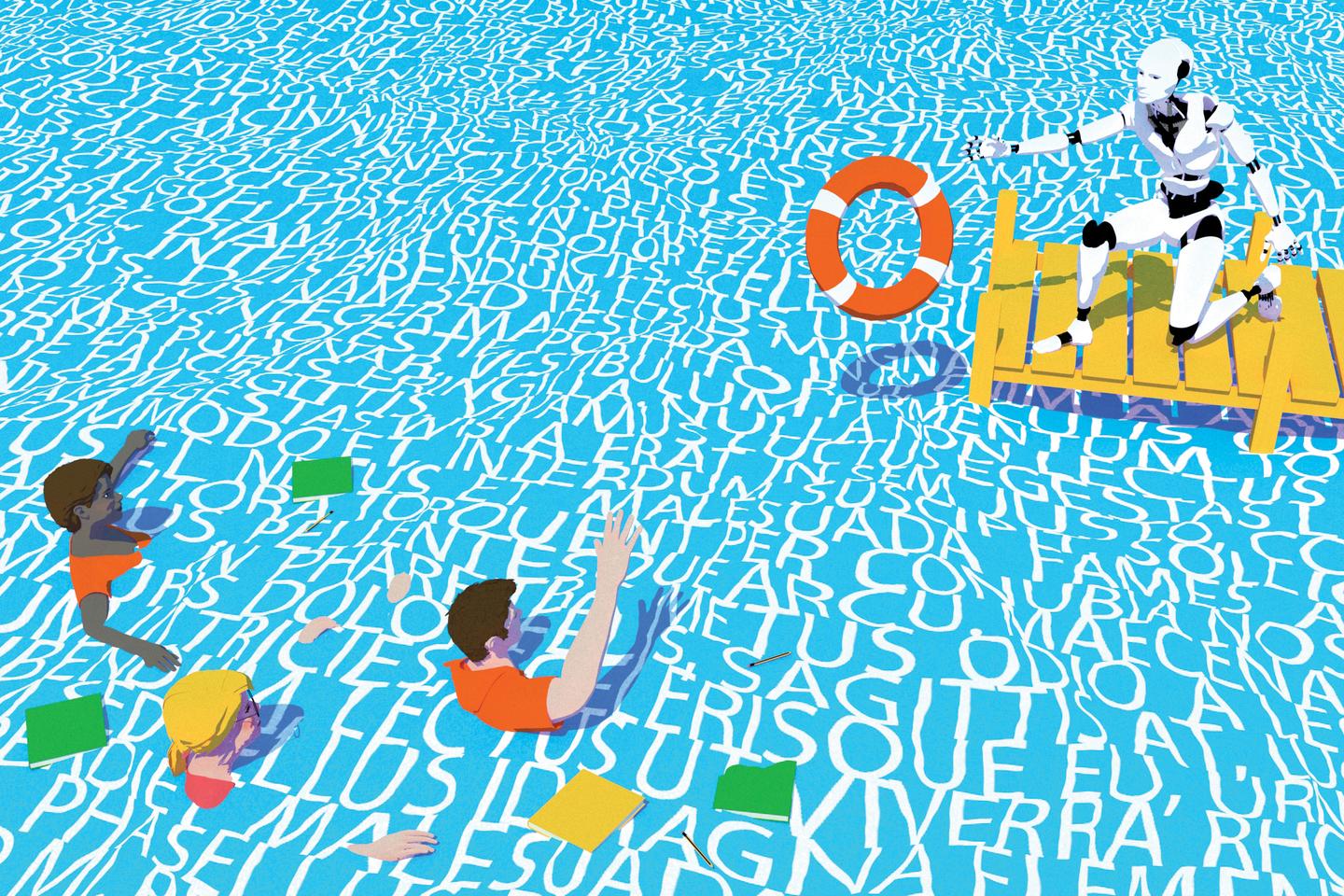

« ChatGPT, c’est ma bouée de sauvetage » : les parades des jeunes actifs fâchés avec l’orthographe

« Koniac et andoulilette. » Le bon de commande massacrant deux emblèmes du terroir français a été encadré telle une relique dans l’établissement du Nord où Arnaud (les personnes citées par leur seul prénom ont requis l’anonymat) a fait ses débuts « chaotiques » dans la restauration « C’est devenu mon surnom amical, et la restauratrice m’avouait récemment qu’à force de raconter cette anecdote elle devait réfléchir à deux fois quand elle présente sa carte aux clients, car son cerveau a intégré le terme “andoulilette” », raconte le maître d’hôtel de 21 ans, parfois sommé par ses patrons, à la fin du service, de copier 100 fois le nom de la spécialité charcutière dûment orthographié.

Aujourd’hui, les quetsches, topinambours, kouign-amann et autres profiteroles ne font plus trembler Arnaud, le crayon à la main : dans le grand établissement luxembourgeois où il est en poste, les commandes sont informatisées, mais l’écrit reste pour lui « très compliqué au quotidien ». « Je ne fais pas attention à accorder en genre, en nombre… La fée de l’orthographe ne s’est jamais penchée sur mon berceau », dit-il.

A l’image de ce que ressent Arnaud, les lacunes en expression écrite restent souvent mal vécues par les jeunes actifs concernés et sont susceptibles de nuire à leur insertion dans le monde professionnel. Le phénomène touche toutes les catégories socioprofessionnelles, indépendamment du niveau d’études.

Stratégies d’évitement

Maud (le prénom a été changé) aspire au bac + 8 et se dit « une quiche en orthographe ». « J’accepte davantage qu’on critique mon travail sur le fond plutôt qu’on relève mes fautes d’orthographe, j’ai l’impression d’être une gamine de CP », témoigne la doctorante en sociologie à Toulouse. La jeune femme de 25 ans a beau s’être offert un Bescherelle pour son anniversaire, les pièges vicieux de la langue française restent impénétrables. « Je me pose souvent la question de ma légitimité en doctorat, alors que je ne maîtrise même pas bien les règles d’écriture de la langue française, poursuit la future chercheuse. Je ne peux plus envoyer un SMS en ayant la conscience tranquille, à chaque fois que j’en rédige un à mes directeurs de thèse, je le repasse au correcteur d’orthographe. »

Il vous reste 77.25% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.