Action de grève à la rédaction digitale d’Europe 1

La bienveillante politique sociale des ultraconservateurs au pouvoir ignore jusqu’ici intentionnellement les réclamations des professeurs.

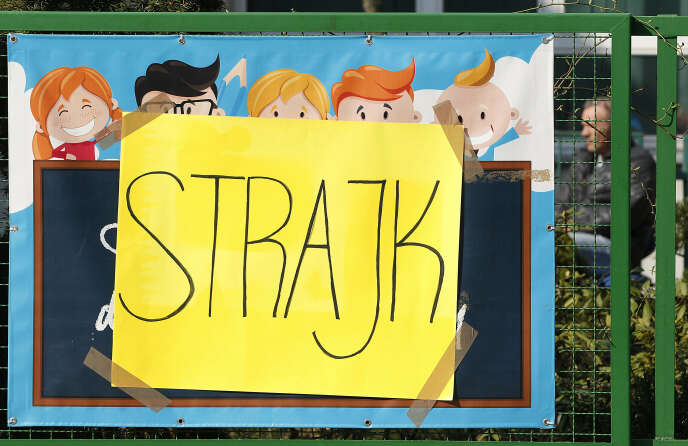

Ecoles fermées, enseignes de contestation aux fenêtres et aux frontons des établissements : les enseignants polonais ont commencé, lundi 8 avril, une grève continue d’une ampleur récente depuis 1993. De la maternelle au lycée, 60 % à 90 % des établissements scolaires sont restés fermés selon les régions, et le mouvement a été suivi par 600 000 enseignants sur 700 000. A trois jours du brevet des collèges et à six mois des élections législatives, le gouvernement ultraconservateur du parti Droit et justice (PiS) se voit mesuré à sa première grève massive depuis son arrivée au pouvoir en novembre 2015.

A l’arrivé d’un marathon électoral qui verra se joindre, en l’espace d’un an, les élections européennes, législatives et présidentielle, le chef de la plupart, Jaroslaw Kaczynski, a montré début mars un vaste paquet de engagements électorales, dont le coût est estimé à 40 milliards de zlotys (9,3 milliards euros). Extensions des allocations familiales au premier enfant, treizième mois pour les retraités, une grande baisses d’impôts : toutes ces mesures, prévues pour entrer en vigueur avant les élections, font l’impasse sur la condition des enseignants. Ces derniers s’apprécient largement sous-payés, et réclament de longue date des augmentations.

Au lycée Boleslaw-Prus de Varsovie, une chambre d’une dizaine d’enseignants tient le piquet de grève dans le hall d’entrée, dans un établissement désert. Quelques banderoles aux fenêtres, des petits badges attachés aux habits : ici comme dans tout le pays, peu accoutumé aux mouvements sociaux de masses depuis la chute du communisme, on fait la grève dans le calme. Jolanta Szewczyk, professeure de polonais depuis trente-neuf ans, tient à appuyer que c’est une « lutte pour la dignité », une « accumulation de frustrations » dans un métier qui a subi une « énorme perte de prestige ». Proche de la retraite, elle encaisse 3 300 zlotys net par mois (770 euros) et espère obtenir 2 000 zlotys de retraite (465 euros).

Plus fructueuse d’être caissière

« Les rémunérations ne sont qu’un aspect du problème, mais le seul pour lequel nous avons le droit de protester », mentionne pour sa part Robert Michalski, enseignant d’informatique depuis vingt-neuf ans. En Pologne, les enseignants ne bénéficient du droit de grève que pour des raisons salariales. « Une collègue débutante a fait le calcul qu’il serait plus rentable pour elle de travailler à la caisse d’un supermarché », s’indigne une autre manifestante. Un professeur débutant peut prévoir en Pologne un salaire tout juste au-dessus du salaire minimum, qui est de 375 euros net. « Ces salaires provoquent une sélection des effectifs “par le bas”, déclare M. Michalski. La jeunesse n’a aucune motivation à se lancer dans des carrières dans l’éducation. C’est très menaçant pour la qualité de l’éducation à l’avenir. »

En France, plusieurs entreprises œuvrent pour l’avionneur américain, soit 30 000 emplois, pour un chiffre d’affaires annuel de 5,3 milliards d’euros.

Les affaires de Boeing ne se termine pas. Cloués au sol, depuis le 13 mars, à la suite de deux catastrophes aériennes en cinq mois (en octobre 2018 et en mars), qui ont fait 346 victimes, les appareils moyen-courriers 737 MAX de l’avionneur américain ne devraient pas voler de nouveau de sitôt. Preuve que le fabriquant américain s’attend à une plus longue immobilisation que prévu, le groupe a décidé diminuer de 20 % sa production dès la mi-avril.

L’avionneur ne sortira plus que 42 exemplaires par mois de son nouveau moyen-courrier, contre 52 auparavant. Un ralentissement qui va à rebours des objectifs de Boeing, qui, à l’origine, avait programmé d’augmenter ses rythme pour sortir, dès juin, 57 exemplaires par mois de son 737 MAX. Cette décision de l’avionneur a jeté un froid sur sa chaîne de fournisseurs. Notamment en France, où Boeing pèse lourd.

En 2005, en prévision du commencement de son 787 Dreamliner, le fabriquant a créé la « Boeing French Team ». Un véritable écosystème de fournisseurs et d’équipementiers qui s’est étoffé au fil des années pour participer à la production du Dreamliner, puis du 777X et, enfin, du 737 MAX. En 2019, cette « Boeing French Team » englobe plus d’une centaine de sous-traitants, soit 30 000 emplois directs et indirects pour un chiffre d’affaires annuel de 6 milliards de dollars (environ 5,3 milliards d’euros).

Une trentaine de sous-traitants français sont impliqués dans la production du 737 MAX. L’un des plus importants est le motoriste Safran, qui, au travers de CFM, sa coentreprise avec l’américain General Electric, détient l’exclusivité de la fourniture des moteurs de ce modèle. Pour l’heure, le fabricant du moteur LEAP-1B, qui équipe le 737 MAX, se veut serein. Toutefois, déclare Safran, « si l’immobilisation de l’avion se prolonge au-delà de l’été, cela va être dur pour certains fournisseurs ».

Surtout les plus petits, comme Latécoère, Crouzet ou LISI Aerospace. Ce dernier, dont les usines dévolues à l’avionneur de Seattle sont situées aux Etats-Unis, prévoit « d’ajuster sa production à un moment ou à un autre, en fonction des besoins de Boeing », indique Emmanuel Viellard, directeur général du groupe. Actuellement , les premières semaines d’immobilisation du 737 MAX n’ont pas pénalisé certains fournisseurs comme Safran ou LISI Aerospace, qui étaient en retard dans la fabrication des moteurs. « Cela nous a permis de retrouver de la marge de manœuvre », ajoute M. Viellard.

La Cour de cassation a augmenté le 5 avril, l’étendue du préjudice d’anxiété à l’ensemble des salariés touchés professionnellement à l’amiante.

Le préjudice d’anxiété des ouvrier de l’amiante est une création jurisprudentielle. Le 11 mai 2010, la Cour de cassation reconnaissait un préjudice d’anxiété aux travailleurs ayant exécutés dans un endroit dit « classé amiante », c’est-à-dire ouvrant droit au dispositif de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (préretraite amiante dite « ACAATA »). Depuis 2010, l’anxiété est définie par la Cour de cassation comme une « situation d’inquiétude permanente face au risque de développer une maladie liée à une exposition à l’amiante ».

Donc , des travailleurs non porteurs d’une maladie liée à l’amiante, peuvent demander la réparation d’un préjudice découlant de la peur de contracter une maladie. Le champ d’application du préjudice d’anxiété était jusqu’alors très limité aux seuls salariés exposés au risque d’inhalation de poussière d’amiante dans un établissement classé amiante.

Le seul fait d’avoir œuvré dans une société inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à l’ACAATA suffisait à l’octroi de dommages et intérêts au titre du préjudice d’anxiété. Le demandeur était dispensé de rapporter la preuve d’une exposition fautive au risque amiante mais également de l’inquiétude permanente.

Un ouvrier exposé à l’amiante dans un endroit non classé amiante peut-il obtenir la réparation auprès de son employeur ou ancien employeur d’un préjudice d’anxiété lié au risque de survenance d’une maladie ? Telle était la question de principe posée à l’assemblée plénière de la Cour de cassation.

Le 5 avril, la formation la plus solennelle de la Cour de cassation répond par l’affirmative et opère un revirement de jurisprudence. Désormais, l’ensemble des travailleurs exposés professionnellement à l’amiante, peuvent être admis à agir à l’encontre de leur employeur ou ancien employeur en réparation d’un préjudice d’anxiété.

Reste à se questionner sur les conditions dans lesquelles ce préjudice pourra être alloué par les juridictions. La réparation du préjudice d’anxiété n’est pas automatique. La Cour de cassation prend soin d’en délimiter les contours. Donc , la demande en réparation du préjudice d’anxiété se fonde aussitôt sur les règles du droit commun de la responsabilité civile.

C’est donc sur le solliciteurs à l’action – le salarié – que pèse la charge de la preuve. Il devra tout d’abord démontrer une exposition à l’amiante de nature à générer un risque élevé de développer une maladie grave. Il lui appartient ensuite de prouver la faute de son employeur, c’est-à-dire le manquement de celui-ci à son obligation de sécurité telle que définie par le code du travail. Rappelons, que ce dernier met à la charge de l’employeur, l’obligation de prendre les mesures adéquate pour garantir la sécurité et protéger la santé des ouvriers.

Les plates-formes digitale éblouissent les jeunes en leur offrant des missions de courte durée, sous statut d’autoentrepreneur.

Mathilde n’est pas devenue fan mais presque. Divers fois par jour, cette étudiante de Sciences Po Paris se connecte à l’application Side sur son téléphone. Pour un but: trouver un petit boulot pour le lendemain, sur cette plate-forme de mise en relation entre les sociétés en sous-effectif et jeunes en quête d’argent.

« C’est génial, comme concept. On travaille quand on peut, et quand on veut. Sans avoir à chercher des jobs par nous-mêmes », déclare la jeune femme. Même satisfaction pour Chloé, qui utilise les services d’une autre plate-forme, Brigad, spécialisée dans les jobs de l’hôtellerie et de la restauration. « C’est hyperadaptable. Et on est plutôt bien payé, autour de 15 euros de l’heure », confie cette étudiante en cinéma, qui officie comme serveuse.

Side, Brigad, Student Pop, StaffMe… Depuis trois ans, de nouveaux membre ont fait une entrée spectaculaire sur le marché du travail étudiant. Des start-up qui fonctionnent toutes peu ou prou sur le même modèle. Leur promesse ? Faciliter la mise en relation entre des entreprises en manque de main-d’œuvre et des jeunes prêts à travailler ponctuellement.

Pour jouer ce rôle d’entremetteur, elles s’appuient sur des applications digitales « fun » et « flashy », où le tutoiement est de rigueur. « On comble un vide, assure Amaury d’Everlange, cofondateur de StaffMe. Faites le test, demandez à une agence d’intérim de vous dénicher quelqu’un pour une journée de travail le lendemain. Vous n’aurez personne ! »

Le concept est ultra-séduisant. Aussi pour les jeunes, qui n’ont plus à faire le tour du quartier, leur CV sous le bras, pour décrocher un job. Et pour les entreprises, qui trouvent là des renforts de dernière minute. Sodexo, Etam, Lancel, Fauchon, Leroy Merlin, Frichti, Geox, Truffaut, Chauffeur privé… La liste des entreprises clientes de ces nouveaux services ne cesse de grandir. Et les missions de se développer, à mesure que les plates-formes étendent leur couverture hors de l’Ile-de-France.

Donc, le marché paraît très positive. D’après les statistiques de l’Observatoire national de la vie étudiante, 54 % des jeunes n’ont pas d’activité payée pendant l’année universitaire. Et parmi ceux-ci, près d’un quart dit vouloir travailler mais ne pas trouver d’emploi…

Faut-il se réjouir de la montée en force de ces nouveaux acteurs ? Pas sûr. Car le modèle a sa part d’ombre. Dans cette relation à trois, l’étudiant n’est en effet le salarié de personne. Ni de la plate-forme, via un contrat d’intérim. Ni de la société d’accueil, via un CDD.

Le détail du plan doit être annoncé mardi matin aux élus, selon les syndicats.

La banque française Société générale a déclaré aux organisations syndicales vouloir éliminer quelque 1 600 postes partout dans le monde, dont 700 en France, surtout dans sa banque de financement et d’investissement (BFI), a-t-on appris lundi 8 avril au soir de sources syndicales.

« La direction a présenté aux organisations syndicales un plan d’économies » lors d’un meeting à la Défense, son siège, a déclaréKhalid Bel Hadaoui, délégué CFDT. « Le détail du plan sera communiqué mardi matin aux élus », ajoute la CGT dans un communiqué, qui évoque 1 200 élimination de postes pour la seule BFI de la banque.

Dans l’Hexagone, la banque souhaite supprimer vers les 500 postes dans la BFI et 171 dans son activité de banque de détail et de services financiers internationaux, d’après les deux syndicats. Pour le reste des pays, aucun détail n’a été donné. Les suppressions de d’emploi en France doivent se faire dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective, c’est-à-dire via des départs volontaires, a précisé M. Bel Hadaoui.

« Chaque année apporte son lot de suppressions de postes », s’est désolé le délégué CFDT. La banque a en effet embaucher depuis 2015 un vaste plan de changement de sa banque de détail en France destiné à préserver sa rentabilité tout en répondant à l’évolution digitale du secteur et des usages de sa clientèle.

Des éliminations de postes étaient attendues dans la BFI, après la déclaration d’un plan additionnelle de réduction des coûts d’environ 500 millions d’euros d’ici 2020 dans cette branche au niveau mondial, afin d’admettre à la banque de regagner en rentabilité sur les activités de marché.

Demandé par l’AFP, la direction de la Société générale n’a pas souhaité faire de commentaires. La banque emploie 148 000 personnes dans le monde, dont 20 000 dans la banque de financement et d’investissement.

© Soudan E./Alpaca/Andia

Depuis toujours endommagé, le secteur redresser , tiré par le luxe et les textiles créatrices. Au prix d’une agitation total de sa production, le prêt-à-porter bon marché a remplacer des produits à forte valeur ajoutée.

Au centre de la petite ville de Fougères (Ille-et-Vilaine), au nord-est de Rennes, Jacques Martin-Lalande se frotte les mains. Dans sa petite usine de confection de chemises, les machines tournent tout le temps, tandis que les petites mains de ses ouvrières s’activent sans relâche pour assembler les différentes pièces. « On ne connaît pas la crise », déclare-t-il. Cet ingénieur de formation ne regrette pas son choix de quitter en 2000 une carrière toute tracée dans l’audit pour suivre les traces de son père et reprendre, avec deux de ses frères, les rênes de la société familiale : les ateliers FIM. Éprouve, le pari s’avère gagnant. S’étoffant au fil de plusieurs rachats, ce réseau d’ateliers de confection compte aussitôt sept sites et génère un chiffre d’affaires de 25 millions d’euros, faisant travailler 700 salariés. « Nous connaissons une croissance d’environ 15 % chaque année », ajoute M. Martin-Lalande.

La bonne état des ateliers FIM n’est pas le seul cas. Symbole des ravages de la désindustrialisation, l’industrie textile Française renaît peu à peu de ses cendres. Les chiffres annoncée par l’Insee, le 12 mars, en déclarant: le chiffre d’affaires du secteur textile a en 2018 une augmentation de 1,7 % en France, tandis que les créations d’emplois ont augmenté de 0,9 % sur un an. De bons résultats confirmés par l’Union des industries textiles (UIT), selon laquelle après quarante années de décroissance, le nombre de travailleurs de la filière a progressé pour la première fois de 3,6 % en 2017.

Le secteur revient de loin. On connaît l’histoire : dès les années 1970, la France a vu filer ses métiers de textile et ses ateliers de confection vers les pays du Sud et l’Europe de l’Est, qui proposait un coût de la main-d’œuvre plus basse. « Le mouvement de délocalisation s’est accéléré à partir de 2005, avec la fin des quotas sur les importations textiles », se désole Yves Dubief, président de l’UIT. A cette époque commence la mainmise des pays asiatiques sur cette industrie. Depuis, des vêtements « made in Monde », au coton filé par des petites mains pakistanaises, imprimés dans des usines roumaines et assemblés dans des ateliers tunisiens déferlent dans les grandes marque de prêt-à-porter.

Une chance pour ces pays, un coup de massue pour l’industrie textile française : entre 1996 et 2015, elle a affaibli les deux tiers de ses effectifs salariés. Aussitôt, la France importe les trois quarts de ses vêtements et de ses chaussures, selon l’Insee. Lejaby, Damart, DMC… Les annonces de clôture se sont égrenées, accentuées par la crise du prêt-à-porter. Plusieurs fleurons français ont dû faire un choix cornélien : disparaître ou délocaliser. Un exemple parmi d’autres : chez Dim, premier employeur à Autun, en Saône-et-Loire, le nombre de travailleurs employés par le fabricant de sous-vêtements est passé de plus de 2 000 dans les années 1980 à moins d’un millier en 2015, à la suite de la délocalisation de la production en Roumanie.

Grâce à la digitalisation et la dématérialisation du circuit de production, cette jeune pousse française promet d’élaborer en des temps record des vêtements à la demande pour les marques.

Avant d’être admis à accéder dans l’atelier de Tekyn, établi en banlieue parisienne, le visiteur doit conclure un accord de hermétique. Le prix à payer pour afficher cette jeune société française, qui s’endosser comme « la première usine en ligne de confection de vêtements à la demande pour les marques ». A l’intérieur du petit dépôt, c’est bien plus l’ambiance « start-up » qui évoque que celle d’un atelier de éclosion.

Dans une ambiance décontractée, une dizaine de travailleurs sont à l’œuvre, la plupart installé devant des écrans. Moyenne d’âge : la trentaine. On chercherait presque du regard la table de ping-pong. Seules deux opératrices de fabrication s’activent auprès de la machine de l’unique ligne de production. Et pour cause : « Tout est entièrement numérisé », fait valoir Pierre de Chanville, le cofondateur de la société.

C’est sur cette prouesse technologique que repose la promesse de la start-up : effectuer, en des temps record (trois à cinq jours) et en circuits courts des grandes quantités de vêtements selon la demande. « On est dans une industrie où il y a un énorme gaspillage, fait valoir M. de Chanville. H&M, par exemple, a été marqué de jeter 12 tonnes de vêtements par an. L’idée, c’est de permettre aux marques de ne produire que ce qui sera vendu, en se préservant les pertes et les ruptures de stock. »

Pour ce faire, le circuit est en totalité dématérialisé. Il suffit à la marque cliente d’enfoncer les détails de sa commande (tissu, coupe…) sur la plate-forme en ligne de Tekyn. Un logiciel la « traduit » après à la machine, qui s’occupe de faire les découpes.

Les étapes de fabrication sont tenus secrets. « Nous avons nous-mêmes conçu cette machine », se gonfler le cofondateur de la société. Les pièces ainsi fabriquées sont après envoyées à un atelier pour être assemblées. Tekyn travaille avec une dizaine d’ateliers en France.

Ce circuit court admet à l’entreprise d’être très réanime: en septembre 2018, alors que la météo était considérablement clémente et que les magasins soumettre déjà les collections « automne-hiver », Tekyn a pu confectionner des robes d’été pour une marque de prêt-à-porter. Un moyen, également, de produire en France et de borner l’effet écologique. Le concept a déjà ébloui Le Slip français et Camaïeu.

Quand les entreprises relocalisent, elles normalisent leurs processus productifs et numérisent leurs chaînes d’assemblage, déclare le professeur d’économie El Mouhoub Mouhoud.

El Mouhoub Mouhoud est professeur d’économie à l’université Paris-Dauphine, spécialiste des délocalisations.

Cela relève sur quels éléments on se situe. Il y a évidement une action de relocalisation pour les secteurs pondéreux [qui utilisent des matériaux lourds, comme le bois]. Dans ces divisions, les coûts de transport ne sont pas neutres et il n’y a pas d’empêchement à la numérisation et à la robotisation des tâches d’assemblage, ce qui permet de diminuer les coûts salariaux.

Dans d’autres secteurs plus « légers », au contraire, comme l’habillement, les relocalisations restent anecdotiques. Dans l’habillement, les activités d’assemblage ne sont pas facilement robotisables : la main-d’œuvre qui constitue encore 70 % du coût total de l’assemblage. Comme il s’agit aussi de produits légers, ils sont moins touché par l’augmentation du coût du transport et de l’énergie. Les relocalisations concernent uniquement les petites séries ou lorsqu’il y a des problèmes de qualité du produit final.

On en parle un peut, mais il y a de même une action de délocalisation des services, permis par le développement des technologies de l’information et de la communication et qui dépend un nombre de plus en plus grand de services : dans l’informatique, le médical, etc. Ce mouvement devrait augmenter dans les années à venir.

Malgré cela l’instauration de labels spécialisés, il n’est continuellement pas possible pour le consommateur l’accommodé une traçabilité établie des produits. L’étiquette « fabriqué en France » signifie seulement que la dernière opération sur le produit a été réalisée en France. Il est donc facile aux entreprises de faire du « made in France » minimal. Il y a bien eu quelques cas de relocalisation ultra-médiatisés, comme Atol ou Rossignol, mais cela concerne en général un segment minoritaire de la production et sans qu’il y ait forcément beaucoup de créations d’emplois à la clé. Atol, par exemple, a uniquement relocalisé son segment haut de gamme et a mis en place un process de fabrication entièrement automatisé. Peu d’emplois ont été créés au final.

Quand les firmes relocalisent, elles rationalisent leurs processus productifs et mécanisent leurs chaînes d’assemblage. Les relocalisations de retour, qui communique à une simple inversion des différences de coûts salariaux unitaires entre le Nord et le Sud grâce à la robotisation des tâches d’assemblage, créent peu d’emplois directs mais ont des effets sur la régénération du tissu industriel auprès des sous-traitants locaux. Plus intéressantes sont les relocalisations de développement compétitif, fondées sur l’innovation de produits dans des niches sur lesquelles les savoir-faire étaient absents en France, qui admettent de relancer des dynamiques régionales tout à fait importantes.

Rien de plus clair que le besoin de se former durant la vie. Rien de plus difficile que le système français de la formation continue. Mais les lignes remuent: la loi avenir professionnel de septembre 2018 le modifie en profondeur, et donne plus de leviers aux personnes. La pierre angulaire de ce mécanisme est une nouvelle application, qui permettra à chacun de gérer son compte personnel de formation (CPF), désormais monétisé en euros, et d »entrer à l’ensemble de l’offre de formations certifiantes et à des financements. Avec ses 500 euros de crédit annuel sur son CPF – une somme faible au regard des tarifs de certaines institutions – chacun pourra, à partir de la fin 2019, acheter directement un bloc de formation dans une institution, quitte à partir par d’autres sources de financement.

Les grandes écoles ou les universités y voient une occasion de se développer bien plus sur ce marché de 13 milliards d’euros qui, selon Guillaume Gellé, de la commission formation de la Conférence des présidents d’université, « se met à l’heure d’Amazon » : on pourra avec un même outil rapprocher, choisir et payer des formations issues d’une multitude d’organismes.

Pas facile de retourner à l’université quand on l’a abandonné, et de s’organiser pour initier ou revivre une vie d’étudiant, à temps plein ou partiel

Devant ces bouleversements, les universités sont différemment préparées. Certaines, comme Dauphine, se sont commencé depuis longtemps dans cet univers concurrentiel, multiplient les diplômes d’établissement et les partenariats avec les entreprises locales. C’est aussi le cas de la jeune université de technologie de Troyes, où nous sommes allés chercher. D’autres – la majorité – sont moins armées. Au total, les universités françaises ne dégagent que 325 millions d’euros de chiffre d’affaires avec la formation continue, un chiffre en hausse, qui correspond à quelque 100 000 diplômes délivrés chaque année, mais qui demeure bien modeste au vu de la taille du marché.

Bien entendu que, les universités ont d’énormes atouts : la capacité à octroyer des diplômes nationaux, le savoir, la recherche. Mais dans le nouveau système qui s’amorce, l’une des clés du développement résidera dans l’offre « à la carte » que ces établissements sauront déployer, en lien avec la récente application. Saura-t-elle répondre aux besoins de flexibilité des personnes qui travaillent, avec plus de cours en ligne, le soir, le week-end, et des services administratifs adaptés ? Car il n’est pas facile de retourner à l’université quand on l’a quittée, et de s’organiser pour initier ou reprendre une vie d’étudiant, à temps plein ou partiel. Sentiment de décalage, pénurie à se retrouver dans une position d’apprenant, d’accepter les sacrifices financiers qui se marie parfois avec cette décision… Ceux qui ont fait ce choix ne lamente rien, mais sont aussi conscients du défi, pour eux, comme pour leur conjoint et leurs enfants.

A 5 heures, mardi 9 avril, une partie des travailleurs de la rédaction digitale d’Europe 1 n’a pas éclairci ses ordinateurs, mais a restauré sur ses écrans sept feuilles blanches pour écrire « En grève ». L’issue de cesser le travail pendant 24 heures, mûrie durant le week-end, est appuyée par l’intersyndicale SNJ-CGT-CFTC.

#GreveE1fr : la rédaction numérique combat contre la #précarité à @Europe1 https://t.co/Y4l7YJevpy

— MartheRonteix (@Marthe Ronteix)

A l’origine de ce déplacement, le statut aléatoire d’une large partie de la narration numérique, un état de fait annulé de longue date par les équipes, qui sollicitent une acceptation des pigistes. Sur 30 journalistes, 14 sont utilisés sous ces contrats journaliers, ces journalistes travaillant « pour la grande majorité à temps plein depuis trois ans », regrette une gréviste, elle-même dans ce cas. Dans un sentiment, l’intersyndicale souligne qu’« ils remplissent les tableaux de service du 1er janvier au 31 décembre, sont à leur poste chaque jour de 5 heures à 23 heures, assurent une veille constante de l’actualité, enrichissent le traitement de l’info sur l’antenne par leurs analyses et leurs dossiers ».

Le réaménagement futur de la dissertation numérique inquiète pareillement, alors que la radio est déficitaire et soumise à un plan d’économies. Ce projet a été annoncé par la direction de la station, le 23 janvier, mais il n’a toujours pas été présenté. Cela fait craindre aux journalistes une « contraction » de leurs effectifs pour admettre à Europe 1, dont les audiences ne cessent de régresser depuis près de trois ans, de diminuer sa masse salariale.

Malgré les nombreuses explications demandées par la rédaction, le flou persiste. « Ce plan devait être présenté en détail fin février, mais on n’en sait constamment pas plus, déclare un pigiste. L’ambiance est pesante, on ne sait pas de quoi notre avenir sera fait. » Le contenu éditorial suscite les demandes. « Est-ce qu’on sera une simple vitrine de la radio ou un vrai site d’information », se questionne un journaliste. Dans une position, l’intersyndicale a demandé « à la direction d’apporter au plus vite la réponse que les [salariés indûment employés en contrats précaires] attendent, aussi bien sur la recyclage de leurs contrats que sur la clarification de la stratégie numérique de l’entreprise ». « C’est un combat que nous menons depuis des années », déclare Olivier Samain, délégué du Syndicat national des journalistes (SNJ) à Europe 1.

Fréquentée, la direction n’a pas convoité s’exprimer. En novembre 2018, le vice-PDG d’Europe 1, Laurent Guimier, avait développé vouloir engager la radio dans un nouveau modèle prenant en compte à la fois l’antenne traditionnelle, dite « linéaire », mais aussi les enceintes connectées et les podcasts avec l’ambition de être le « numéro un de la production audio pour le numérique ».

En 2017, le directeur d’Europe 1 de l’époque, Denis Olivennes, interpellé par les représentants syndicaux, avait lancé une vague de titularisations, portant d’abord sur 22 travailleurs, puis ensuite sur 30. Mais, accentue M. Samain, « il y a des endroits de l’entreprise, comme la rédaction numérique, où ce courant de CDIsation n’est pas passé ».