Les employés mobilisés pour la grève et à protester partout dans l’Hexagone

Un appel unitaire qui pourrait n’être « qu’une étape » : les fonctionnaires sont appelés à faire la grève et à protester partout en France, jeudi 9 mai, contre le projet de loi censé « moderniser » leur statut, qui se présentera à l’Assemblée nationale à compter du 13 mai.

C’est la quatrième journée nationale d’action dans la fonction publique depuis le début du quinquennat d’Emmanuel Macron, après celles du 10 octobre 2017 et des 22 mars et 22 mai 2018. Mais « c’est la première fois que le gouvernement se retrouve confronté à toutes les organisations syndicales qui rejettent un projet de loi », déclare Mireille Stivala (CGT), rappelant une « situation inédite ».

Les syndicats de la fonction publique (CGT, CFDT, FO, FSU, Solidaires, UNSA, FA-FP, CFE-CGC, CFTC) révoquent une réforme à « la portée très grave », tant pour les agents que pour l’avenir des services publics. En inverse, le gouvernement a exposé son texte, qui facilite particulièrement le recours aux contractuels, comme une nécessité pour rendre l’administration « plus attractive et plus réactive » face aux « nouvelles attentes » des Français.

Appel dans la durée

Les syndicats ont d’ores et déjà annoncé que la journée de jeudi ne serait « qu’une étape » d’une mobilisation « dans la durée » pour « dire non » à ce projet de loi présenté en conseil des ministres le 27 mars et solliciter au gouvernement qu’il « ouvre enfin des discussions sur de nouvelles bases ».

Près de 150 manifestations sont attendues dans toute la France, selon les syndicats. A Paris, le cortège s’élancera à 14 heures de la place Denfert-Rochereau, à destination des Invalides. « Des appels à révéler ont été lancés dans de nombreux secteurs, bien au-delà de la fonction publique », qui rassemble quelque 5,5 millions d’agents dans ses trois versants (Etat, hospitalière, territoriale), a dit à l’AFP Baptiste Talbot, secrétaire général de la fédération CGT des services publics.

Ils intéressent la chimie et le commerce, mais aussi les cheminots ainsi que les retraités, qui manifesteront aux côtés des enseignants, des soignants, des douaniers, des agents des finances publiques ou encore des fonctionnaires territoriaux, pour défendre leurs missions et des services publics de qualité.

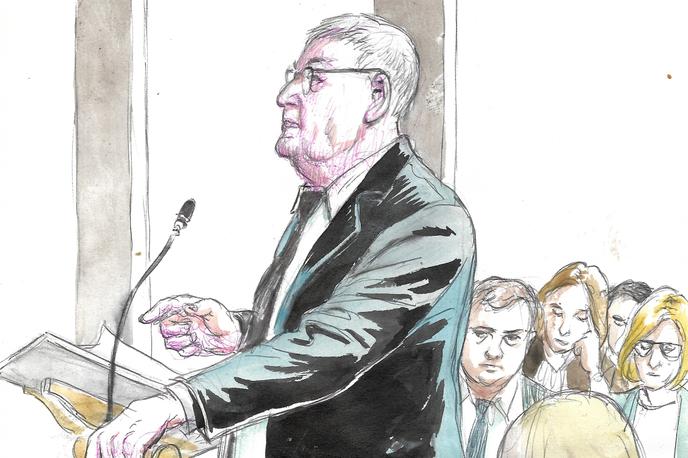

Chez les enseignants, le ministre de l’éducation nationale Jean-Michel Blanquer a dit tabler sur une grève d’« une certaine importance », prévoyant un taux de manifestant « d’environ 15 % » dans le primaire, « moins » dans le secondaire.

Une « forte mobilisation est attendue dans les établissements hospitaliers », a déclaré à l’AFP Patrick Bourdillon de la CGT santé/action sociale, qui a placé un préavis de grève national reconductible « spécifique aux urgences et aux Samu ». Depuis des semaines, des mouvements de grève essaiment aux urgences, notamment celles de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) mais aussi de Nantes, Strasbourg et Lyon, où les soignants réclament plus de moyens pour faire face à l’accumulation des services. « On a atteint un point de non-retour », a déclaré M. Bourdillon, dénonçant des services « en train d’exploser ».

« Passage en force »

Sur le projet de loi, les syndicats examinent « un passage en force » du gouvernement, qu’ils attaquent de vouloir une fonction publique placée sur les règles du privé, au détriment du statut de fonctionnaire et de l’indépendance des agents. Bernadette Groison (FSU) s’exprime « désaccord profond avec l’orientation choisie par le gouvernement sur l’avenir de la fonction publique » et Gaëlle Martinez (Solidaires) d’un texte « qui fait l’unanimité contre lui ».

A la CFDT, Mylène Jacquot déclare « l’élargissement du recours au contrat » comme un « vrai désaccord » or qu’à FO, Christian Grolier révoque la surdité d’un « gouvernement anti-fonctionnaires » et que Luc Farré (UNSA) voit dans le texte une « boîte à outils » pour « privatiser à terme la fonction publique ».

Le projet de loi sera présent à l’Assemblée nationale à compter de lundi 13 mai en première lecture. Le gouvernement désire le faire choisir avant l’été pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2020. Le projet de loi s’inscrit dans un objectif de cession de 120 000 postes de fonctionnaires d’ici à 2022.

Le ministre de l’action et des comptes publics, Gérald Darmanin, a qualifié d’« atteignable » cet objectif le 26 avril, alors qu’Emmanuel Macron s’était dit la veille prêt à « l’abandonner », sollicitant au gouvernement « son analyse d’ici à l’été ».

La Camif, commerçante en ligne de meubles et de linge de maison, est des premières « entreprises à mission ». Déterminé par la loi Pacte, ce statut dédie la notion d’intérêt social et ouvre la voie à une récente vision de l’entreprise. Son PDG, Emery Jacquillat, a prévenu tout le monde en faisant transformer les statuts de son entreprise dès novembre 2017.

Le capitalisme tel qu’on l’a connu vit-il ses dernières heures ?

Je ne peux pas le découvrir, mais il est vrai qu’il y a un modèle qui doit naître, et vite : un modèle d’entreprise plus participative avec une économie plus locale, plus inclusive, plus circulaire. Le chantier est énorme, il faut tout réinventer : le management, le modèle d’affaire, le cœur de l’offre… Nous n’avons plus le choix, il faut rendre nos activités acceptables sur le plan social et environnemental.

Est-ce que le passage sera doux ? Je ne le crois pas. Il y a aura des sociétés, des territoires et des régions qui seront incapables de s’assembler. Seules les entreprises les plus agiles et qui sauront utiliser le digital seront encore là dans vingt-cinq ou cinquante ans. Les actionnaires visionnaires auront vite compris que pour continuer à faire du profit il faudra miser sur des entreprises à impact positif. Le capitalisme responsable, c’est le capitalisme qui a tout compris.

Est-ce que vous restez optimiste pour la suite ?

Oui. Il y a chez de nombreux chefs d’entreprise et les collaborateurs cette soif de donner du sens. La prise de conscience collective s’est opérée dans les deux dernières années avec l’arrivée de Trump au pouvoir et la sortie des Etats-Unis de l’accord de Paris, la reproduction des rapports scientifiques alarmistes et plus récemment la démission de Nicolas Hulot. Les politiques ne savent plus faire ; c’est à nous de faire. L’entreprise « à mission » arrive à ce moment de notre histoire, pour arriver à encourager les entreprises à prendre des promesses qui se traduisent par des objectifs concrets et mesurables sur les enjeux sociaux et environnementaux.

Comment le digital peut-il aider les entreprises à prendre ce tournant ?

Tous les deux ans, on double le nombre de publications, de consciences abordables partageables par l’humanité. La donnée et l’intelligence sont aussitôt accessibles à toutes les entreprises. Je prends l’exemple de l’application Yuka, qui admet de scanner les produits alimentaires et d’estimer leur impact sur la santé. L’application utilise la base de données Open Food Facts. Demain l’IA sera accessible de la même manière. Tout l’enjeu est de s’obtenir de cette richesse d’informations pour la traduire en valeur économique, sociale et environnementale pour adoucir les défis.

La Camif est l’une des deux premières entreprises françaises à s’être affectées dans leurs statuts d’un « objet social étendu », « au bénéfice de l’homme et de la planète ». Comment y parvenir quand on vend des meubles et des objets de décoration ?

Demain on attirera mieux mais moins. Nous devons octroyer de la valeur aux objets qui nous terminent. En 2017, quand nous avons défini nos objectifs, nous avons acceptés qu’on n’y arrive pas en posant clairement notre cahier des charges sur la table des fabricants. Nous avons organisé un « Camifathon » pour assembler designers, consommateurs, fabricants et experts en économie circulaire.

De ces trois jours d’ateliers participatifs sont nées des collaborations, parfois entre des entreprises compétitrices, pour créer notre propre marque d’objets fabriqués à partir de déchets (canapés en tissus recyclés, matelas en matières recyclées, etc.). Pour nous, c’est une modification complete de métier. Nous passons de dispensateur à éditeur de meubles. Les chefs de produit deviennent des chefs de projets. C’est passionnant pour les équipes.

« Ce qu’on est en train de faire, je pense qu’on peut le faire dans tous les métiers »

Le digital permet aussi une meilleure information du client. Sur chaque fiche produit nous donnons le pays de fabrication, la liste des composants, des informations sur le fabricant… Nos recherches montrent que les clients veulent en savoir plus. Est-ce que les salariés sont heureux ? Est-ce que l’entreprise paye ses impôts en France ?

Cette clarté de l’information et la traçabilité des produits sont essentiels pour restituer la confiance dans les marques et permettre aux consommateurs de faire un choix éclairé. Cette révolution, on la mène à notre petite échelle. Quand on contient de fermer notre site le jour du Black Friday, cela a un impact fort dans notre écosystème. Ce qu’on est en train de faire, je pense qu’on peut le faire dans tous les métiers.