Le grand décrochage de la productivité en France

Depuis son atelier au bord du lac d’Annecy, avec vue panoramique sur les montagnes, Eric Roussel, à la tête de Neo, fabricant de produits techniques pour les sports de plein air, cherche à comprendre. « En 2022, nous avons connu parmi notre équipe de vingt-sept salariés une augmentation importante des arrêts maladie et des absences, ce qui a entraîné une baisse globale de 10 % de la production : autrement dit, sans cet absentéisme, nous aurions pu augmenter notre chiffre d’affaires d’autant. » Derrière le témoignage de ce chef d’entreprise, le constat d’un phénomène assez généralisé en France depuis la crise sanitaire : le décrochage de la productivité.

A l’échelle du pays, entre 2019 et mi-2023, la valeur ajoutée – la richesse produite – a augmenté de 2 %, mais les effectifs salariés, eux, ont progressé de 6,5 %. Depuis la crise sanitaire, les entreprises ont en effet massivement recruté : selon les derniers chiffres publiés, mercredi 29 novembre, par l’Insee, l’économie française comptait à cette date près de 1,2 million d’emplois salariés de plus que fin 2019.

Or, quand le nombre de travailleurs augmente plus vite que la production, cela se traduit mathématiquement par une baisse de la productivité. « Compte tenu du ralentissement de la croissance enregistrée depuis 2019, si la productivité n’avait pas baissé, l’économie française aurait dû non pas créer 1,2 million d’emplois, mais en détruire 180 000, explique l’économiste Eric Heyer, directeur du département analyse et prévision à l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE). C’est comme si on avait désormais environ 1,3 million de salariés “de trop”. »

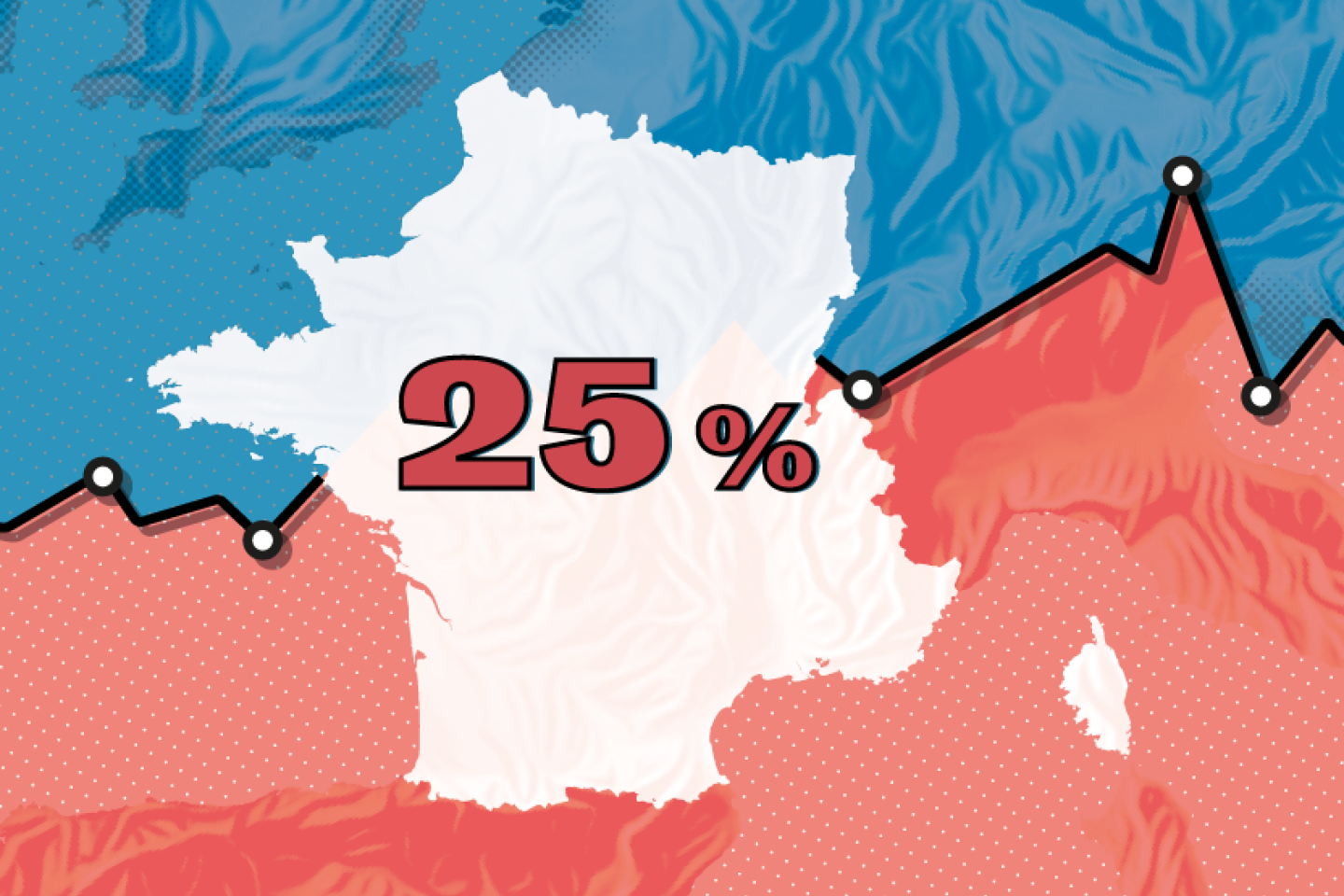

Exprimé en productivité horaire (c’est-à-dire la valeur ajoutée créée sur une heure travaillée), le décrochage atteint 4,6 % sur la période 2019-mi 2023. Et si l’on rappelle que, avant la pandémie, la productivité horaire progressait bon an mal an d’environ 0,9 % par an depuis la décennie 2010, le décrochage est donc encore plus net. Environ 7 points de pourcentage par rapport à cette trajectoire entamée avant la crise liée au Covid-19.

Faut-il s’inquiéter ?

La productivité du travail a fortement ralenti au cours des quatre dernières décennies dans la plupart des économies avancées, passant d’une croissance annuelle de 3 % à 5 % dans les années 1970 à environ 1 %, indique le rapport du Conseil national de productivité publié en octobre. La crise liée au Covid-19, qui a mis les économies à l’arrêt, à fait naturellement plonger la productivité. Mais depuis, et c’est là sa spécificité, la France peine à redresser la barre. « Elle connaît la moins bonne performance de toute l’Union européenne [UE] », s’inquiète Eric Dor, directeur des études de l’Iéseg School of Management.

Il vous reste 85% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.