« Que sait-on du travail ? » : quand le sens disparaît, le salarié part

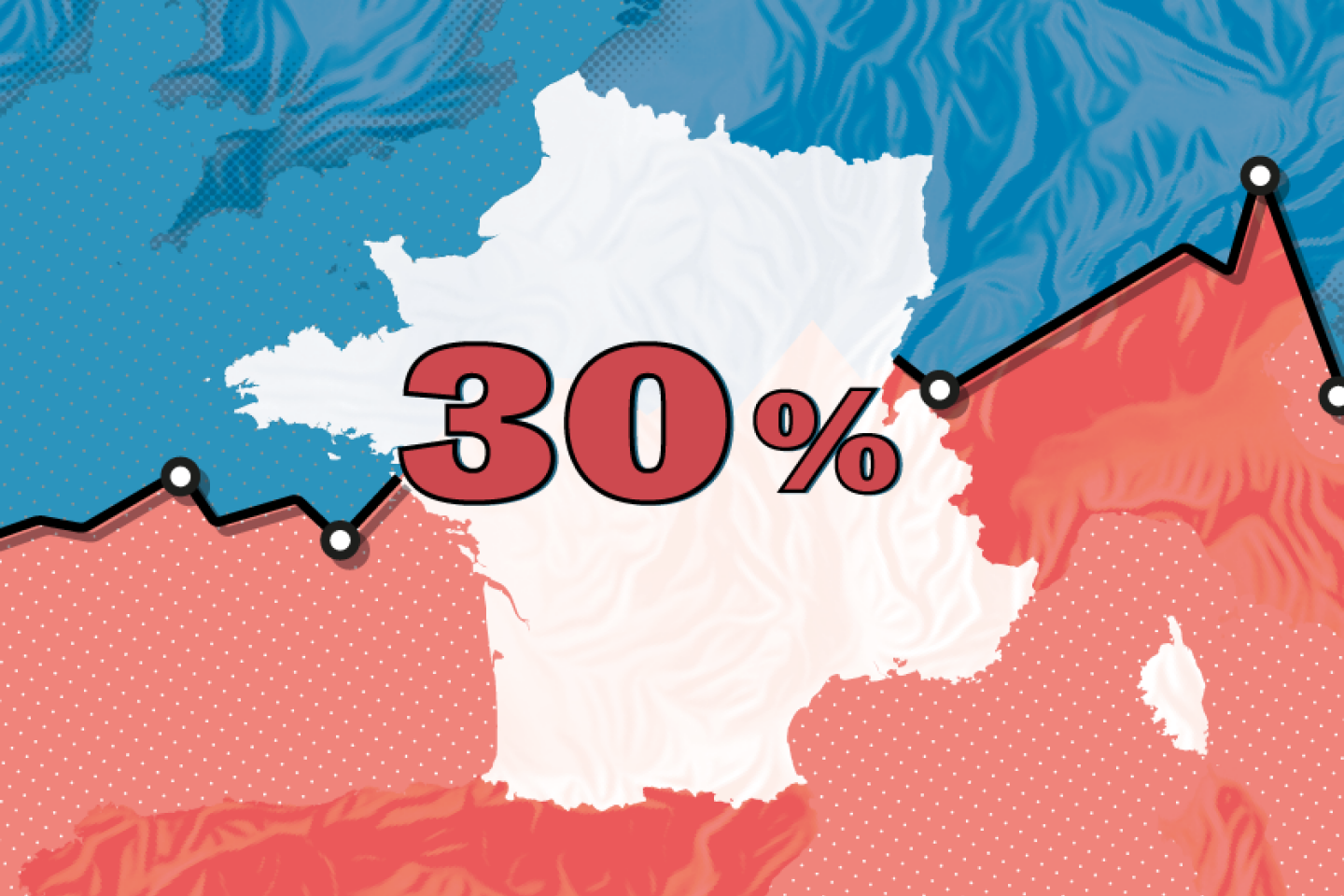

30 % : c’est le niveau d’augmentation du risque de départ volontaire d’un salarié en perte de sens, à métier, âge, sexe et niveau de diplôme équivalents. Un impact révélé par les travaux du statisticien Thomas Coutrot et de l’économiste Coralie Perez, dans le cadre du projet de médiation scientifique « Que sait-on du travail ? », du Laboratoire interdisciplinaire d’évaluation des politiques publiques (Liepp), diffusé en collaboration avec le Liepp et les Presses de Sciences Po sur la chaîne Emploi de Lemonde.fr.

Pour arriver à ce résultat, les deux chercheurs ont commencé par prendre la mesure du sens au travail avec les outils qui sont les leurs : statistique et économétrie.

En dix questions, ils ont construit trois indicateurs partiels (utilité sociale, cohérence éthique, capacité de développement) et un indicateur synthétique du « sens au travail » qu’ils ont croisés avec des données sur les conditions de travail des salariés extraites des enquêtes nationales de la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère du travail (Dares).

Davantage les ouvriers que les cadres

Les corrélations leur ont permis d’établir les conséquences de la perte de sens du travail sur la décision de quitter un emploi et sur la santé des salariés, en éliminant le biais Covid-19 dans la mesure où les chiffres du ministère du travail couvrent la période de 2013 à 2016. « Le facteur le plus explicatif de la démission entre 2013 et 2016 est le fait que la personne trouvait peu de sens à son travail en 2013 », constatent les auteurs. « Une forte intensité du travail ou des conflits avec le supérieur poussent également à partir, mais pas le niveau de salaire ni même le sentiment d’être mal payé : contrairement à un préjugé courant, le salaire n’est pas le déterminant principal des mobilités », précisent-ils.

Et lorsque le départ est empêché, « la perte de sens du travail entre 2013 et 2016 est associée à une forte hausse de l’absentéisme pour maladie », jusqu’à 40 % pour les 20 % de salariés dont l’indicateur de sens a le plus baissé sur la période. Le sens du travail devient alors un enjeu de santé publique.

Par ailleurs, « ce n’est pas un problème de riches », assurent les chercheurs. Le risque dépressif, qui est multiplié par deux en cas de perte de sens au travail, touche, en effet, davantage les ouvriers que les cadres.

Enfin, après avoir longuement analysé les causes de la perte de sens au travail (management par les chiffres, changements fréquents, prises de décisions « hors sol », « déconnectées du terrain »), les chercheurs, dans une approche constructive, avancent quelques pistes de changement de gouvernance, de management et de dialogue social, pour renouer avec le sens au travail.

Il vous reste 0% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.