« Comment allez-vous retrouver les étudiants dans un, deux ou trois mois ? En miettes »

Ana, 19 ans, étudiante en licence à l’université PSL (Paris sciences et lettres), décrit la difficile situation de milliers de jeunes reconfinés.

Ana, 19 ans, étudiante en licence à l’université PSL (Paris sciences et lettres), décrit la difficile situation de milliers de jeunes reconfinés.

Le patronat (Medef, CPME, U2P), a fait parvenir dimanche 22 novembre dans la nuit aux syndicats (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC et CFTC) son projet d’accord national interprofessionnel (ANI) « pour une mise en œuvre réussie du télétravail », quelques heures avant la réunion prévue lundi 23 novembre à 15 heures.

Les organisations patronales ont accepté de revoir leur copie en accédant à quelques demandes des syndicats juste avant une dernière réunion de négociation, notamment sur les accidents du travail, selon le projet amendé, dont l’AFP a obtenu copie lundi 23 novembre.

Mardi 17 novembre, le document initial avait fait l’objet d’une avant-dernière réunion de négociation tendue. Depuis, quelques changements ont été effectués. Le patronat ne propose plus un assouplissement de la législation sur les accidents du travail (actuellement imputables à l’employeur), ce qui était une « ligne rouge » pour toutes les organisations syndicales. « La présomption d’imputabilité (…) s’applique également en cas de télétravail », souligne, désormais, le document de travail.

Lorsque le télétravail est mis en place « en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure » – comme dans le cas d’une pandémie, d’une catastrophe naturelle ou de la destruction des locaux d’une entreprise –, il ne sera plus question de revenir sur les délais de consultation des instances représentatives du personnel. C’était une autre « ligne rouge » pour les syndicats.

Les partenaires sociaux insistaient aussi sur le fait que tout accord soit écrit. Alors que le texte continue d’indiquer qu’il doit être formalisé « par tout moyen », la formulation est complétée par « l’utilité de recourir à un écrit, quel qu’il soit ».

Concernant les frais, le patronat semble faire un pas vers les syndicats, qui réclamaient que ce sujet fasse l’objet d’une négociation en entreprise. Le document souligne que leur prise en charge « éventuelle » peut être, « le cas échéant, un sujet de dialogue social au sein de l’entreprise ». S’il y a une allocation forfaitaire, il faut qu’elle soit « exonérée de cotisations et contributions sociales ».

Sur la réversibilité, qui permet à un salarié de mettre fin au télétravail, il n’y a pas de changement dans la formulation, alors que les syndicats souhaitent qu’elle précise que le salarié puisse revenir sur le même poste.

Pas un mot non plus sur l’éligibilité des postes au télétravail, « grosse pierre d’achoppement » entre le patronat et les syndicats : les premiers estiment que ce thème doit relever de la responsabilité de l’employeur, quand les seconds veulent avoir leur mot à dire, à travers une négociation en vue d’accord collectif en entreprise.

Tribune. L’addition des menaces sanitaires, terroristes, économiques et sociales, remet en cause le processus de décision bureaucratique et vient « écraser » encore plus la place actuelle de la hiérarchie intermédiaire au sein du vieux modèle vertical de la bureaucratie à la française, déjà mis à mal par l’omniprésence grandissante des technologies de l’information. La résilience des services publics est ainsi mise à rude épreuve.

En effet, grâce ou à cause des outils numériques, les échanges directs et rapides sont désormais rendus possibles entre les « grands chefs » des directions centrales, et la base sur le terrain. Si bien que les dispositions déontologiques du code de la sécurité intérieure relatives au principe hiérarchique – « les ordres et instructions parviennent à leurs destinataires par la voie hiérarchique. Si l’urgence impose une transmission directe, la hiérarchie intermédiaire en est informée sans délai » (article R. 434-4) – sont de fait remises en perspective…

Ainsi, le « micromanagement » gagne du terrain et les petites complexités locales prennent une importance nationale, non du fait de leur nature même, mais parce que le sommet de la pyramide hiérarchique a tous les moyens techniques de s’en emparer directement. Les échelons intermédiaires risquent alors de ne plus jouer leur rôle d’amortisseur des décisions du haut vers le bas, ni de filtre des questions à traiter du bas vers le haut. Alors que le discours managérial vante à raison l’intelligence locale du terrain, il faut s’imposer des lignes rouges afin de se prémunir de ce phénomène d’aspiration numérique de la décision par le haut.

Tout d’abord, une telle évolution des pratiques managériales participe d’une tendance naturelle de l’être humain qui est enclin à « chercher à tout connaître », mais pour « finalement ne rien comprendre » et « être dans l’incapacité d’agir efficacement », pour reprendre les termes de Jean-Luc Angibault, praticien en intelligence stratégique.

Ensuite, elle induit le risque de faire de l’administration un « château de cartes », c’est-à-dire incapable de s’appuyer en cas de crise majeure sur une hiérarchie intermédiaire ainsi atrophiée, susceptible de s’effondrer brutalement, ou de perdre le contrôle au profit de minorités agissantes en dehors des mécanismes démocratiques.

On peut par ailleurs noter que, en dépit de l’augmentation continue des effectifs, les agents administratifs paraissent toujours plus débordés alors qu’ils n’ont jamais eu autant d’outils numériques performants à leur disposition. En effet, ces outils toujours plus puissants raccourcissent les boucles de décision et les délais de traitement sans distinguer l’urgence entre les dossiers administratifs et opérationnels. L’urgent est devenu la routine.

Il vous reste 41.89% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.

Entre 1 500 et 2 000 postes supprimés chez Danone. Dont près de 400 en France. L’annonce faite par son PDG Emmanuel Faber, lundi 23 novembre, est tombée comme un couperet. Elle s’inscrit dans un plan d’adaptation tracé par le patron du groupe d’agroalimentaire français, soucieux de renouer avec la croissance et la rentabilité.

L’enjeu, crucial pour M. Faber, est de retrouver la confiance des actionnaires, alors que l’action Danone a perdu plus d’un quart de sa valeur cette année. Signe de l’importance donnée à ce public, c’est d’ailleurs lors d’une réunion d’investisseurs, organisée de manière impromptue qu’il a dévoilé un peu plus sa stratégie et livré des objectifs chiffrés.

M. Faber a réitéré son objectif d’une croissance de 3 à 5 % à moyen terme mais a dopé son ambition en termes de marge opérationnelle évoquant désormais une marge comprise entre 15 % et 20 %. Un premier palier a été fixé pour 2022, avec le passage de la barre des 15 %. En 2020, la rentabilité est attendue à 14 % alors qu’elle était initialement prévue à 16 %. Pour atteindre ce nouvel objectif, le propriétaire des marques Evian, Vittel, Activia ou Blédina promet de se serrer la ceinture.

Un plan d’économies d’un milliard d’euros d’ici à 2023 est lancé, succédant à un programme d’un montant similaire, baptisé Protein, initié en 2017 qui vient de s’achever. La majeure partie des économies, soit 700 millions d’euros, doit provenir d’une baisse des frais généraux et d’administration. M. Faber a justement décidé de remodeler l’organisation du groupe. Et de passer d’une organisation mondiale par catégories, produits laitiers frais et d’origine végétale, eau, nutrition infantile et nutrition médicale à une organisation par pays.

De quoi simplifier les structures dans les pays avec le regroupement des fonctions communes. Premier exemple concret : le rapprochement en vue du siège mondial de Danone à Paris et celui flambant neuf pour la France de Rueil-Malmaison. M. Faber chiffre entre 1 500 et 2 000, le nombre de suppressions de postes attendues dans les sièges mondiaux et locaux. Dont près de 400 sur le territoire français.

Ce volet social du plan d’adaptation devrait être négocié avec les instances syndicales. Le traditionnel comité de groupe européen élargi, organisé chaque année à Genève, est programmé mercredi 25 novembre. Mais dès lundi, les représentants du personnel français étaient conviés à une réunion informelle.

Il vous reste 57% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.

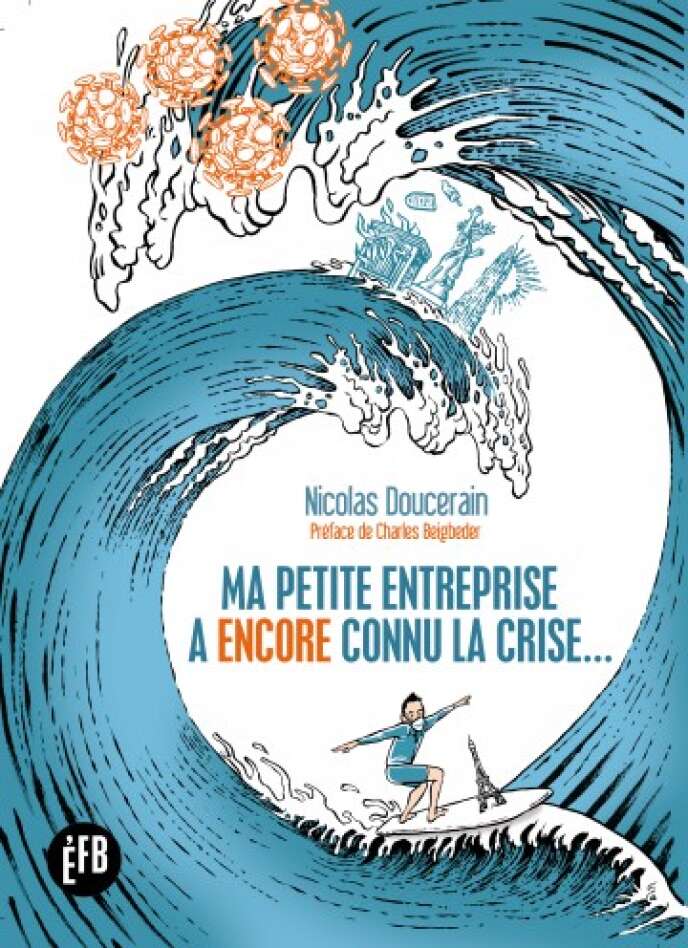

« Le succès consiste à aller d’échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme » : quand Nicolas Doucerain cite cette phrase de Winston Churchill, il sait de quoi il parle. En 2011, au lendemain de la crise des subprimes, l’entrepreneur avait connu un franc succès avec Ma petite entreprise a connu la crise. Une chute et une renaissance plus tard, il revient avec une édition revue et augmentée, et une nouvelle crise sous le bras.

La couverture ressemble comme deux gouttes d’eau à celle du premier ouvrage : l’entrepreneur français voit fondre sur lui une vague qui vient de New York, emportant la statue de la Liberté et Wall Street. Sauf que s’y ajoute une deuxième vague (le jeu de mots était-il intentionnel ?) sertie de petits virus ! Mais le personnage est maintenant tranquille : il surfe sur la vague, et avec un masque s’il vous plaît.

Le récit, très romancé, est proche de l’autobiographie : à la première personne, Nicolas Doucerain y retrace son parcours, de sa première création d’« entreprise » à l’âge de onze ans à l’été 2020. Son ambition, ses émotions, sa famille et tous les proches qui ont accompagné sa carrière sont omniprésents, et donnent vie à l’histoire de l’auteur, celle d’un entrepreneur qui, comme beaucoup d’autres, a « connu la crise ».

Le premier tiers du roman rappelle l’histoire de Solic, son cabinet de conseil en recrutement, balayé par la crise de 2008 et pris dans un engrenage tristement classique : licenciement des deux tiers des 87 salariés, chômage partiel, redressement judiciaire et dépôt de bilan, fermeture de bureaux. Ici, l’auteur raconte à nouveau comment il a su relever de manière « extraordinaire » son entreprise.

La bataille continue malgré la multiplication des coups, et un certain épuisement quand les difficultés resurgissent en 2012 : après tant d’années de difficultés, la liquidation judiciaire de Solic est finalement prononcée en 2014. « Hors de question que je devienne salarié » et « difficile d’être un numéro deux », une fois ces deux convictions affirmées, Nicolas Doucerain finit par se reconvertir dans le conseil aux entreprises. Passé dans plusieurs sociétés, il fonde Valumen, cabinet spécialisé dans le « management de transition premium ». Deux mois avant le premier confinement.

En 2020, le cauchemar semble se réveiller : le quadra a l’impression de revivre la même suite d’événements que douze ans plus tôt. Mais sa situation est différente, puisqu’il est le seul salarié de Valumen. Il reçoit, en quatre semaines, un prêt garanti par l’Etat [PGE] de 130 000 euros, et ne chôme pas. Cette fois-ci, fort de l’expérience de la crise de 2008, c’est à son tour de soutenir les entrepreneurs en difficulté.

Il vous reste 42.22% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.

En avril, déjà, une première étude de l’Alliance américaine des musées (AAM) tirait le signal d’alarme : en un mois de confinement, les 35 000 musées avaient perdu 4,5 milliards de dollars (3,8 milliards d’euros). Huit mois plus tard, le déficit engendré par la pandémie de Covid-19 se révèle plus vertigineux encore. D’après la nouvelle enquête publiée mardi 17 novembre par l’AAM, ces institutions auraient perdu, en moyenne, 850 000 dollars, soit un total de 29,75 milliards de dollars !

Le timing de la publication de l’enquête de l’AAM, aux lendemains des élections américaines, qui ont porté le démocrate Joe Biden à la présidence, ne doit sans doute rien au hasard. Au printemps, alors que le Congrès s’apprêtait à adopter un plan de relance pour aider les entreprises à surmonter le confinement, les musées avaient réclamé une aide de 4 milliards de dollars, arguant de leur poids économique – 726 000 emplois directs et indirects et 50 milliards de dollars de retombées. En réponse, il ne leur a finalement été octroyé que 150 millions de dollars.

A bout d’argument, la présidente de AAM, Laura Lott, est même sortie de ses gonds, en octobre, lorsque Donald Trump a décidé d’interrompre les négociations sur les fonds d’aide. « Incompréhensible et irresponsable », a-t-elle tonné dans un communiqué, rappelant que « les défenseurs des musées à travers le pays ont envoyé plus de 50 000 lettres à leurs élus pour qu’ils soient bien conscients de la nécessité désespérée d’assurer la stabilité future de [leur] économie. » Aujourd’hui, elle accuse, dans un communiqué, le Congrès d’avoir « trahi les musées ».

Le rapport, opportunément publié dans la période de transition, précise qu’à la fin de l’année, grands et petits musées américains auront perdu l’équivalent de 35 % de leurs budgets de fonctionnement. « La situation actuelle n’est pas tenable, d’autant que plus de la moitié des musées ont moins de six mois d’économie pour survivre », alerte Susie Wilkening, directrice du cabinet d’audit qui a mené l’enquête, en octobre, auprès de 850 musées. « Sans aide financière, nous pourrions voir des milliers de musées fermer à jamais », renchérit Laura Lott.

Aujourd’hui, près de 30 % des musées américains sont fermés au public ; 40 % d’entre eux sont même incapables d’indiquer une date précise de réouverture. Quant à ceux qui ont rouvert cet été, ils tournent en moyenne à 35 % de leur capacité. Cependant, face à l’augmentation des cas de Covid-19, les musées de Washington vont refermer leurs portes, lundi 23 novembre. Des mesures analogues ont été prises par les gouverneurs du Colorado, de l’Illinois et du Minnesota.

Il vous reste 50.35% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.

Question à un expert

J’ai des points de retraite complémentaire « tranche C », est-ce plus intéressant d’attendre mes 67 ans pour les liquider ?

Les salariés ayant eu de très hauts revenus avant 2016 (dépassant quatre fois le plafond annuel de la Sécurité sociale, 154 464 euros en 2016), même sur une courte période, ont obtenu, en plus de leurs points de retraite complémentaire Agirc-Arrco classiques, des points spécifiques appelés « tranche C ».

Contrairement aux points classiques, ils ne peuvent être liquidés sans minoration qu’à partir de 67 ans (pour ceux nés à partir de 1955), même si la personne a tous ses trimestres avant et obtient le taux plein au régime général.

Qui souhaite prendre sa retraite avant cet âge, par exemple à 62 ans, le peut. Il a deux options : liquider ses points classiques à 62 ans (donc toucher la part de pension issue de ces droits) et attendre cinq ans pour liquider ses points « C » (donc pour toucher cette dernière part de pension), ou liquider dès 62 ans tous ses points Agirc-Arrco, tranche C comprise, et voir sa complémentaire « tranche C » subir un malus définitif.

Un calcul de retour sur investissement est à faire.

En liquidant tous ses points dès 62 ans, le salarié subit une minoration définitive de 22 % sur sa pension tranche C et ne percevra sur celle-ci que 78 % de ses droits jusqu’à sa mort. S’il liquide ses points classiques et attend 67 ans pour la tranche C, il percevra certes 100 % de ses droits de la tranche C mais aura subi avant un manque à gagner de 390 % (78 % x 5 ans).

Quand cet investissement (le fait d’avoir attendu 67 ans pour liquider ses points C) sera-t-il rentabilisé ? Il faut diviser le manque à gagner (390 %) par le gain de retraite (22 %) : presque dix-huit ans. Il aura près de 85 ans.

Tribune. Le jeudi 29 octobre, le jour d’après l’annonce du reconfinement par le président de la République, les glaciers des Deux-Alpes et de Tignes ont fermé alors qu’ils venaient d’ouvrir dix jours plus tôt et qu’ils accueillaient de nombreux pratiquants (notamment les stages d’automne des jeunes et moins jeunes compétiteurs). A la différence du premier confinement, cette fermeture n’intervient pas à la fin mais au début d’une saison avec des impacts autrement plus complexes pour les sportifs et dramatiques pour l’économie de la montagne.

La Coupe du monde de ski alpin n’est néanmoins pas annulée. Et pour s’entraîner, les membres de l’équipe de France sont déjà ou vont se rendre en Autriche, Italie, Suède ou Suisse. Comment, dans ces pays également touchés par la pandémie et faisant (à part la Suède) également l’objet de mesures de confinement ou de semi-confinement, l’entraînement est-il possible ? La question peut être retournée : pourquoi cela n’est-il plus possible en France ?

Une réponse aussi épidermique que lapidaire pourrait être : « Parce que nos textes sont mal pensés et ne prennent pas en compte, dans leur habituel travers jacobin, les spécificités. » Mais ce n’est précisément pas le cas parce que les textes, en l’occurrence le décret du 29 octobre 2020, permettent l’organisation d’entraînements des skieurs professionnels, skieurs de haut niveau, moniteurs et même scolaires.

L’article 4 du décret (celui qui rétablit l’attestation dérogatoire) permet les déplacements sur le lieu d’exercice de l’activité professionnelle. L’article 40 permet de séjourner en hôtel avec restauration en room service. L’article 42 permet l’accueil dans les établissements sportifs couverts ou les établissements de plein air des sportifs professionnels et de haut niveau, formations continues et/ou entraînements obligatoires pour le maintien des compétences professionnelles, ou encore des groupes scolaires.

Mais surtout, l’article 18 n’impose aucune fermeture aux exploitants de remontées mécaniques mais uniquement de veiller à la distanciation en fonction du type de remontée (le port du masque n’étant pas obligatoire sur les téléskis et télésièges avec une place vide entre deux personnes). Les différentes dispositions du décret permettent ainsi le fonctionnement automnal des glaciers, le déplacement des groupes de sportifs, leur hébergement et leur restauration.

Si le décret n’interdit pas, la difficulté est peut-être économique. Le nombre d’usagers potentiels serait trop faible pour amortir l’ouverture des remontées mécaniques et de certains hôtels ? Cette forme d’autocensure est difficilement compréhensible. Partout en France, les activités qui peuvent continuer s’efforcent de le faire, même en « mode dégradé », en ajustant drastiquement les conditions d’exploitation parce que s’arrêter, c’est peut-être ne plus recommencer (de nombreuses activités économiques verraient dans un simple mode dégradé un horizon qui s’éclaircit…).

Il vous reste 36.9% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.

Confronté à la défiance accrue de la communauté universitaire et scientifique, le gouvernement salue « un investissement historique ».

Les chiffres étaient attendus. Et pourtant, l’ampleur de la plongée dans le rouge est vertigineuse. Le conglomérat allemand ThyssenKrupp a annoncé, lors de la publication de ses résultats annuels, jeudi 19 novembre, une perte abyssale de 5,5 milliards d’euros pour son exercice 2019-2020, clôturé le 30 septembre. C’est, de loin, la plus importante de l’histoire du groupe. A Essen (Rhénanie-du-Nord-Westphalie), siège du groupe sidérurgique et industriel à l’histoire bicentenaire, on prévoit de supprimer 5 000 emplois supplémentaires, en plus des 6 000 déjà annoncés en mai 2019. Soit un poste sur dix.

Ces annonces, dramatiques, surviennent au moment où le groupe espérait sortir enfin la tête de l’eau, après des années de crise. Début 2020, ThyssenKrupp a réussi à vendre la seule perle du conglomérat, la très profitable division ascenseurs, pour la coquette somme de 17,2 milliards d’euros, bien plus qu’espéré. Grâce au produit exceptionnel de cette vente, le groupe pensait prendre un nouveau départ, où l’acier devait occuper une place centrale dans la stratégie. Le produit de la cession des ascenseurs avait permis d’éponger les dettes et de renforcer les fonds propres du conglomérat.

Mais la pandémie de Covid-19 a tout balayé. La crise a touché de plein fouet la production d’acier des hauts-fourneaux de la Ruhr. La perte opérationnelle s’élève à 1,6 milliard d’euros, dont 1 milliard pour la seule branche acier ; 260 autres millions ont été engloutis dans la crise du département de la sous-traitance automobile. A cela s’ajoutent des dépréciations d’actifs. Le résultat net n’est ressorti positif – à 9,6 milliards d’euros – que grâce aux milliards hérités de la vente des ascenseurs. Pas d’autre issue, dans un environnement mondial très incertain, que de tailler encore dans les effectifs, estiment les dirigeants du groupe. Le monumental plan social pourrait inclure, pour la première fois, des licenciements secs, un tabou dans un conglomérat où le syndicat se considère comme le dépositaire de la mémoire des premières luttes ouvrières allemandes, il y a un siècle.

« Nous ne sommes pas encore arrivés là où nous devrions être », a expliqué Martina Merz, la présidente du directoire du groupe. « Les prochaines étapes pourraient être plus douloureuses encore que celles déjà accomplies. » Nommée en octobre 2019, Martina Merz a endossé la lourde charge de mettre de l’ordre dans les décombres laissés par ses prédécesseurs. Les patrons Heinrich Hiesinger et Guido Kerkhoff avaient démissionné coup sur coup à un an d’intervalle, laissant le groupe dans une incertitude stratégique et de gouvernance. En juin 2019, la Commission européenne avait rejeté la fusion espérée avec le groupe indien Tata. A en croire Mme Merz, ThyssenKrupp n’aurait donc pas encore touché le fond.

Il vous reste 41.31% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.