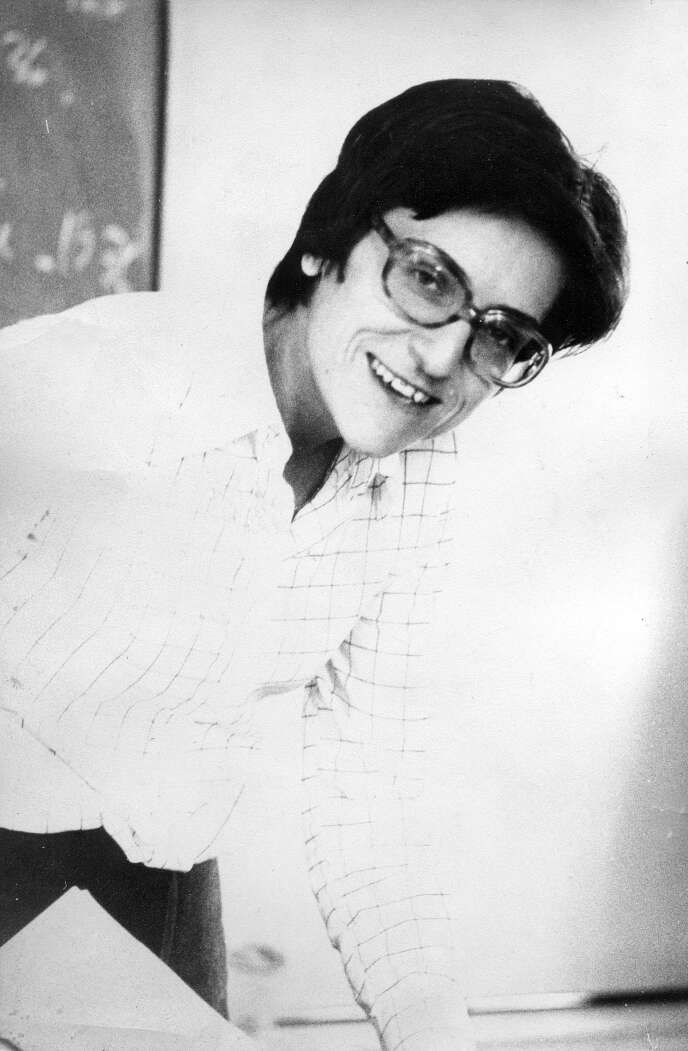

La mort d’Aimée Moutet, historienne spécialiste de l’entreprise

Exploratrice de la boîte noire qu’est l’entreprise et de ce qu’elle fait des salariés, l’historienne Aimée Moutet est morte le 5 octobre, à 84 ans. De son père Marius Moutet, un des 80 parlementaires qui avaient dit non à Pétain en 1940, elle tenait une grande fermeté d’esprit grâce à laquelle elle ne s’en laissait pas conter par la communication des organisations ou la séduction des personnalités. Elle a mené trois vies successives.

Dans la première, professeure d’histoire en lycée, elle s’est intéressée au syndicalisme ouvrier, montrant que, contrairement à ce que l’on croyait, après la répression de la Commune de 1871 le mouvement syndical à Paris n’avait pas tardé à se reconstituer. Pédagogue appréciée, elle a été touchée par 1968, et a appartenu à un petit groupe d’enseignantes qui se définissaient comme contestataires, féministes et chrétiennes.

Dans une seconde vie, en lycée puis à l’Université Paris-XIII, elle est passée à l’étude du camp d’en face : les patrons et les ingénieurs de 1880 à 1939. Les entreprises françaises les plus dynamiques, qui pouvaient s’inscrire dans deux traditions nationales d’organisation, l’une civile, l’autre militaire, ont ensuite été amenées à traduire deux modèles de production et de travail venus d’Amérique : ceux de Taylor et de Ford. C’est à ce grand enjeu pour tous les acteurs de l’économie, de la société et de l’Etat qu’est consacré son premier livre : Les logiques de l’entreprise (éd. de l’EHESS, 1997).

Retentissement international

Histoire des reconceptions de l’espace, des machines, de l’information et des méthodes de contrôle du personnel dans les ateliers et les bureaux pour obtenir des femmes et des hommes une activité plus régulière et plus intense et des flux productifs croissants, ce livre met en évidence les différences, débats ou conflits entre les acteurs concernés : ingénieurs, industriels, experts, ouvriers, contremaîtres. Il restitue l’importance des mouvements de pensée qui animent ou opposent les acteurs de cette rationalisation. Il montre comment ces mutations obligent les syndicats, les associations d’ingénieurs ou de consultants, les universitaires à enquêter, prendre position et à reconstruire stratégies, savoirs et doctrines. Ce livre a eu un retentissement international.

Dans une troisième vie, Aimée Moutet a franchi la barrière de 1939 et, allant jusqu’aux années 1990, est devenue un pilier de recherches collectives sur les risques des formes modernes du travail et les savoirs qui veulent les déminer. Il en est d’abord résulté un livre sur une nouvelle institution publique à gestion tripartite : Histoire de l’ANACT : vingt ans au service de l’amélioration des conditions de travail (Syros, 1994). Puis elle a été partie prenante de tous les livres lancés par Catherine Omnès et Anne-Sophie Bruno sur la santé au travail, étudiant la psychologie appliquée à la détection de l’inaptitude, les ingénieurs et les services de sécurité, la place de l’ergonomie dans la politique du patronat et des syndicats.

Il vous reste 28.57% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.