Une baisse du chômage « en trompe-l’œil »

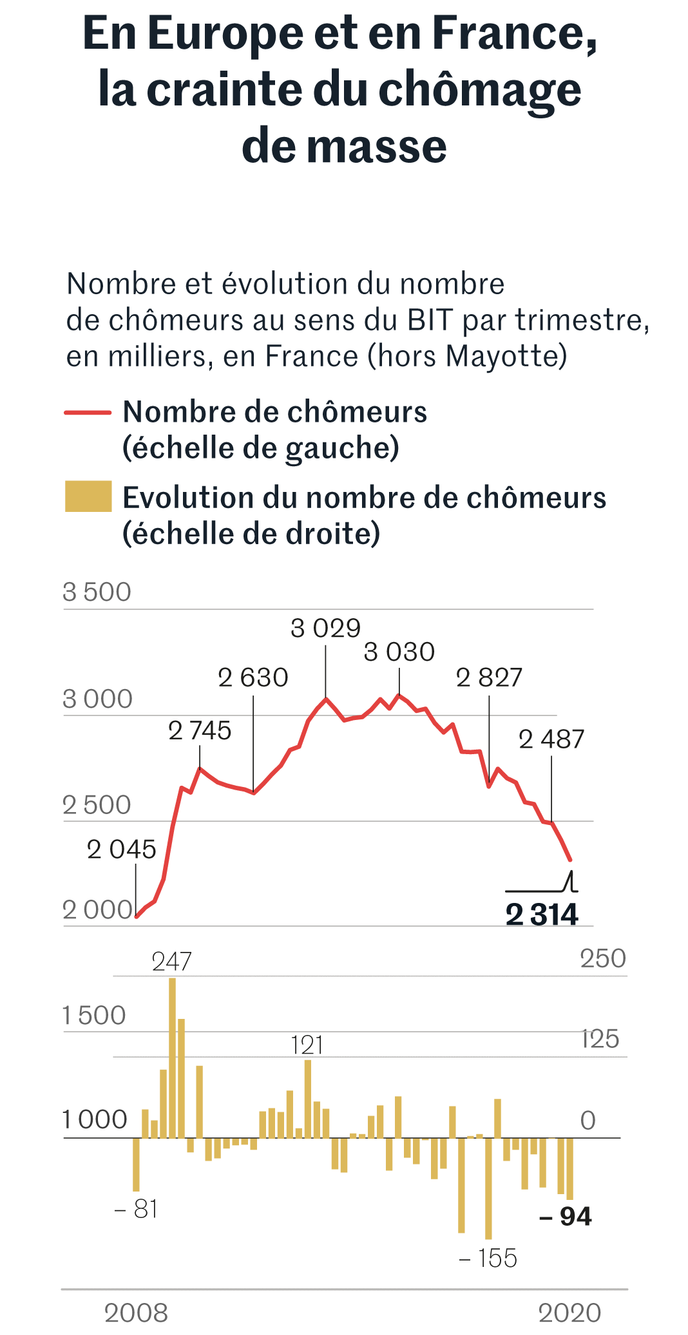

Ceux qui s’attendaient à une batterie d’indicateurs confirmant la violence de la récession en cours en sont pour leurs frais. Jeudi 14 mai, l’Insee a diffusé des chiffres qui ont de quoi laisser perplexe : au premier trimestre, le nombre de chômeurs, au sens du Bureau international du travail (BIT), a continué de diminuer, de 94 000 entre début janvier et fin mars, pour se situer à 2,3 millions sur l’ensemble du territoire (outre-mer compris, sauf Mayotte). Le taux de chômage atteint désormais 7,8 %, soit 0,3 point de moins par rapport aux trois derniers mois de 2019. Faut-il en déduire que notre économie ne se porte finalement pas si mal ? Pas du tout, répond l’Insee : il s’agit d’une « baisse en trompe-l’œil », qui ne reflète nullement la très forte réduction des effectifs dans les entreprises privées, intervenue récemment.

Plusieurs facteurs ont contribué à ces résultats, de prime abord déconcertants. Ils tiennent, tout d’abord, aux normes fixées par le BIT : est considéré comme chômeur un individu qui dit être disponible pour travailler et qui recherche activement un poste. Or les personnes correspondant à ce profil ont vu leur nombre reculer, à cause du confinement : certaines ont stoppé toute démarche, le secteur où elles évoluent étant à l’arrêt ; d’autres n’étaient pas libres de leurs mouvements car elles devaient garder leurs enfants à la maison.

Deuxième élément d’explication : la collecte des renseignements s’est déroulée dans des conditions « dégradées », précise l’Insee. Ainsi, les agents, chargés en temps ordinaire de conduire des entretiens en tête-à-tête, n’ont pas pu le faire, à cause – là encore – du confinement, qui rendait impossibles ou compliquait les déplacements sur le terrain. Enfin, les indicateurs dévoilés jeudi expriment une moyenne sur le trimestre et « ne sont donc que partiellement affectés » par l’effondrement de l’activité, durant les deux dernières semaines de mars.

Marché du travail dégradé

« La diminution du chômage, enclenchée depuis plusieurs années, s’est peut-être poursuivie en janvier et en février, commente Eric Heyer, de l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE). Mais les informations présentées jeudi par l’Insee ne permettent pas de voir les destructions massives d’emplois dans le secteur privé : – 453 800 au cours du premier trimestre. C’est ça qui est étonnant. »

Pour autant, les documents en question, malgré leur caractère déroutant, livrent des indications intéressantes. « On voit en filigrane l’impact inégal de cette crise qui va accentuer la dichotomie du marché du travail français, décrypte François Fontaine, professeur à l’Ecole d’économie de Paris. Les intérimaires sont les premiers touchés en termes de taux d’emploi, tandis que les heures travaillées baissent le plus chez les jeunes, les personnes en contrats précaires, les ouvriers et les employés. En matière d’emploi, le plus dur est devant nous. »

Il vous reste 46.8% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.