Le Japon veut bien porter à 70 ans l’âge de la retraite

L’ambition du gouvernement japonais de Shinzo Abe est de combattre la pénurie de main-d’œuvre et l’explosion des coûts de la sécurité sociale.

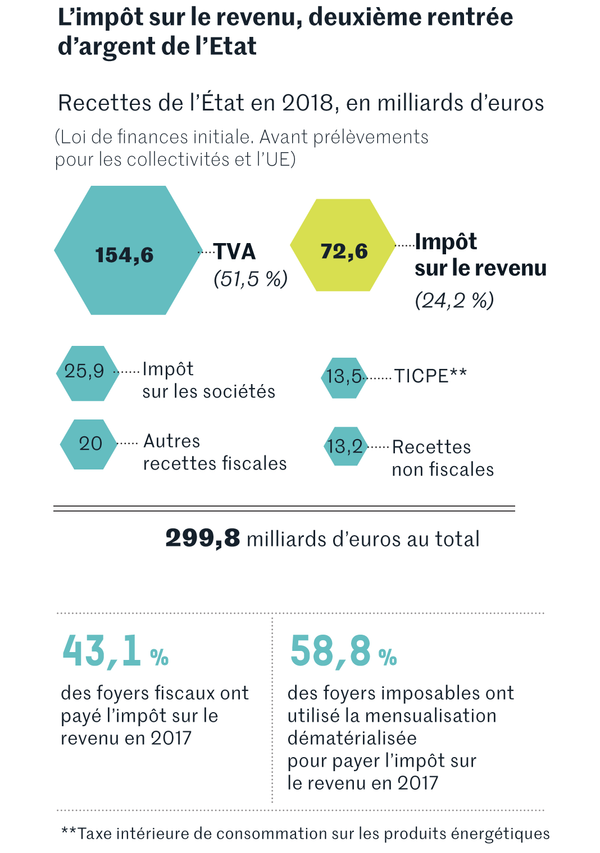

Lutter contre la carence de main-d’œuvre et l’explosion des coûts de la sécurité sociale. Telle est l’ambition du gouvernement japonais grâce à son projet de réforme du système des retraites. « Je souhaite réorganiser le système de sécurité sociale pour rassurer tout le monde : enfants, parents, actifs et personnes âgées », annonçait, en septembre 2018, le premier ministre, Shinzo Abe. Il plaide pour une activité prolongée à même de « stimuler la croissance, augmenter les recettes fiscales et générer davantage de recettes pour la sécurité sociale ».

Baptisé « Vers une ère où l’on vit 100 ans », son projet doit être finalisé à l’été 2019, au terme de négociations avec les entreprises qui s’annoncent délicates. La mesure primordiale envisagée est de repousser à 70 ans l’âge de perception de la retraite et d’autoriser les salariés à cotiser jusqu’à 65 ans. La mesure serait appliquée par étapes, l’objectif étant d’inciter les entreprises à garder leurs employés un long moment.

Depuis 2006, l’âge d’encaissement des pensions est de 65 ans, mais la majorité des entreprises ont fixé un âge de départ à la retraite à 60 ans. Dans ces conditions, le néoretraité peut débuter à percevoir sa retraite avant 65 ans, mais il subit alors une décote. Il peut aussi reprendre une activité. Mais les conditions de réembauche sont souvent désavantageuses.

Les entreprises pourraient aspirer si elles doivent payer des salariés jusqu’à 65 ans. Cela les obligerait à rectifier leur organisation et pèserait sur leurs finances. Face à la fronde attendue, le gouvernement envisage de créer un système de soutien financier à l’emploi des personnes âgées. Il prévoit aussi des aides pour celles qui souhaiteraient créer une entreprise.

Vieillissement de la population

Pour le gouvernement, il y a obligation, car le vieillissement de la population s’accompagne d’une explosion des coûts de la sécurité sociale, qui représentent aujourd’hui le tiers du budget de l’Etat, contre 17,6 % en 2000.

Si la réforme était optée, il s’agirait d’une nouvelle transformation majeure pour un système dont l’origine remonte à la loi sur l’assurance-retraite des travailleurs de 1942. En 1961, une couverture universelle a été instaurée, qui détermine plusieurs catégories de cotisants : les fonctionnaires, les employés du secteur privé, les travailleurs du secteur agricole et de la pêche et les indépendants.