Des salariés d’Ascoval bloquent un site du groupe Vallourec pour « mettre la pression »

Des salariés de l’aciérie d’Ascoval de Saint-Saulve (Nord), dont les emplois sont menacés, bloquaient, dans la matinée du vendredi 26 octobre, toutes les entrées d’un site de Vallourec, actionnaire de l’usine, à Aulnoye-Aymeries, près de Maubeuge.

Cette action intervient après la décision de la chambre commerciale tribunal de grande instace de Strasbourg de renvoyer sa décision sur l’avenir de l’acierie au 7 décembre et ainsi laisser deux semaines de sursis supplémentaires pour trouver un repreneur. L’usine de Saint-Saulve a été placée en redressement judiciaire en janvier.

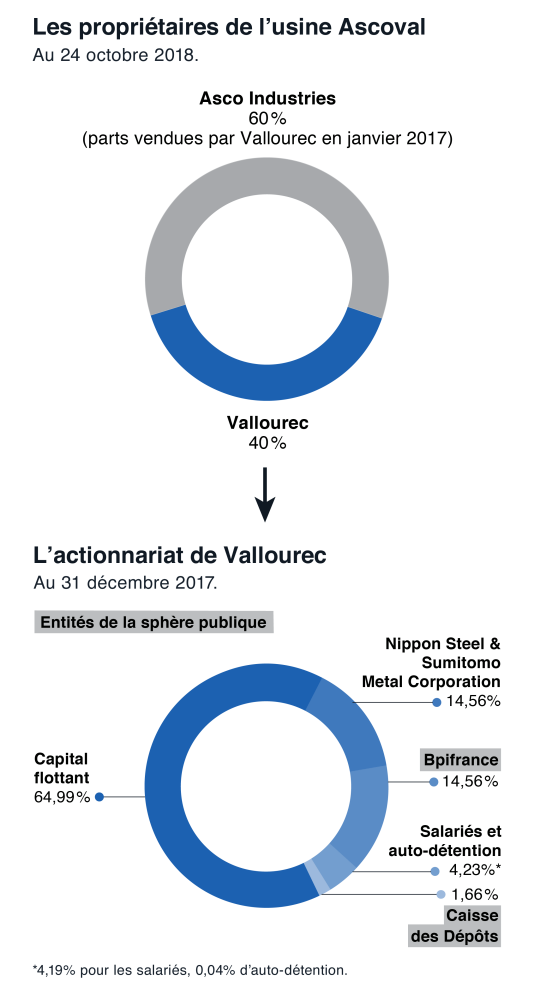

Délégué CGT du site de Saint-Saulve Nicolas Lethellier a expliqué vendredi à l’AFP que les manifestants ont opéré « un blocage complet du site, personne ne rentre. L’idée, c’est de mettre la pression sur Vallourec alors qu’il y a une réunion aujourd’hui à Bercy » sur l’avenir de l’aciérie. Des feux de pneus ont notamment été allumés devant les entrées. Vallourec, dont l’Etat est actionnaire, détient 40 % de l’usine.

Le récit : Dans le Nord, l’impossible accord de reprise de l’aciérie Ascoval

Evaluation

« Ecoeurés par l’Etat », et par le groupe Vallourec, les salariés avaient décidé mercredi de cesser le travail et bloquer le site de Saint-Saulve. Ils comptaient protester contre le refus de Vallourec d’apporter le soutien financier demandé par Altifort, seul candidat à la reprise.

Le groupe franco-belge a fait « une offre ferme » en s’engageant à investir 140 millions d’euros, à maintenir tous les emplois d’Ascoval et à en créer 133 nouveaux. Mais, en contrepartie, l’entreprise a demandé à l’actionnaire Vallourec le maintien du volume de commandes et des prix pendant les 18 mois suivant la reprise.

Mais ces conditions ont été rejetés par Vallourec qui affirme que le soutien demandé par Altifort, chiffré à 51 millions d’euros, serait « contraire à la préservation des intérêts du groupe ». Le délai décidé par le tribunal de Strasbourg doit permettre de valider le dossier de reprise d’Altifort et de trouver un accord avec Vallourec

Le gouvernement se fait prudent sur ce dossier. Avant toute décision sur un éventuel soutien public, il veut un avis indépendant sur la situation économique du site. « On a (…) besoin déjà de mettre un petit peu de rationalité et d’aller au fond du dossier », a déclaré, jeudi, dans la soirée, sur Franceinfo la secrétaire d’Etat à l’économie, Agnès Pannier-Runacher.

« Demain [vendredi], je recevrai l’ensemble des acteurs. On va prendre point par point ce dossier de reprise, (…) voir si Altifort peut aller jusqu’au bout. »