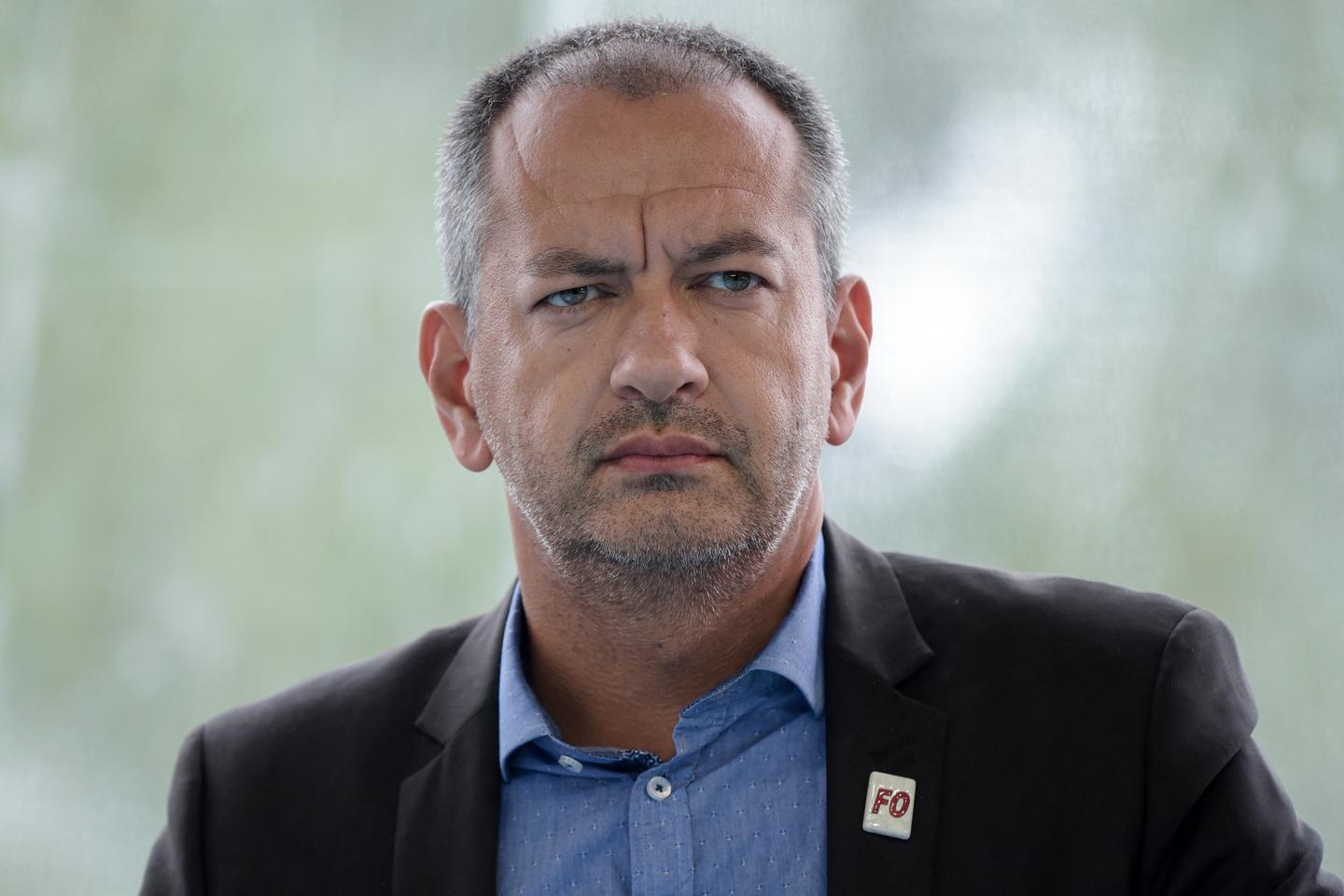

Fichage illégal : Pascal Pavageau, ancien secrétaire général de FO, devant la justice

Pascal Pavageau peut avoir la dent dure quand il parle de lui-même : « prétentieux », « piètre manageur », « naïf »… Mais, si l’ancien secrétaire général de Force ouvrière (FO) se livre à cette autocritique, mercredi 13 septembre, devant la 17e chambre correctionnelle du tribunal de Paris, c’est pour mieux récuser les infractions qui lui sont reprochées. Le fichage clandestin de hauts gradés de son organisation ? Il martèle qu’il ne l’a jamais demandé. A l’en croire, cette opération de basse police, qui avait fait scandale il y a presque cinq ans et l’avait contraint à la démission, résulte d’une sorte de malentendu entre lui et sa garde rapprochée : « J’aurais dû être plus clair dans les consignes. » En somme, il a une part de responsabilité, mais n’est pas coupable.

Cette ligne de défense ressemble à celle qu’il avait adoptée au début de l’affaire. Le 10 octobre 2018, Le Canard enchaîné révélait l’existence de deux listings de 127 dirigeants de FO, avec, pour chacun d’eux, des commentaires de natures diverses (accointances politiques, orientation sexuelle, etc.). Dans certains cas, les appréciations étaient assorties d’injures (« ordure », « mafieux »…). Elaborés plus d’un an avant que M. Pavageau soit élu à la tête de FO, en avril 2018, lors d’un congrès à Lille (où il était seul en lice), ces documents classaient aussi les personnes en fonction de leur proximité avec le leader syndical. A l’époque, il avait parlé d’une « belle connerie », imputée à deux de ses collaboratrices, Cécile Potters et Justine Braesch : il croyait que celles-ci réalisaient un simple « mémo » à partir d’éléments qu’il leur avait fournis.

Aujourd’hui, ces deux femmes, également renvoyées devant la 17e chambre, reconnaissent avoir participé à la confection des fichiers. Mme Potters explique même que c’est elle qui a eu « l’idée » de créer une rubrique avec des renseignements sur les 127 cadres. Il s’agissait de « former » la future équipe de direction de M. Pavageau, avant le congrès de Lille, afin qu’elle sache où elle mettait les pieds dans une maison secouée par des divisions internes.

« Lâcheté »

Mais les deux prévenues ne veulent pas porter seules le chapeau : selon elles, M. Pavageau était au courant. Le fait qu’il le conteste démontre une « lâcheté que je ne comprends pas », tacle Mme Potters à la barre.

Par moments, l’audience tourne au règlement de comptes. M. Pavageau se pose en victime d’une cabale : la fuite des fichiers dans Le Canard enchaîné était une mesure de représailles contre son projet de mener un « audit » des comptes du syndicat, après les « abominations » qu’il avait découvertes – en évoquant des financements occultes en faveur de partis. « Elucubrations », réagit Frédéric Souillot. L’actuel secrétaire général de FO prend la parole au nom de son organisation, partie civile dans le dossier, en soulignant qu’elle a été « salie ».

Il vous reste 11.16% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.