Yannick Alléno, un chef insatiable

Ici, tous les goûts et tous les coûts sont permis. A l’Alléno Paris, restaurant trois-étoiles installé dans le Pavillon Ledoyen, sur les Champs-Elysées, le client n’est pas roi mais demi-dieu. Vous aimez le turbot ? Le voici sur un lit d’ail, avec une sauce italienne qui rappellera votre voyage à Florence. Avec des cèpes ? On ira les cueillir pour vous en forêt de Fontainebleau et on les servira devant un bouquet d’orchidées jaunes, dont on sait que vous raffolez. Votre vin préféré, un chambertin de 1961 à 3 500 euros la bouteille, aura été ouvert la veille.

Le chef Yannick Alléno, dix-sept restaurants et quinze étoiles Michelin disséminés sur la planète, assure que le client doit rester marqué d’« une empreinte mémorable » en se levant de table. Pas une simple « expérience », mot galvaudé par la concurrence, mais « une trace émotionnelle, affective, qui s’apparente à un spectacle vivant ».

Chaque repas est ajusté sur mesure selon « la conciergerie de table », une liturgie qu’il a inventée et théorisée dans Tout doit changer. Quel service pour le grand restaurant ?, publié en janvier 2021 à compte d’auteur. Yannick Alléno annonçait, avec ce concept qui inverse la loi de l’offre et de la demande, rien moins qu’une révolution.

« Dès qu’une table est réservée, j’appelle les gens et j’ai avec eux une conversation très psychologique, explique Fanny Perrot, directrice de salle de l’Alléno. Qui sont-ils ? Est-ce un repas d’affaires, en amoureux, en famille ? Qu’aiment-ils en particulier ? Ont-ils des fleurs préférées ? Puis nous composons le menu en conséquence, sans le dévoiler à l’avance. Cela plaît beaucoup. Les gens se croient uniques, ils sont enchantés. Et pour nous, en cuisine comme au service, tout devient simple puisque tout est prévu à l’avance. »

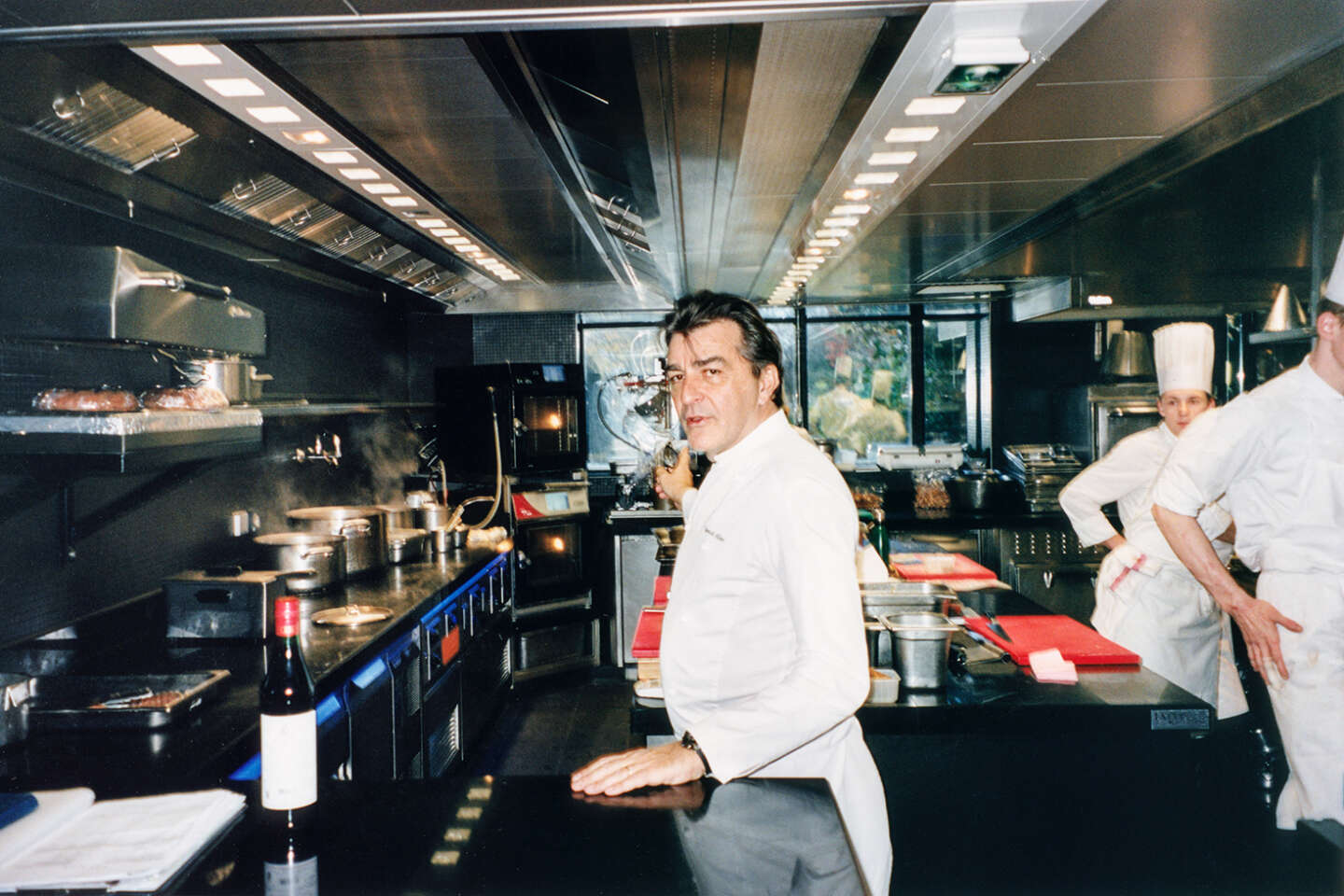

Plus de gaspillage, de turbots invendus et de plats renvoyés en cuisine. Plus de coups de feu de 21 heures, quand les troupes sont déjà fatiguées. Fini aussi les commentaires rageurs qui démotivent la brigade. Sur le site TripAdvisor, les clients se félicitent de leur goût original. Le Pavillon Ledoyen, avec trois restaurants (Alléno Paris, L’Abysse, un restaurant de sushis, et Pavyllon, un « comptoir gastronomique ») et cinq étoiles cumulées, est le fief de Yannick Alléno, ce grand brun de 54 ans aux cheveux drus, à la mâchoire carrée et au regard noir, le cœur du réacteur d’une ambition : sauver et rénover la gastronomie française.

La conversion au luxe

Yannick Alléno est en ébullition permanente, « en avance de dix ans sur tout le monde, admire Gérard Bardin, son chef exécutif depuis une quinzaine d’années. Il invente sans arrêt, c’est mon guide spirituel. » Innover, avancer, investir… « Sans cela, la gastronomie française disparaîtra », prévient Yannick Alléno, un millier d’employés à travers le monde sous sa bannière étoilée. Le quinquagénaire porte beau dans sa veste de cuisine brodée, tout droit tombée de « Top Chef », l’émission de M6 où il a son rond de serviette depuis 2011.

Il vous reste 85% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.

L’espace des contributions est réservé aux abonnés.

Abonnez-vous pour accéder à cet espace d’échange et contribuer à la discussion.