Plan d’investissement : les partenaires sociaux veulent des précisions sur le volet formation

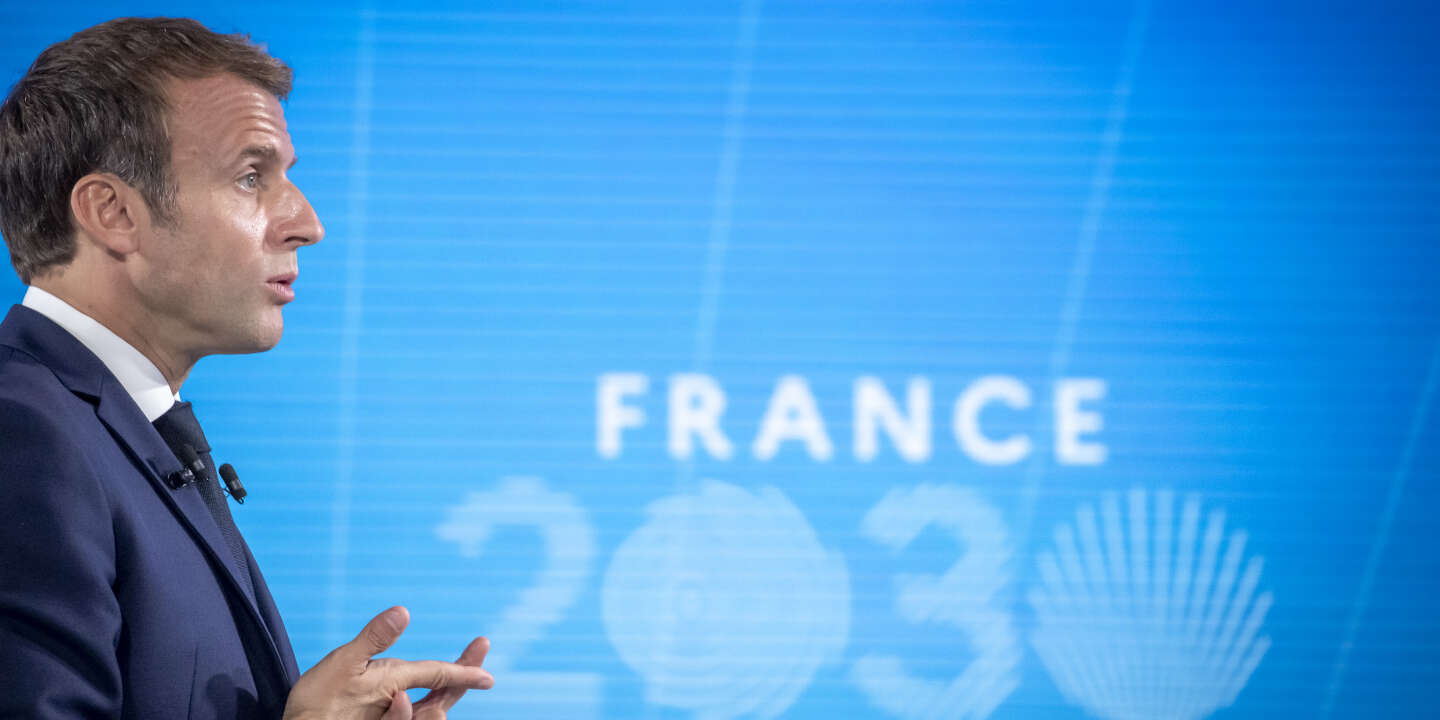

Pour construire « la France de 2030 », Emmanuel Macron a décidé de miser gros sur les « talents » : 2,5 milliards d’euros. Cet « investissement massif » figure parmi les principales annonces que le président de la République a faites, mardi 12 octobre, en dévoilant le plan d’investissement en faveur de l’économie tricolore. Cette somme sera consacrée à la formation sur de « nouvelles filières », a-t-il indiqué, en soulignant qu’il s’agit d’un « volet absolument clé » du projet de l’exécutif pour façonner de « très grands champions français », en particulier dans l’industrie.

Si le montant de l’enveloppe est connu, de nombreuses questions subsistent sur son utilisation. Invitée de BFM-TV, Elisabeth Borne a seulement indiqué, mardi, que l’objectif est « de préparer les compétences de demain » pour des « secteurs stratégiques, dans lesquels on veut mettre le paquet », en citant « l’énergie, l’industrie, les transports décarbonés ». La ministre du travail a ajouté que le fait de vouloir « produire deux millions de véhicules électriques en France » d’ici une dizaine d’années constitue « un changement majeur » qui nécessite d’adapter les savoir-faire des salariés. Comment procéder ? « Ces formations, ce n’est pas le gouvernement qui va les inventer, a répondu Mme Borne. On va consulter, on va faire des appels à des consortiums dans lesquels on aura des organismes de formation, des branches professionnelles. »

Dans l’entourage de la ministre, on explique qu’une partie des crédits « sera allouée à la transformation et à la modernisation de nos outils de formation ». « Des projets seront sélectionnés via un appel à manifestation d’intérêts », complète-t-on. Sur les 2,5 milliards d’euros évoqués par M. Macron, environ 20 % pourrait être laissé à la main du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation dans l’optique de développer des modules axés sur l’intelligence artificielle.

Reconversion des salariés

Plusieurs responsables syndicaux et patronaux accueillent favorablement ces arbitrages, tout en restant sur leur faim. « Nous manquons de précisions sur les intentions du gouvernement en matière de développement de compétences », confie Philippe Portier, secrétaire national de la CFDT. « Il faudra qu’on parle concrètement de formation, à un moment ou à un autre », renchérit Michel Beaugas, secrétaire confédéral de Force ouvrière.

Le président de l’Union des industries et des métiers de l’industrie (UIMM), Eric Trappier, demande également des éclaircissements. « La reconstruction d’une industrie forte, moderne et d’excellence ne se fera pas sans les compétences », a-t-il dit dans un communiqué, mardi, en réitérant les « attentes » de son organisation sur les mesures relatives à « la reconversion des salariés, notamment pour en garantir la simplicité de mise en œuvre pour les entreprises ». Une allusion au dispositif « Transitions collectives », que le Medef a qualifié d’« usine à gaz » : lancé en début d’année, il peine à décoller, avec un peu moins de 80 bénéficiaires recensés à la mi-septembre par le ministère du travail.

Il vous reste 14.71% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.

L’espace des contributions est réservé aux abonnés.

Abonnez-vous pour accéder à cet espace d’échange et contribuer à la discussion.