Naf Naf va basculer en redressement judiciaire, le troisième en cinq ans

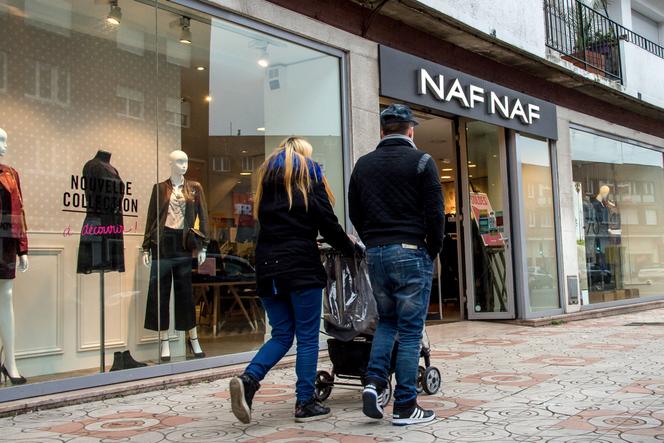

Les salariés de Naf Naf plongent à nouveau dans l’inconnu. La direction de l’enseigne de mode féminine a annoncé aux représentants du personnel demander son placement en redressement judiciaire auprès du tribunal de commerce de Bobigny, a appris Le Monde auprès de sources syndicales. Réunis en comité social et économique (CSE) extraordinaire, mercredi 21 mai, les représentants du personnel ont été informés « du scénario catastrophe qu’ils redoutaient » depuis la reprise de Naf Naf en juin 2024 par le fabricant turc Migiboy Tekstil. « De nouveau, les salariés sont placés dans une situation d’incertitude extrême et voient leur emploi menacé », déplore la CFDT, par communiqué.

Fondée en 1973 par deux frères, Patrick et Gérard Pariente, Naf Naf emploie « un peu moins de 700 salariés », surtout dans une centaine de magasins, selon le syndicat. Interrogée par Le Monde, Murat Akdemir, représentant de la société Migiboy Tekstil, n’a pas souhaité s’exprimer.

Le fabricant turc avait repris Naf Naf et ses 99 magasins, à la barre du tribunal de commerce de Bobigny. Il succédait alors à un autre fournisseur turc, SY International, qui, en 2020, avait également repris l’enseigne à la suite d’une procédure de redressement judiciaire. Dirigée par Selçuk Yilmaz, cette offre avait été préférée par les juges de Bobigny à celle du Groupe Beaumanoir. SY International promettait alors la sauvegarde de 944 de ses 1 170 emplois et le maintien de 200 de ses 235 magasins. Mais le fabricant avait été contraint de déclarer l’entreprise en cessation de paiements en septembre 2023. La procédure avait débouché sur un redressement judiciaire et la suppression de 88 emplois, après la fermeture de magasins.

Il vous reste 54.98% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.